民谣音乐类竞演节目《我们民谣2022》于2月24日收官,第一名由周云蓬拿下,这并不是一件令人意外的事。

从《盲人影院》《九月》《不会说话的爱情》到《葬花吟》《湘女多情》……马条说,周云蓬的歌词是艺术品;老狼称他的创作是可以传世的。而从听众的角度,周云蓬的每一次吟唱,似乎总能将人拉入他对整个世界的诉说——不是虚无的,而是具体的,扎入生活的,我们可以从中发现他,发现某个群体,再发现自己。

从21岁开始写诗,到52岁依旧边走边创作音乐,对个体情绪的表达转为对群体、社会的关怀,但不变的是真挚,是对一切痛苦带来的宿命感的消解。就像他对自己名字的理解,云蓬,毫无方向的宿命者。“你怎么对待痛苦?你是号叫、呻吟?或者接纳、包容?还有一种就是消化它,或者去超越它。当你表达痛苦的视角从小我超越到某一群体,这才是对痛苦的超越。”

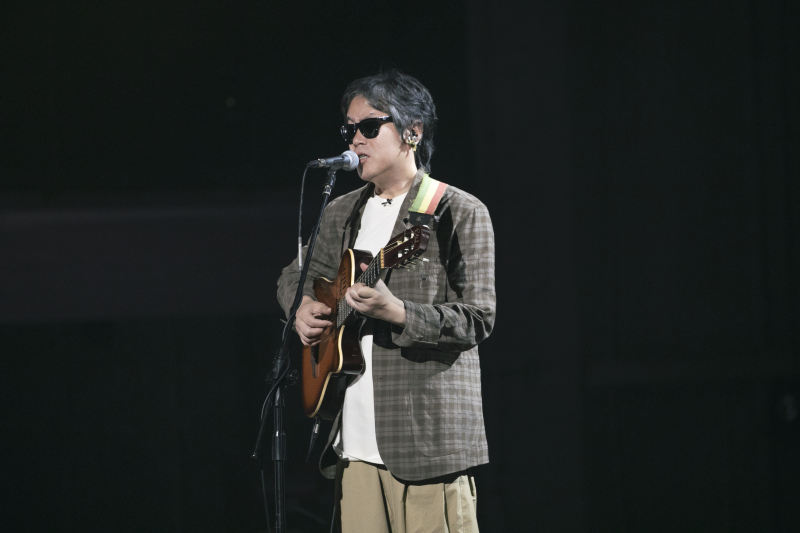

周云蓬在《我们民谣2022》收官之战里,演唱《瓦尔登湖》。

《不会说话的爱情》

不能光看山水,忽略了对人的判断

小河曾评价周云蓬的歌曲《不会说话的爱情》:有一种作为人的宿命感。它超越了爱恨、善恶,让我们不思考对错,化解了一些东西。这是艺术的魅力。

《不会说话的爱情》背后的故事,近年来在很多场合被反复提及。

1994年,周云蓬辞掉老家工作,来到北京寻找“人生”。他租住在每个月80块钱的圆明园画家村,白天到路边卖唱维生。那时如果你总去海淀图书城,或许在门口曾看到他背着吉他,拿着音响的身影。

在漂泊的青年时期,意外收获的爱情成为周云蓬人生中一段很感恩的情感关系。虽然,这段关系以“很普通的失恋”告终,也因此他孤身一人,坐上了离开北京的火车。第一站是西藏,然后西北、宁夏……

“也是为了一种治愈,就像人们一失恋就要往西藏跑,老觉得雪山高原能够治愈一些伤痛。”周云蓬说。

《不会说话的爱情》就是在途中创作的。周云蓬已经不记得这首歌生长于哪座城市,但“我们最后一次收割对方/从此仇深似海”这样铭心刻骨的词却隽永地留了下来。

那几年,周云蓬总是在路上,从一个地方到另一个地方。每个地方都只是“停留”,称不上定居,临时找个工作,卖个艺,然后再出发去下一站。他曾写道,“常年的漂泊,让火车成为我梦中常有的意象,有时买票,或走到车厢连接处找位置坐下;有时在一个清冷的小站下车,坐在刚被雨淋过的长椅上,等着下一班火车到来。”

颠沛流离的火车生活持续了很多年,他用脚步丈量,以音乐记录。在江浙一带,他完成了《牛羊下山》专辑中的很多歌曲。这张专辑中,像《关山月》《杜甫三章》《游子吟》《长相思》,都是对古诗词进行吟唱。“因为那一带就比较中国古典画,有园林、小桥、流水,中国古汉文化痕迹很重。”去过洞庭湖的君山,周云蓬做了一个古怪的梦,于是写出了《山鬼》,“有一个无人祭奠的灵魂/独自在荒山间游荡/月光是她洁白的衣裳/却没人为她点一炷香……”

直到后来,音乐、创作、生活、演出,一切走上了正轨,周云蓬也鲜少在车站等待火车的到来。他曾在北京住了十几年,而后搬到山清水秀的云南大理,过了一段休养生息的“养老”生活。但看透人间红尘,这不是周云蓬。他还是怀念用脚步丈量人生的岁月。“我现在考虑搬回北京。你要接触更优秀的人,接触一些有趣的、有挑战性,能够刺激你的事物,去看看话剧……你不能光看山水,忽略了对人的判断。还是想有生之年再折腾一下,再做点啥。”

《杜甫三章》

中年才能唱出杜甫

周云蓬从十几岁时开始接触音乐,但他对文学世界的触达更早于此。

小时候他很喜欢读诗,尤其唐诗宋词。杜甫是他最喜欢的诗人。在周云蓬来看,杜甫是代表中国古代儒家文化的诗人,李白可能还存在一些佛教、道教的成分。而且杜甫是一个纯粹的读书人,心系国家,关心民生,“他是中国最伟大的古代诗人,这个基本上没有什么争议。”

年少时,周云蓬很喜欢杜甫的《江汉》,“江汉思归客,乾坤一腐儒”。但到了三十而立,当他认为自己的年龄、历练、心境已经可以唱好杜甫的诗时,却没有选择为《江汉》谱曲,而是另选三首诗创作了歌曲《杜甫三章》。

在周云蓬的理解中,读懂这三首诗,就可以粗浅地了解杜甫的一生。《赠卫八处士》应当创作于杜甫壮年时期,“少壮能几时,鬓发各已苍”抒写了人生聚散不定,欣喜偶遇故友,却悲痛于亲朋故旧的亡故。《闻官军收河南河北》是被后世称为杜甫“生平第一快诗”。彼时安史之乱结束,杜甫听到这消息不禁欣喜若狂,急于快点回到故乡。而最后一首《登高》则是杜甫最经典,也是最悲凉的作品。“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”,郁郁不得志到晚年无奈感叹生命逝去……

周云蓬说,《杜甫三章》的创作几乎是一气呵成。“我不可能在20年、30年前写出来。那个时候没有那么多阅历,也没有那么多艺术上的涵养。大学毕业你能看懂这些文字,但是那种心境和共鸣可能是需要历练的,你才能把它唱好。”

【我与民谣】

“简单”本身是很高的门槛

新京报:在《我们民谣2022》再演唱《盲人影院》时,有什么与创作阶段不同的感悟?

周云蓬:过去唱《盲人影院》往往是在表达未来,现在唱就类似于回忆过去了。因为那些故事都已经发生过了,心态还是不一样。可能更包容、更惆怅了。(这一版)加了一段感恩熊熊(周云蓬的导盲犬名字)的,也是对当下自己的一种照耀。你看现在有导盲犬陪伴着我,所以我也得让它生活在这个歌里。它现在也是我的生活。

周云蓬和导盲犬熊熊。图片来自受访者微博。

新京报:你认为,当人生不再具有强烈的漂泊感和动荡感时,音乐创作中所表达出的个体情绪是否也有所变化?

周云蓬:我觉得更多是心态(的改变),不见得是音乐怎么变了。有的时候你会把痛苦消化掉,或者是把一些激烈的东西包裹起来。人到一定年龄会变得更宽容一点。那个时候你就开始要寻找快乐,寻找幸福。寻找幸福也是人的本能。有时候苦中作乐也是一种智慧和生命的方向。学会苦中作乐,可能音乐也变得平和、宽容、美好一些了。

新京报:2022年新专辑《瓦尔登湖》收录了你这两年创作的歌曲。这张专辑尝试了更加丰富的编曲设计,也采用了吉他之外多元化的配器。将各种各样的音乐形式加入民谣,是否开拓了民谣的创作空间?你认为民谣是一把吉他就能创作出来的音乐吗?

周云蓬:(创作)还是要进步,或者是超越。其实一把吉他也很好,就像自行车不见得比汽车更落伍。一把吉他的状态更自在、更自由。但有时候人要超越,要变化。但可能你到了一定年龄,又想一把吉他了,你看鲍勃·迪伦晚年有时候也拿一把吉他唱歌,也是一种回归吧。

“简单,但不简陋”是民谣音乐的特质。旋律简单,容易被人接纳,在任何场合都可以唱,不需要交响乐队,大舞台可以,街边可以,露台也可以。民谣的简单就在于自在,我觉得这是优点。但是它并不简陋,因为歌词很难。人们不要设想拿一把吉他唱歌是很容易的。反之,你要跟一个大乐队合作,我倒觉得是容易的,因为也不用太突出你。

“简单”本身就是很高的门槛。任何一个事情只要它简单,就证明它很有智慧,或者很有难度了。无论是音乐、小说还是绘画,你达到了简单,都是它更高级的境界。可能需要更多技术的磨炼,才能达到“简单”这个境界。绚烂之极在于平淡。

中年之后的周云蓬,对于音乐有了新的思考。

新京报:民谣虽然“简单”,但它似乎比其他音乐类型更注重文学性、人文性,这是否矛盾?

周云蓬:形式越简单,包容力会越大。像鲍勃·迪伦很多歌的旋律都很简单,但他能装那么多东西,歌词会讲很多复杂的故事。一个太复杂的容器,它装的东西并不太多;简单的容器,像我们生活中的大盆、大缸,轮廓简单的,反而它装的东西多。如果形式也很复杂,我觉得它就不好承载文学性强的词。

比方《九月》这个歌词,这首诗在海子的诗里算简单的,情绪简单,也没有那么多象征,几乎人人都能看懂。它不像《四姐妹》这种有更强烈的象征性,更阴郁;《面朝大海,春暖花开》的情绪是喜极而泣、乐极生悲,死亡之前的悲凉、甜蜜和宽容。这些情绪都不好表达。你要让我把《四姐妹》《春天,十个海子》谱成曲,我觉得难度会非常大。

《诗经》其实也是形式简单,但不简陋的例子。它表达了那么多爱情,“窈窕淑女,君子好逑”;民生疾苦“硕鼠硕鼠,无食我黍”……从诗经开始,民谣就是简单的,但是它能承载很多东西。

新京报:随着阅历的增长,未来你是否会试着用旋律去表达《面朝大海,春暖花开》?

周云蓬:我觉得这是跟个人能力有关系,到了一定的境界才能表达这种复杂的内容。可能我现在音乐能力还没有那么高的驾驭能力,到了一定年龄,也许可以。我觉得这是一个文学修养的问题。音乐和文学一样也有修养。修养需要不断进步。我现在不见得是我一生中音乐修养最好的时候,可能未来还会进步,再去尝试表达一些更复杂的诗意。

周云蓬为《我们民谣2022》拍摄的海报局部。

新京报:在《我们民谣2022》中接触了许多新一代民谣音乐人。他们会和当年的你们有什么区别吗?

周云蓬:还是更个人化了,更有个性了,更鲜明了。像马飞唱的《我能Chua》,我们那个时代不会有那样的歌。还有谢春花唱的《我从崖边跌落》,她讲的是做梦突然跌落悬崖,坠入万丈星空,这首歌也很好听。还有陈粒、陈鸿宇、柳爽的那些作品,都更个人化、更年轻化。现在年轻人有我们没有经历过的,所以他们才有“存在”的意义。这个“年轻”是他们的年轻,是我们没有经历过的那种体悟,但我们可以从音乐中去沟通,从审美上去体悟。

新京报记者 张赫

编辑 佟娜

校对 陈荻雁