月圆婶是媒人,相亲见面要媒人领去,这是礼数。我们等到午后,又等了挺久,她才回来,一回来就笑道:“两个人挽起裤脚,下到河里,我坐在石头坝上候着,两个人像小孩,一个给一个撩水,衣裳都弄湿了。”

月圆婶说完,大家还在静听,我好像听到水声,看见大哥和那个叫美霞的女子的欢笑。想不到见面还能这样,想不到木讷的大哥这么会耍。

我虽还是小孩,但当时就知道他们一定会结婚的。

——《浪漫的事》三书

在白杨树下,等你到天亮

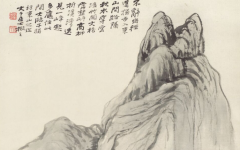

南宋 马和之《陈风图》之“东门之杨”

《诗经·陈风·东门之杨》

东门之杨,其叶牂牂。昏以为期,明星煌煌。

东门之杨,其叶肺肺。昏以为期,明星晢晢。

东门就是东边的城门。当我说“城东门”,那是指一个地方。而当我在歌里唱、在诗中读“东门之杨”,东门就由一道门、一个地方,变成了一个词、一种想象。

法国诗人博纳富瓦说过,语言出自声音,声音是诗性发明中最活跃的东西。我们读诗,不是去理解词的意思,而应该倾听词的声音,再从声音中辨识语言。重要的不是意思,甚至不是意义,重要的是诗中的旋律,以及诗人发声的方式。

“东门之杨”,表面上陈述了一个事实,即东门外有白杨树,但其实这句诗体现的是人与物的关系,它唤起听歌者或读诗者的一种感受。仅仅“东”这个词,就能触发我们数不清的回忆和联想,东方是太阳和月亮升起的地方,一个白天和夜晚到来的地方,一个温暖明亮的方向。设想如果是“西门之杨”,就无法激发这些想象,而且在听觉上,“西”的发音和“杨”也不能构成那种忧伤的回荡。

“东门之杨,其叶牂牂。”牂牂(zāng),风吹树响,那么诗中人,也就是叙事者,他是在白杨树下。也许他正抬头仰望,杨树茂密的树叶在风中哗哗作响,也可以说众叶歌唱。不论哗哗作响还是歌唱,都不及诗人说的“牂牂”,这是个拟声词,凡是听过风吹杨树的人都知道,就是那种牂牂的响声,还能听见叶间明亮的闪光。

这是高兴,还是忧伤?初读应是高兴,满怀期待,待到“昏以为期,明星煌煌”之时,悄然转为忧伤,乃至最后悲伤绝望。约好在黄昏相会,可是他等了一整夜,启明星煌煌地出现在东方,她还是没来。

第二章复唱,“东门之杨,其叶肺肺。昏以为期,明星晢晢。”换成仄声韵,发声短促,感觉从第一章的张望,变成曲终的一个低首、一声叹息。诗的原初发声类似音乐,词、物、声,彼此相融,和《诗经》中很多诗一样,《东门之杨》即使形式上脱离了音乐,但从词语和句子的发声,依然能鲜明地听见内在的旋律。

以上是以男性视角代入,在杨树下等待的也可能是女子,只不过在外面等一整夜,在古代似乎不可能,不安全,即便今天也不可能。《毛诗序》认为此诗是“刺时之作”,刺的是“昏姻失时,男女多违,亲迎女犹有不至者”。这未免太戏剧化了,男方在杨树下迎亲,女方不知何故没有来,毛公说此诗刺的就是这种违礼之事。毛公大概很喜欢讽刺诗,很以自己为道德楷模,但我们不妨直言,毛公根本不知爱情为何物。

陈国都城的东门,在当时是歌舞狂欢之地,一个故事频发的地方。陈风好巫鬼,女祭司击鼓于宛丘之上,婆娑于枌树之下,狂野而神秘。我们今天无法想象,两千多年前陈国人提起东门,那是怎样激动和神往,但看“陈风”中的诗篇,有多少是在东门歌唱:《东门之池》《东门之枌》《宛丘》《月出》……

出其东门,有女如云

明 杜堇《仕女卷》(局部)

《诗经·郑风·出其东门》

出其东门,有女如云。虽则如云,匪我思存。缟衣綦巾,聊乐我员。

出其闉闍,有女如荼。虽则如荼,匪我思且。缟衣茹藘,聊可与娱。

再来看郑国都城的东门。郑风多世俗男女聚会相乐,声色激荡,热情奔放。孔子言“郑声淫”,指的是音乐太过,有失中正平和,所以乱雅乐,不适合在宗庙演奏,不能教化人民。夫子的原意是评论郑声,是诗的音乐,不是诗的内容。

孔子很注重音乐的教化功能,尽管他对郑声忧心忡忡,春秋以后,郑卫之音作为新兴音乐,还是势不可挡地流行开来。据《礼记·乐记》记载,精通音乐的魏文侯对孔子的门徒子夏说,他正襟危坐听古乐仍唯恐睡着,听郑卫之音却不知疲倦。稍后的齐宣王对孟子说得更坦率:“寡人非能好先王之乐也,直好世俗之乐耳!”

春二三月,河水解冻,草木蔓发,士女出游,如《郑风·溱洧》中的场景,青年男女自由聚会,笑语戏谑,秉兰相邀,女子比男子更豪爽泼辣,女曰:“观乎?”士曰:“既徂。”女曰:“且往观乎?”然后,男子便跟她去约会了,临别赠以芍药。又如《褰裳》诗中,“子惠思我,褰裳涉溱。子不我思,岂无他人?狂童之狂也且!”如此奔放的情感,纯真的先民当然喜欢,即便贵族公侯如齐宣王、魏文侯者,也不禁为之倾倒。

回到东门。为什么又是东门?这里没有杨树,没有白榆,没有女巫,但是有市肆。郑国那时商业经济走向繁荣,市民文化日盛,都城的东门是手工业作坊聚集的地方,新声靡乐在此流行也就顺理成章。《汉书·地理志》记载郑国风俗曰:“土陿而险,山居谷汲,男女亟聚会,故其俗淫。”

“出其东门,有女如云。”东门外真是好风景!如云,不只是教科书上解释的“形容众多”,想一想看云是什么感觉,是不是感觉曼妙轻盈,令你有些微微失重?众多女子穿着艳色衣裳,缓步在东门街市上,看上去叫人迷离惚恍。《诗经》质朴天真,但辞句高华,读者容易体会其至情至性,但很少能留意并涵咏其至文。

且说诗中那男子,出东门一望,简直眼花缭乱,但他立刻站稳,来了一个坚决的转折:“虽则如云,匪我思存。”语气如此强烈,以至让人几乎要怀疑了,他赶紧把恋人的形象召唤出来:“缟衣綦巾,聊乐我员。”穿着白绢素衣、戴着暗绿头巾的女子,她才是他的最爱。次章“缟衣茹藘,聊可与娱。”女子佩戴绛红色蔽膝,缟衣、綦巾、茹藘,对于我们,这些词很美,它们所指代之物,当时却都是贫贱女子的服饰。这首诗动人的力量,正在于此。

其室则迩,其人甚远

《诗经·郑风·东门之墠》

东门之墠,茹藘在阪。其室则迩,其人甚远。

东门之栗,有践家室。岂不尔思?子不我即!

这是一首男女对唱的情歌。对唱易流于粗俗,但《诗经》里的情歌,要么活泼喜乐,比如《郑风·溱洧》,要么含蓄有味,比如这首《东门之墠》。

男子唱道:“东门之墠,茹藘在阪。其室则迩,其人甚远。”要我讲这几句,也只能连呼“好诗!”你看诗人多会写思慕,男子说东门外那片平整的坡地啊,美丽的茜草在阪上摇曳,你的家就在眼前,你却离我这么远。诗人其实在说,她的家就在不远处,他却不知道通向她的路。

女子唱答:“东门之栗,有践家室。岂不尔思?子不我即!”答得也真巧妙,女子说东门路上有栗树,屋舍排列多整齐,我又怎会不想你?是你不来亲近我。女子的语气如怨如慕,“家室”一词,表明了她的心思。

这首情歌唱出来一定好听,音乐想必并不繁复,几个简单的和弦,轻轻弹唱,互诉衷肠。毛公和朱熹看到情诗就不喜,大皱眉头,批之“淫奔”,不提也罢。方玉润的《诗经原始》说得恳切,他解此诗为男女赠答,一方在求爱,一方在等待,两般场景,一样心情。

晚唐词人张泌有一首《浣溪沙》,也是在东门发生的爱情,其词曰:

小市东门欲雪天,众中依约见神仙,蕊黄香画贴金蝉。

饮散黄昏人草草,醉容无语立门前,马嘶尘烘一街烟。

这个故事很惊艳,像一部微电影,每个句子一个分镜头,有不同的景别。一见钟情,什么也没发生,却又什么都发生了。上片和下片之间的空行,中间隔了可能数小时,当他饮散黄昏,回到瞥见女子的街上,时间好像已过去了好多年。马嘶尘烘,这一天忽然遥远,消隐于尘烟。

不知雪下了没有,大雪纷纷扬扬,就像故事的结束和开始,一齐飘落到我们身上。

作者/三书

编辑/张进 宫子

校对/陈荻雁