《最后的言者:为了保罗·策兰》,作者:雅克·德里达、莫里斯·布朗肖等,译者:张博、潘博等,版本:拜德雅·上海文艺出版社 2023年6月

对一位伟大诗人之构成的定义,将包括几个组成部分。纵使他或她的诗歌发轫于极端的隐私,发轫于本土化与私人化的特殊体验,但经由直接的呈现或强烈的暗示,诗歌会将自己驱策进如此的情态:人们身处其间,经验到一种原初性。无论背景和语境有多么世俗化(实际上,浸淫于严格的世俗化血脉的重要诗歌并不常见),一位伟大诗人的诗作都将指向最初和最终之物。它将占据那些极为老生常谈之事的领地,譬如人类的生与死、人类爱情与悲痛之间的交往,它会设定记忆来对抗时间。

其次,伟大的诗歌会创建其自身对表现形式的需要。优秀的散文作品会切近其特定词汇、语法和节奏的质地。但在伟大的诗歌中,这样的调和,这种寄寓于某一独特形式(有机隐喻)的交际生命的特性,要比在散文中更加切近。一篇得到充分实现的散文,会在阐释或翻译的过程中流失掉其一部分力量,但也仅仅是一部分。从观念上讲,重要的诗歌与其语言格律的整体达成了如此的联姻,以至于阐释或翻译,充其量只是一种注释,一种针对其来源的延展性的评论而已。若非如此,一首诗就不可能是一首伟大的诗。

通常来讲,一位伟大诗人的写作会改变常规感觉及话语的周遭组织构造。一位新大师的出现,不仅会调校文学的标准和文化参照的纲要,且对于情绪与感官的认知,对于自我的呈现,对于社会和公共的编码,也将绘出一幅弥漫且散布的图景。更直接的是,一位真正伟大的诗人创作的诗歌,会改变所属语言的固有特征。它们将净化,并同时丰富词汇、句法的可能性、语音学、言语的声调与节奏模式。虽然在当前俗语的实际进程中,上述的改变总是相当缓慢,但伟大的诗歌会在语言的演进之途中激起突变。

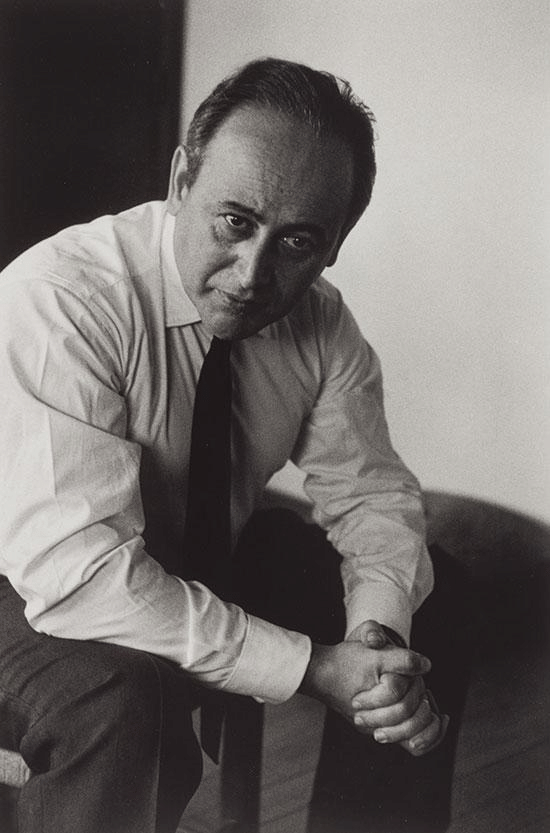

从这些情状的每一项来看,保罗·策兰的诗歌都跻身于西方文学的最伟大行列。

保罗·策兰(Paul Celan,1920-1970),二战后影响最大的德语诗人。1960年获德国最高文学奖毕希纳奖。作品备受海德格尔、伽达默尔、阿多诺、哈贝马斯等人推重。

脱胎于一个多元语种的社会环境,脱胎于近乎种族灭绝和流亡的犹太经验的可怖特性,策兰的作品,从早年被撤销的《骨灰瓮之沙》直到死后才出版的《时间家园》(Zeitgehöft),有力地表现着一种被强烈守护的私密感——这些诗歌是最后避难所的守卫——始终言说着事物之心。策兰的即时性属于奥登谈论但丁和莎士比亚之于他们所属的世纪、卡夫卡之于我们所属的世纪时,他脑中所想的那一类型。我们过于深陷这个时代的罗网,以至于无法确定什么:不过看起来,政治的兽性,大众文化内部的孤独,自我疏离与避难的境况,交际媒介的野蛮化,都是其突出的方面。如果要从策兰的诗歌中征引一个意象的话,那么看起来,死亡诡异地成了我们这些事务中的一位大师。针对这样的领悟,针对这些主旨,策兰的诗歌径直言说着。然而,在西方文学中,或许在世界文学中,都没有比策兰死后出版的诗集收录的“耶路撒冷之诗”系列更伟大的爱情诗了。而且在呈现需求的可怖,以及代际之间的分离方面,也没有更伟大、更具普遍性的诗作。

策兰的诗歌是如此地不妥协,以至于拒斥阐释(学院派的阐释工业已然包含了一个庞大的群体)。直到今天,就连翻译上最好的尝试,也只是一种遥远的对话。实际上,策兰的散文也是大师级的。1960年的《山中对话》,带着其对毕希纳和卡夫卡的亲近,在文体上堪称一个经典。但他的诗作别擅胜场。对于它们极具革命性的词汇、语法和节奏,趋之若鹜的学者们试图分析出一个临时的血统,他们将注意力聚集于那些更为普遍的现代性元素,聚集于兰波、马拉美和超现实主义者之后从语言危机和语言实验中诞生的诗学。但这样的谱系对我们告知甚微。我不确定是否还有什么诗歌比策兰的作品更切近音乐的存在,那是概念与形式的坚不可摧的化成——形式中的意义,意义中的形式:

螳螂,又一次

在词语的脖颈上,

在这上面你已滑倒——

勇气——向内

漫游于意义,

意义——向内,

勇气。

一首策兰的诗只是它本身;它的无限广阔寄身于需求。

模仿者如今汗牛充栋。策兰的一些新造词与标志性的转折,已被植入文学化的德语,被植入那些法语诗人和思想家的实践:他们最早地辨认出了策兰的天才。在某些方面,这五卷本所集结的诗作已然触碰到了德语的神经中枢。策兰的德语,可以说,包含着一条“未来北方”的德语之舌的轮廓:

在这未来北方的河流里

我撒下一张网,那是你

犹豫地为它加重

以被石头写下的

阴影。

由之我意识到一种被更新的语言,而纳粹主义的灾难与东西德的被迫分裂,就在其中构成一个真相的源头。这一“被石头写下”的阴影的语言,是否会进入光明,尚不可确定。

然而,整体的视点十分清晰。如果把判断限定于德语诗歌的历史与成就,那么,策兰就是荷尔德林之后的诗人。在他们之间,站着里尔克,他的一些乐音在策兰那里得到了精妙的呈现,而他著名的墓志铭,也在策兰那同等著名的诗集《无人的玫瑰》里获得了重生。然而,在里尔克才情的肆意挥洒中,或许有太多的诗作,不管怎样,面对其令人惊叹的技巧性,都缺乏一种超越的冲动。甚至在《杜伊诺哀歌》(Duino Elegies)里,里尔克的视野与论辩,也仍受制于一种富有魅力的、实则富有魔力的修辞流畅性的藩篱。而策兰的意义,与荷尔德林相类,征收着我们所能回应的极限。只要诗歌还被阅读并继续活着,那么阐释与辩论,无论是在智性层面还是在道德层面,都将回到策兰死亡集中营诗作的“反神学”上来:

赞美你的名字,无人。

因你的缘故,即将

我们绽放。

朝向着,你。

一个虚无

我们曾是,我们正是,将来

我们依旧是,绽放成:

这虚无——,这

无人的玫瑰。

没有什么诗歌更执着地要求着语言,要求它记录人类邪恶与爱欲的广袤,有时还要记录二者的亲缘关系,更遑论让二者的广袤和亲缘进入理性与想象了。关于地狱中的爱欲之路,但丁与策兰都是伟大的谙熟者。策兰笔下时间性与记忆的诗学,影像与物象的诗学,常具有一种莎士比亚的强度(确切地说是莎翁十四行诗中所寓的精神动力,而策兰对此进行过最出色的翻译)。概而言之,保罗·策兰的诗歌,正如荷尔德林的诗歌,比里尔克的诗歌更有资格被称为形而上学诗歌,其哲学性、道德性、美学性暗示的品质,与其抒情的方法相呼应。

策兰位于最艰深的诗人之列:像品达一样艰深,并且,再一次,像荷尔德林一样艰深。如同其他伟大的诗人,他在语言偏远的边缘之地劳作。他删除、打碎、颠倒正常的词汇、语法、语义的使用方式和范畴,以在濒危的状态下,试验语言承载并传达新的必需之物、新的真理命戒的能力。在策兰的写作中,这些命戒现身于一个特殊的维度。经历1940年代的大灾变之后,语言还能言说出它本应言说之物吗?与此相对地,诗人在面对那不可言说之物时,是否应该保持沉默?难遣与抑制两相作用,促成了策兰艺术的发生。他典型的解决方案——在那首既为他赢得大名,也让他带着些许怀疑回顾的诗作《死亡赋格》直率的雄辩风格之后——是构想这“尚未到来”的语言。

从理论层面讲,这种语义上的未来性,几乎不可定义。但在这些诗歌本身中,它得到了明确的宣示。诗中占据优势的言语意象,尤其自1967年的《换气》(Atemwende)以来,就围绕着那些词语和短语:它们从初降的夜晚,从水中,从纠缠的植物、灰烬中,不完整地浮现。一次又一次,策兰将他的个人用语定性为神秘的符咒,定性为“诞生的石头”(字面意思即“石板印刷”)。不过这些神秘的符咒并非雕刻于石头的表面;它们从石头内部分叉出来,它们来自一种沉默又决不妥协的见证之诚实。那些见证是如此地可信,以至于它们的外化总是保持残损的、妥协的状态,或者,时至今日仍拒斥任何解读。

必须注意一个更深刻的方面。策兰通晓罗马尼亚语、俄语、法语、英语和德语,但他选择用最后一种语言来写诗。他本可以不必怀疑自己的地位(他和他的作品已获得崇高的荣誉)。然而他朝向未来,持续地修饰、恢复、深化这一“死亡大师”的语言,而这一语言召唤、宣布并组织了对他父母的谋杀,对他自己所由来的文化与共同体的毁灭。如此的内在矛盾几乎难以想象。它是燃烧的印记:作为持存的光辉,也作为死亡的灰烬,它存在于策兰所有的生存和书写之中。如果我的解读允当,那么某种程度的和解,仅仅在最后阶段,在《杏仁树》和“耶路撒冷之诗”系列中,才发生(曼德尔施塔姆,这个名字中带着杏树枝干的人,与心爱的人一起,成为策兰对之倾诉自我的读者)。仅仅在这里,在祈祷者和性爱者的精妙绝伦的双关语中——

仿佛没有我们我们也可成为我们,

我翻开你的枝叶,永远,

你祈祷,你安顿

我们自由。

德意志的语言与它最卓越的一位实践者达成了谅解。仅仅是在这一阶段:“sternt”——这是一个不可翻译的融合 式动词,“大卫之星”与“星群的演出”在其中实现了共振——“Schweigewütiges”,即“其狂怒是缄默”,抑或其体内“缄默在狂怒着”。然而,诗人的自杀已经为期不远。

鉴于这些历史性的语言状况,一个策兰的读者需要一切可能的帮助。他需要源自策兰手稿的每一次澄清——那些诗都经历过几十个创作阶段。他需要一切能够提供的注释来澄清策兰诗中充斥的那些个人自传和间接不明的指涉。这样的帮助对一部作品选集来说必不可少,就像诸如但丁或蒲柏(Pope)的任何一位负责的编辑需要的那样。

保罗·策兰。

策兰对法语、英语、意大利语、俄语、葡萄牙语、罗马尼亚语和希伯来语诗歌的翻译,具有无与伦比的价值与指导性。它由不同版本的瓦莱里、兰波、夏尔、米肖、阿波利奈尔、奈瓦尔、曼德尔施塔姆(有一大部分他的作品)、莎士 比亚、艾米莉·狄金森、翁加雷蒂、佩索阿、罗克亚组成,这些名字都跻身于整个诗学迁移史中最具穿透力、最虔诚的创作者之列。仅此便足以锚定策兰作为伟大的诗意应答者在文学世界中的地位。

在翻译的艺术中,每一个面向和难题都会表现出来。在翻译苏佩维埃尔(Supervielle)或安德烈·杜·布歇(André du Bouchet)时,策兰制造了变形:他个人的天才,为他们更 受限制或循规蹈矩的诗作捐赠了辉光。根据我所能的判断,他与曼德尔施塔姆的交换实现了不可思议的等价:在彼此应和的亲密中,诗人对诗人的等价。而弗罗斯特(Frost)的《在树林中小驻》(Stopping by Woods)被出人意料地转变为策兰的魔术:

舒适的、黑暗的、幽深的这树林,我曾相遇。

但还没有兑现,我曾经的诺言。

几英里,还有几英里在睡眠之前。

还有几英里的路途才直到睡眠。

经由策兰对极具辨识性的最后两行的变换,以及他从“之前”(vor)到“直到”(bis)的调节调度,英、德两种语言与迁移的炼金术结晶成了某种微型大全。而鉴于策兰对马维尔(Marvell)《致娇羞的情人》(To His Coy Mistress)的应和所隐含的阐释的动力学,这样的迁移又从17世纪的英语出发并返回:

让我们成为两只迅捷的鹰吧,

爱恋的以及亡命的。你的和我的

共同的受难:这些时间,

身在其中我们献祭于瘫痪。

最后一行的尝试颇有大家风范,它试图在词源学和具象化的标准上穿透原诗,但并不完全成功。对于这几百首“诗中之诗”,弄清其愉悦与教训,还需要许多代人的时间。

勒内·夏尔曾写道:“泉水是岩石而语言被截断。”策兰将其译为:“泉水是石头,舌头被割断。”摩西和俄耳甫斯的典故都出现了。水会从石头中泉涌而出,被割断的舌头也会再次歌唱。策兰的诗歌属于我们,因此这样的悖论或许会被塑成允诺与希望。

《泰晤士文学增刊》,1984年9月28日

作者/乔治·斯坦纳

翻译/李海鹏

摘编/张进

编辑/张进