鲁迅,无可替代的思考者。

关于鲁迅作品的解读,自然也是多的,无论中外,各家都有基于不同角度、不同学科的阐释。这一切也是随着时间而变得充沛起来的。

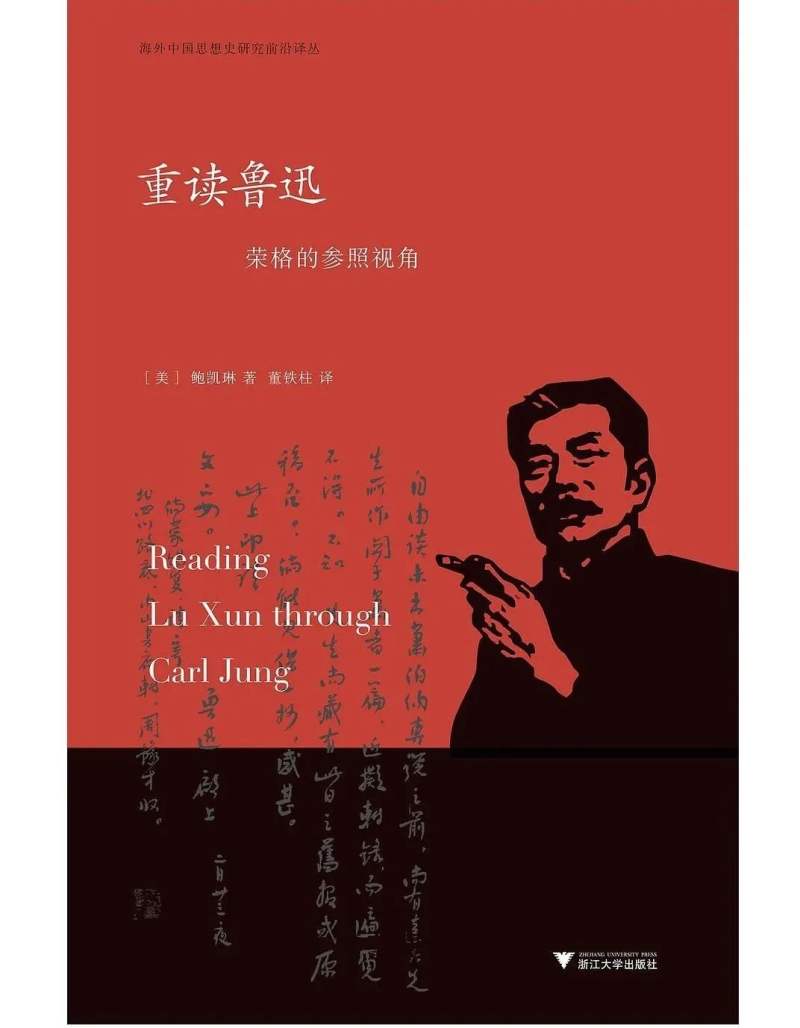

在精神分析领域,对鲁迅作品的解读也有一些,常见的如借用弗洛伊德的某些心理学资源探讨《肥皂》《弟兄》等。汉学家鲍凯琳(Carolyn T. Brown)在《重读鲁迅:荣格的参照视角》则选择了荣格的心理学理论作为一种参照视角。“荣格对人格的分析认为,其最简单的结构是自性,它包含着意识心理和无意识心理,两者具有动态的相互关系”,故而她认为,以荣格的视角对鲁迅作品可作诸多解读(她并非是论述鲁迅如何受到了荣格的影响),尤其是鲁迅对人们精神状况的诊断、刻画与疗愈。鲁迅与荣格是同时代人,后者早出生六年。据鲍凯琳考证,鲁迅最迟在1924年翻译厨川白村《苦闷的象征》时,就了解荣格和他的一些基本思想。

《重读鲁迅:荣格的参照视角》, [美]鲍凯琳著,董铁柱译,浙江大学出版社·启真馆,2023年9月。

弗洛伊德,或荣格

对鲁迅和现代心理学的讨论通常关注的是西格蒙德·弗洛伊德。评论者探讨的是弗洛伊德对其小说《肥皂》(1924)、《弟兄》(1925)和《故事新编》中《补天》(1922)的影响;对其翻译厨川白村著作的影响,那些著作详细地讨论了弗洛伊德;以及对周氏兄弟参与弗洛伊德理论公共讨论的影响。这样固然不错,不过,这些辩论很大程度上出现在鲁迅开始写短篇小说之后。

行走中的鲁迅(1881年9月25日—1936年10月19日)。

更重要的是,中国人从医学角度对现代欧洲关于精神思想的了解,比弗洛伊德的心理分析法被介绍至中国要早约三十年。同时,关于意识和潜意识之间关系的新观点在19世纪的欧洲就已经在哲学和文学讨论中流行了。例如,杰出的哲学家们已经开始讨论潜意识的话题了,他们包括叔本华(1788—1860)和威廉·詹姆斯(William James,1842—1910)这样为中国人所熟知的,还有不甚有名的艾德沃德·冯·哈特曼(Eduard Von Hartmann,1842—1906)。亨利·艾伦伯格(Henri F. Ellenberger)在其巨著《发现潜意识:动力精神医学的历史和演变》中宣称,由叔本华和哈特曼得出的关于潜意识的哲学观念,是“(在19世纪晚期)极为流行的,大部分当时的哲学家承认潜意识精神生活的存在”。

同样,重要的19世纪欧洲小说也探讨了意识和潜意识心理之间的关系,经常通过双重或双面人格——体现了心灵中对立元素的两种性格——的文学角色来表现它们这对关系。这在以霍夫曼(E.T.A.Hoffman,1776—1822)为代表的德国浪漫主义作家中特别突出;这一文学架构在俄罗斯作家中也广为出现,著名的是果戈理(1809—1852)和陀思妥耶夫斯基(1821—1881);还有一些在用英语写作的作家作品中也一样,包括詹姆斯·霍格(JamesHogg,1770—1835)、爱伦·坡(1809—1849)和罗伯特·路易斯·史蒂文森(Robert Louis Stevenson,1850—1894)。(《苦闷的象征》引用了史蒂文森的《化身博士》,用来表明意识心理对潜意识心理的压迫。)在《我怎么做起小说来》中,鲁迅承认他为了写《狂人日记》而做的文学准备只不过是他先前看过的百来篇外国长篇和短篇小说。

《狂人日记》绘图。图片来自《鲁迅〈狂人日记〉四十图》(作者: 张怀江;版本: 中国美术学院出版社,2012年3月)。

毫无疑问,其中的一些采用了这样双重的性格。在这样的历史背景下,荣格和弗洛伊德的贡献是将对潜意识的探索从哲学和文学领域转变成一种可以用于临床减轻病人痛苦的理论。因此,鲁迅对内在精神生活以及对当时在中国流传的更为广泛的心理观点——它们经常被归于弗洛伊德——具有敏锐感,也许有着更广泛的来源。

然而,也许看起来大家会更本能地将弗洛伊德作为心理治疗的榜样,因为当时在中国弗洛伊德的名气要大得多。哪一个才是更合适的模式呢?杰弗瑞·米勒(JeffreyC.Miller)曾梳理了两位思想家的差异如下:

弗洛伊德感到潜意识局限于被意识拒绝或压制的内容。在他看来,无意识像是一潭死水,其中都是对意识心理来说过于痛苦或无法忍受而被其抛弃的污浊垃圾。相反,荣格相信潜意识不但是被压制的领域,而且也是一个自主并有着自身目的的神秘境地,它是意识的补充,甚至会反对意识。

和弗洛伊德的思想相比,看起来鲁迅对于潜意识领域的直觉和荣格的思想有着更多的回应,而所谓的潜意识领域则包括了人们的社会生活和个人生活,还特别包括了他对治疗和潜意识的目的论功能的关注。

这一点接下来会变得很清楚。

鲁迅和荣格的“同源”

鲁迅和欧洲的潜意识思潮更为深入的联系也许来自尼采(1844—1900)。这一情况更为复杂。鲁迅和荣格都极大地受到了尼采的影响,尤其是《查拉图斯特拉如是说》。鲁迅两次翻译了《查拉图斯特拉如是说》的序言,而且经常引用它。长于巴塞尔的荣格周围都是认识尼采的人,他将自己对《查拉图斯特拉如是说》的发现视为其学生阶段的重要事件。最让人惊讶的是尼采、荣格和鲁迅的思想结构中有着惊人的相似性。

卡尔·荣格(Carl Gustav Jung,1875—1961),瑞士心理学家。图片来自辩证唯灵论网站https://dialecticspiritualism.com。

露西·哈金森(Lucy Huskinson)在《尼采和荣格:对立统一中的完整自我》中详细比较了这两位伟大思想家的观点。她指出两者都有着“心理健康和疾病的相同模式”;对两者来说“人类健康和潜能的目的或高度是认识完整的自我,对此他们分别用‘超人’和‘自我’来描述”;对两者来说“当它动态地将对立的心理材料综合在一起时,自我才能变得完整”。

简言之,她将尼采和荣格的思想描述成一个封闭系统中的两极,并蕴含着一个外在的视点。荣格自己承认他关于“自我”的概念来自尼采的“超人”——一个《查拉图斯特拉如是说》中的人物。哈金森详细讲述了多种相似点:两者都统一并由此克服了对立面;两者的二元性都处于动态的矛盾之中,动态矛盾对产生创造力来说是必需的;二元性中的任何一方都不是主要的——两者有着相等的重要性。两位思想家都接受了一种精英主义:在接受这个并不为社会所容的“自我”的过程中——荣格用“个体化”这一术语来形容这个过程——自我/超人实现了普通人所不能实现的,并且超越了普通“民众”的意识和自我驱使的心理。对荣格来说,二元包括了意识和潜意识;尼采的观点更难描述,因为它们会变化。尽管荣格从未承认他受尼采影响的程度,哈金森却坚持认为它很可观。

《查拉图斯特拉如是说》(Thus Spake Zarathustra,2001)剧照。

哈金森认为和弗洛伊德相比,尼采关于潜意识的观点与荣格的更为接近。它主张潜意识是自主的,而且具有共同和个人的维度。对两者来说,潜意识都是从人之所以为人的本能基础上出现的,它和病理学无关。荣格用来作为原型的是尼采的“古代形象”(archaicimages)。哈金森进一步指出尼采预见到了个体化过程以及荣格的自我、影子、阿尼玛/阿尼玛斯的原型。荣格避免或拒绝宣称这些影响并不会去除它们存在的可能性,也不会减少鲁迅小说中的心理动力元素可能是为了回应尼采关于心灵的构建以及更广泛的国际时代思潮而出现的可能性。

简言之,鲁迅和荣格的思想是同源的。然而,如果不排除鲁迅从不同来源吸收到欧洲思想元素的可能性,本书就更像是仅仅将荣格所描述的人类心理的直觉模式和通过仔细阅读鲁迅文本而得出的模式排列在一起,而没有对它们的根源提出假设。荣格声称其对于心灵的最基本洞察来自1913年至1919年间对其潜意识的深层探索。鲁迅声称和审视他人相比,他更加严厉地反省自己。也许是因为荣格的著作探查了人们心灵的深处,所以他的发现有助于诠释鲁迅的作品,后者同样是一位考察了自己精神隐秘之处的作者。因此,我们有理由认为鲁迅和荣格都以尼采的思想为基础,深入地探询了自己的心理,从而对他们自己、他们共同的时代以及他们混乱的世界有了相似的洞察。

自我、影子、自性

在此介绍荣格的目的是阐明鲁迅的作品,而不是阐述荣格。

荣格构建了人格的结构,认为精神包含着意识和潜意识。意识是由精神所感知到的元素组成的,它是意志和意愿之源,也是人适应世界之本源。潜意识有两个组成部分:个人的潜意识和集体的潜意识。个人的潜意识仅仅属于个人,由被遗忘或压抑的内容,或是那些只能部分为意识知晓的内容组成。相反,集体意识是共同的、普遍的、非个人的。“集体潜意识的内容从未在意识中出现,因此从未被个人感知,它的存在只是由于遗传。”荣格将它称为“集体的”,是因为“和个人的潜意识不同,它不是由或多或少有着独特内容的个人组成的,而是由普遍和定期出现的内容所组成的。”

“原型”这一概念基于一个前提,它认为从人类整体而言,人类感知现实的方式是统一的,即使这一感知模式的特定表现方式会变化。从构想来说,它有点像柏拉图的“形式”。正如直觉会驱使个人以某些方式行动,比如说交配的直觉,原型也会促使个人将他们的印象塑造成关于意义的具体类别。原型不受文化或地理界限的限制。

意识和潜意识组成了完整的人格。“自我”是个人意识中占主导的部分,通常说来是精神中大多数人会察觉的那一部分。这意味着它是核心,或是“意识领域的控制点”。不过根据定义,自我属于整体人格,和后者是部分与整体的关系。“只要通过意志获得成功,自我就是所有成功的同化尝试的主体”,就这样它扮演着重要的角色。事实上,自我常常被误认为是人格的中心,而意识领域则在本质上被认为是全部的精神世界。

鲁迅在写作,赵延年版画(局部)。

荣格将影子定义为原型中“对自我有着最频繁和最令人不安影响的那一部分”。这是指影子的存在是普遍的,但是其内容因人而异。他从根本上把影子看作是个人潜意识的一种原型,因为它包含着大多数之前被自我拒绝的内容。相应的,在很大程度上可以从自我的内容推断出影子的性质,而自我则是个人意识的主要部分。就目前对鲁迅文学作品的分析来说,影子是一个特别重要的原型。

自我是意识中那些“看起来从身体因素(生命作为一个物质的有机体)和环境之间的冲突中率先出现的方面,以及一旦成为主体就会从外界和内部的进一步冲突中继续发展的方面”。个人在出生后在行为和反应上具有丰富的可能性。随着孩子的成长,他被赋予的身体和环境相结合,就会支持并重视其中的一些可能性,并阻碍其他可能性。具体的特点以及接受或排斥的程度在整个环境中会有变化。这些在精神中所公认的方面趋向于和被社会认同的相一致,荣格将这一系列特性称为人格面具。于是,影子作为这一混合过程的补充,经常和邪恶联系在一起,不过这并不完全准确,因为具有积极意义的特性也可能会受到排斥。

《鲁迅》(2005)剧照。

影子的内容具有补偿性,无论自我如何自我定位或贬低人格面具,它一定处在自我的对立面。当然,被否定和排斥的部分对整个精神来说一直是固有的,但是会变得难以识别或认可。它们在被排斥后潜入地下,变成潜意识,并形成了影子,然而其他潜意识过程从不会到达表面。尽管自我与影子不可避免地会在正常的人类发展过程中被区别对待,但影子可能看起来像是消失了一样,而这就让自我想象成是它独自组成了这个整体。于是它就试图按照这样的身份做出反应。

对大部分人来说,缺乏对影子或是其他潜意识过程的认知并不一定会造成问题,除非它侵入了自我。举例来说,潜意识可能呈现出一种具有冲突的关系。当意识的自我领域占据了整体中一块受到很大限制的区域时,潜意识中破坏的潜力就会加强。“我们越能够通过定向功能(自我的活动)使我们自己远离潜意识,就越容易在潜意识中建立一个强有力的反响位置,当这突然爆发时,它可能会有令人不快的后果。”令自鸣得意的自我感到惊讶的是,这些在精神中不被承认的部分可能会强烈要求被表现出来并获得成功。在这样的瞬间,当它发现潜意识促发的事物是自我所没有发起的、不会同意的也是不能够理解的时候,自我就会感到诧异和混乱,也许还会迷惑和愤怒。

自性中被否认的部分对自我有另一种可能的展现方式,该方式就是通过影子的投射。精神分裂出自性的一个“负面”部分,感到它有着他人的特性,并且出于愤怒和厌恶,将它作为外在于自性的事物而展开攻击。这就是精神试图通过将它归为外在于自性的某一事物,将自性这一不被认可的黑暗部分摧毁。对于影子的投射,荣格写道:“毋庸置疑,情感的缘由看起来在‘另一个人’之中。”他继续说:“投射将世界改变成个人自身未知面孔的一个复制品。”

荣格解释说:

影子是一个道德问题,它挑战了整体的自我人格,因为没有人能够不经过可观的道德努力就对影子具有意识。对它具有意识需要将人格中的黑暗面视为当下而真实的。这一行为是任何自我知识的首要条件,因此作为一种准则,它遭遇了相当大的抵抗。实际上,作为一种心理治疗的尺度,自我知识要求长期极为辛苦的工作。

尽管理论上自我能够无限地扩展其意识领域,将越来越多的个人潜意识带入意识之中,但是实际上作为内在世界未知领域的潜意识从未得以彻底地展现。它一直保持着进一步混乱的潜能。荣格有力地指出在生活中并没有终极的治疗方法。然而小说需要一个满意的结尾。

《自序》中的原型模式

鲁迅在《自序》中的意象与卡尔·荣格将意识和潜意识作为在治疗师指导下构建自性的元素的模式,能够分别被认为是一个从外在视点观察到的两极封闭系统。在用荣格来研究鲁迅的意象和小说的过程中,有一些需要说明之处概述如下。

荣格有时候用“自性”(Self)这个术语来指整个人格,在别的时候则指的是意识和潜意识合二为一的实现。如上所述,在本书中用大写的术语“自性”(Self)时,指的只是第一种用法,也就是在所有条件下的整个精神。同时,文学文本有着生活所没有的结局。这些动态的文学性表述自然会倾向于采用和生活阅历相比更为明确的解决方法。另外,我使用术语“自我”(ego)时把它当作似乎是和意识心理等同的,而如前所述,事实并不完全如此;在使用术语“影子”(shadow)时则把它当作似乎是和潜意识一样的。事实上,潜意识有着其他组成部分,主要是阿尼玛(anima)和阿尼玛斯(animus),它们是集体潜意识的一部分,但是和我对鲁迅作品的分析并不相关。

纪录片《先生鲁迅》(2011)画面。

我以点代面,这是因为潜意识的其他组成部分和鲁迅的小说不怎么相关——而对术语这样的近似处理是有用的,它可以让分析更为犀利。最后,在使用荣格的术语来描述鲁迅短篇小说中的精神动态时,从任何广泛的角度来说我都不是在描述鲁迅本人。相反,从荣格的模式在鲁迅小说的深入程度来看,无论鲁迅将它们植入其中是有意抑或无意,都是因为它们符合他的意图。因此,在使用术语“自传体的”(autobiographical)时,我是通过从文本到个人的反向阅读而推断它的,这对于描述作家本人来说当然有着重要的局限性。

在现代西方的精神动态治疗中,获得自我知识的过程出现在治疗师解读病人的语言和行为以帮助病人“将潜意识意义、起源、缘由,以及病人的感情、信仰或其他心理事件的功能模式带入意识之中”时。精神治疗的诠释寻求的是隐藏在意义表面下所不曾言说的内容。

在精神调解中,病人通常在治疗师的引导下,在一段长期的时间内在多种场景下遭遇同样的问题。“同样的领域被一而再、再而三地考察,从多种方向触及同一问题直到感到(病人)受到了完全的影响。这被称作‘修通工作’(working through)。”

一个问题的“修通工作”需要将病人在临床环境中提到的对过去或现在事件的诠释以新的诠释代替。治疗师帮助病人从其他角度重述事件。关于治疗过程的文学作品有时将讲故事作为一个相似的过程。例如詹姆斯·希尔曼(James Hillman)指出治疗师向病人提供了一个“新的情节”,一个关于偶然关系的新组合,以解释他/她生活中的“事实”。这不一定是由于病人在隐瞒,而是治疗师为了揭示潜在的潜意识的元素而做诠释,从而提供了不同的动机。要理解新情节的结局和含义需要精神和感情都受到教育。这通常要求重复,而并不总是有效。

越剧《孔乙己》(1998)剧照。

我们可以将鲁迅的作品视为一种尝试,它们给熟悉的故事加上了新情节;也可以将它们视为对中国人现实的再述,视为给意识带来了构建思想和行为的习惯性方法,由此它们可以被考察,被更适合20世纪早期现实的方法挑战和取代。我们可以预见这样的一个任务需要相当多的“修通工作”。除了通过不同的人物和场景充满想象力地考察之外,如何才能最好地理解新情节的结局和含义?这样诠释性的重述对于完成治疗来说是必需的,无论作者是作为社会治疗师,还是可能是作为自己最为关注的病人。

《自序》明确地提供了证据,表明鲁迅通过其小说进行了这项道德治疗工作。幻灯片放映的意象、毫无边际的荒原、缢死的女人和铁屋勾勒出在不同场域担任着角色的自我与影子之间不断发展的关系。

道德治疗工作

作为一个叙述者,鲁迅从较晚的时间进行讲述,反省更为年轻的自己。在其作为叙述者的角色中,他总是处于意味深长的画面之外。代表着国家场域的幻灯片放映意象在一个从未开始的对话(没有关系的两极)中描述了自我(士兵)与影子(侦探);这一画面创造出一个圈,将两个角色绑在了一起;而鲁迅则身处其外。也代表着国家场域的“毫无边际的荒原”意象将自我与影子呈现对立面(赞同/反对)和同一体(标志着没有回应);那一时期的鲁迅就像那个医科学生一样,站在场景之外。这两个意象中都包含了这一范式,但是心情从乐观主义变成了绝望。“缢死的女人”的画面代表着社群场域,它差不多是在一个对话中展示自我(抄古碑的鲁迅)与影子(缢死的女人)的;这表明他们互相之间的关系比他们和其他任何人的关系都要接近。这两极是可以转化的,死者犹生,而生者已死,而且过去的那个鲁迅改变了位置,将自己置身于围绕着的庭院高墙之内。

《鲁迅》(2005)剧照。

在这里过去的鲁迅从不曾占据外在的视点,只有作为叙述者的鲁迅在框架之外。铁屋的意象清楚地加上了道德困境,质问很明显的对立面——呐喊和沉默——是真的对立还是相同的。影子与自我之间,是谁在呐喊?如果行动造成了第一层次改变,那么是自我在呐喊并增加了痛苦;如果行动造成了第二层次的改变,那么是影子在呐喊并开始了能改变体系的改变。在意象中,鲁迅不知道他是在铁屋的里面还是外面,反思是否从事写作/呐喊。铁屋意象所提出的道德问题明确地处于国家的层面,但是包括了所有的层面:国家、社群、家庭和个人(自我),而且构成了鲁迅在整整两个短篇小说集中都苦思冥想的问题。

用来描述《自序》中意象特性的轨迹在一定程度上和小说的轨迹相似,只要这一模式被理解成富于暗示的而不是不可变动的。并不是每一篇小说都完美地“适合”。那些最为明显探寻国家大事对当地生活影响的小说一般写于1922年6月,通常描述一个不注意影子的自我,即使影子在呐喊,或是一个听得厌烦而坚持要影子沉默的自我。这些“国家性”的小说有所重叠,于是被那些更强烈关注社群和家庭关系而对国家大事没有那样明确指向的小说代替。在这些小说中,最为典型的是自我/影子开始对话,但对话却在自我听到并吸收影子的挑战性观点前中止了。这些小说依次被关于家庭和个人精神领域的小说代替,这些新的小说探索了自我聆听时的结果,无论聆听是部分的还是全面的;同时,也被《野草》中丰富的梦境叙述代替,《野草》对自我与影子之间的互换做了全面的调查,包括自我聆听和被改变的例子。

道德问题贯穿始终,但并不一定在每个故事中都很明晰;仍然是潜在的关切之情创造了他的整个文集。

治疗工作的这一最后环节构成了精神的治愈方法,它并没有在《自序》中得到预示,也许这是因为在1922年鲁迅“他的修通工作”还没有达到其满意的程度,尽管它出现在一个早期的故事——写于1920年7月的《一件小事》——之中。因此,当鲁迅从《呐喊》的第一个故事写到《野草》的最后一首散文诗时,在许多作品中他暗藏了自我与影子之间的一种发展着的关系,先是将这一关系想象成一条鸿沟,接着是一种对话,最后是一种融合。

《自序》和小说提供了证据表明鲁迅用他的小说将精神疾病和治愈的观念分析为一个关于自我/影子的问题,并探索了不同的场景,考虑了几种结果。不管它们可能有着什么其他特性(它们也的确有着更多的其他特性),鲁迅的《自序》和他的小说也具有极强的自传性。

接受这一极为真实的可能性使人们将这些小说视为鲁迅通过文化和个人现实而进行“修通工作”的证据。这些小说将问题投射于他对这个世界的现实主义表述之中,反映了鲁迅在重述同一故事,而这一故事是关于意识和潜意识之间原型性关系的,也是关于对形成一个完整自性的需求与抵抗的。无论是代表着国家场域抑或社群、家庭、自我,基本的任务是相同的:通过小说,富于想象力地发现这样一个潜在治愈对话的可能性和结果。

道德治疗工作

作为一个叙述者,鲁迅从较晚的时间进行讲述,反省更为年轻的自己。在其作为叙述者的角色中,他总是处于意味深长的画面之外。代表着国家场域的幻灯片放映意象在一个从未开始的对话(没有关系的两极)中描述了自我(士兵)与影子(侦探);这一画面创造出一个圈,将两个角色绑在了一起;而鲁迅则身处其外。也代表着国家场域的“毫无边际的荒原”意象将自我与影子呈现对立面(赞同/反对)和同一体(标志着没有回应);那一时期的鲁迅就像那个医科学生一样,站在场景之外。这两个意象中都包含了这一范式,但是心情从乐观主义变成了绝望。“缢死的女人”的画面代表着社群场域,它差不多是在一个对话中展示自我(抄古碑的鲁迅)与影子(缢死的女人)的;这表明他们互相之间的关系比他们和其他任何人的关系都要接近。这两极是可以转化的,死者犹生,而生者已死,而且过去的那个鲁迅改变了位置,将自己置身于围绕着的庭院高墙之内。

《鲁迅》(2005)剧照。

在这里过去的鲁迅从不曾占据外在的视点,只有作为叙述者的鲁迅在框架之外。铁屋的意象清楚地加上了道德困境,质问很明显的对立面——呐喊和沉默——是真的对立还是相同的。影子与自我之间,是谁在呐喊?如果行动造成了第一层次改变,那么是自我在呐喊并增加了痛苦;如果行动造成了第二层次的改变,那么是影子在呐喊并开始了能改变体系的改变。在意象中,鲁迅不知道他是在铁屋的里面还是外面,反思是否从事写作/呐喊。铁屋意象所提出的道德问题明确地处于国家的层面,但是包括了所有的层面:国家、社群、家庭和个人(自我),而且构成了鲁迅在整整两个短篇小说集中都苦思冥想的问题。

用来描述《自序》中意象特性的轨迹在一定程度上和小说的轨迹相似,只要这一模式被理解成富于暗示的而不是不可变动的。并不是每一篇小说都完美地“适合”。那些最为明显探寻国家大事对当地生活影响的小说一般写于1922年6月,通常描述一个不注意影子的自我,即使影子在呐喊,或是一个听得厌烦而坚持要影子沉默的自我。这些“国家性”的小说有所重叠,于是被那些更强烈关注社群和家庭关系而对国家大事没有那样明确指向的小说代替。在这些小说中,最为典型的是自我/影子开始对话,但对话却在自我听到并吸收影子的挑战性观点前中止了。这些小说依次被关于家庭和个人精神领域的小说代替,这些新的小说探索了自我聆听时的结果,无论聆听是部分的还是全面的;同时,也被《野草》中丰富的梦境叙述代替,《野草》对自我与影子之间的互换做了全面的调查,包括自我聆听和被改变的例子。

道德问题贯穿始终,但并不一定在每个故事中都很明晰;仍然是潜在的关切之情创造了他的整个文集。

治疗工作的这一最后环节构成了精神的治愈方法,它并没有在《自序》中得到预示,也许这是因为在1922年鲁迅“他的修通工作”还没有达到其满意的程度,尽管它出现在一个早期的故事——写于1920年7月的《一件小事》——之中。因此,当鲁迅从《呐喊》的第一个故事写到《野草》的最后一首散文诗时,在许多作品中他暗藏了自我与影子之间的一种发展着的关系,先是将这一关系想象成一条鸿沟,接着是一种对话,最后是一种融合。

《自序》和小说提供了证据表明鲁迅用他的小说将精神疾病和治愈的观念分析为一个关于自我/影子的问题,并探索了不同的场景,考虑了几种结果。不管它们可能有着什么其他特性(它们也的确有着更多的其他特性),鲁迅的《自序》和他的小说也具有极强的自传性。

接受这一极为真实的可能性使人们将这些小说视为鲁迅通过文化和个人现实而进行“修通工作”的证据。这些小说将问题投射于他对这个世界的现实主义表述之中,反映了鲁迅在重述同一故事,而这一故事是关于意识和潜意识之间原型性关系的,也是关于对形成一个完整自性的需求与抵抗的。无论是代表着国家场域抑或社群、家庭、自我,基本的任务是相同的:通过小说,富于想象力地发现这样一个潜在治愈对话的可能性和结果。

本文内容经出版方授权节选自《重读鲁迅:荣格的参照视角》一书。

原文作者/[美]鲍凯琳

摘编/罗东

编辑/罗东

导语部分校对/刘军