1950年4月18日,哲人埃里克.沃格林(1901年1月3日—1985年1月19日)在写给当时在芝加哥大学任教的好友列奥.施特劳斯的信中,用异常愤怒地语气谈论了自己对于卡尔.波普尔(1902年7月28日—1994年9月17日)的看法:

“亲爱的施特劳斯先生:能够向志趣相投之人谈论几句关于卡尔.波普尔的由衷之言,这样的机会实在难得,让人不吐不快。多年来,这位波普尔虽然不能说是一块绊脚石,却也是一块我必须不断从路上推开的讨厌的小石块,因为有人向我推荐他,坚称他的作品《开放社会及其敌人》(以下简写为《开放》)是我们这个时代社会科学的杰作之一。这种坚称促使我去阅读这部作品,否则我原本不会碰它。你所说的完全正确,当此类的书出现在我们的领域时,熟悉此类书的观点是我们的职责。在履行这一职业操守时,我还要提出另一项职业操守,那就是不去写和出版此类的作品。既然波普尔违反了这个基本的职业操守,并且窃取了我生命中履行职责的数小时的时间,那么我完全可以正当毫无保留地说,该书是厚颜无耻、浅薄业余的垃圾。每一个句子都是诽谤式的,但仍旧可以挑出主要几处让人恼火的地方。”(译文根据英文版沃格林文集翻译,参考了中文版《信仰与政治哲学》(华东师范大学出版社,2014))

在陈述了四点理由之后,沃格林写道,“总而言之,波普尔的书是一桩无法辩解的丑闻;就智识态度而言,它是失败知识分子的典型产物;从精神层面而言,人们不得不使用诸如‘无赖’‘无礼’‘粗鄙’之类的词汇来形容它;就技术能力而言,作为思想史的一部分,它是业余的,因此毫无价值。这封信不适合展示给那些不够格的人阅览。在涉及实际内容的方面,我认为对这项丑闻保持沉默,就违背了你所认定的那种职业操守。”

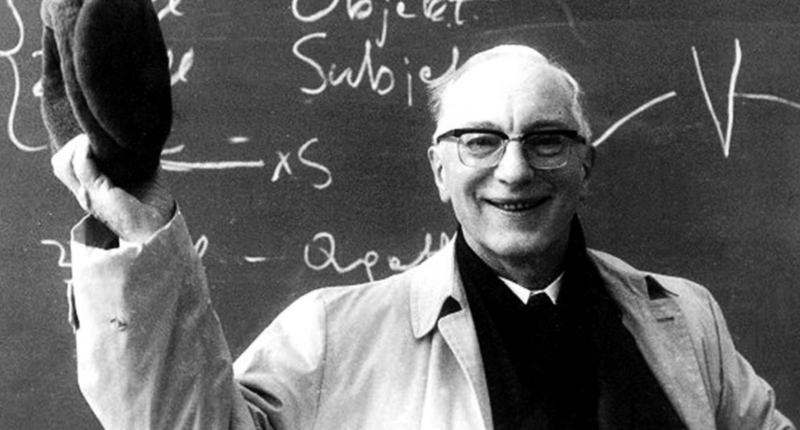

埃里克·沃格林(Eric Voegelin,1901-1985),美籍奥地利历史哲学家和政治哲学家。

相隔近4个月,8月8日施特劳斯回信给沃格林,说他把这封私信分享给了朋友库尔特·瑞兹勒(Kurt Riezler),库尔特则发挥了自己的影响力,阻止了波普尔在芝加哥大学获得职位。施特劳斯感谢沃格林“帮助我们阻止了一起丑闻。” 相比于当时的沃格林和施特劳斯,库尔特更是一位举足轻重的“大人物”。库尔特早期从事经济史和古典学研究,颇有建树,后来成为记者。在1907年进入到德国外交部,并且深得德皇威廉二世的赏识。在1909年,就已经成为当时德国总理特奥巴登·冯·贝特曼·霍尔维格(Theobald von Bethmann-Hollweg)的顾问。之后,库尔特更是作为德国代表来资助布尔什维克的俄国革命,按照库尔特自己的说法,是他出主意在1917年帮助列宁从苏黎世重返俄国,促成了后来的十月革命。魏玛共和国时期,库尔特则成为了德国外交部的代表和内阁首脑。到1927年,库尔特成为法兰克福大学的学监(Kurator),吸引了大批人才,如卡尔曼海姆,他还推荐马尔库塞给霍克海姆也为后来法兰克福学派的崛起奠定了基础。1938年,因为纳粹的迫害,库尔特移民到美国,也担任了芝加哥大学的客座教授。毫无疑问,库尔特政学两界的影响力对于阻止波普尔获得教职起到了关键的作用。

沃格林和波普尔两位几乎同龄,都是因为纳粹上台而从故乡奥地利流亡的“沦落人”,并且沃格林多次引用和赞许与波普尔立场观点相近的哈耶克。在他还是维也纳大学的学生时,沃格林就参加了很多年米塞斯的研讨班,和哈耶克等米塞斯的学生建立了一些联系。显然这不是政治立场直接导致沃格林对于“老乡”波普尔的反感,而是另有原因。

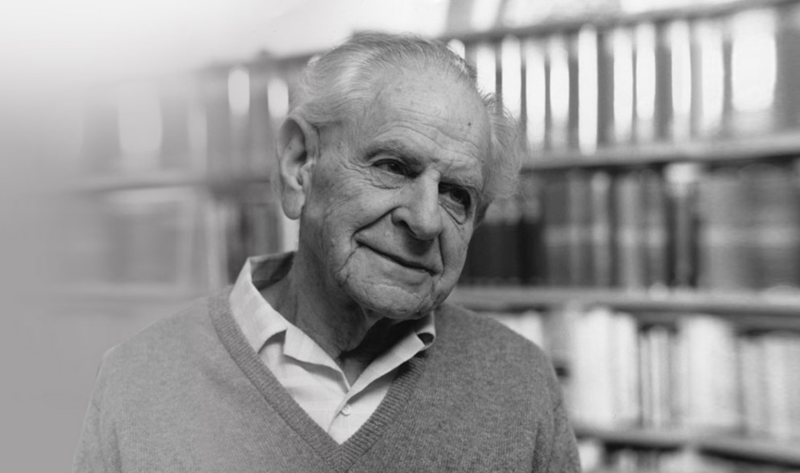

列奥·施特劳斯(Leo Strauss, 1899年9月20日-1973年10月18日),20世纪政治哲学家、思想家。

“开放社会”之争

沃格林在信中,提到了四处让他十分恼火的方面,其中最为重要的一点就是他认为波普尔完全滥用和扭曲了“开放社会”这个概念。

波普尔并没有在正文中解释“开放社会”这个术语,只是在引言引用康德的脚注中进行了说明:

“据我所知,‘开放社会’和‘封闭社会’这些术语,是亨利.柏格森在《道德与宗教的两种来源》(英文版,1935年)首次提出。尽管柏格森使用这些术语的方式和我之间存在着相当大的差异(因为几乎对于哲学上的每一个问题都采用根本不同的方法),但是还是存在着某种相似性,我希望承认这一点。(参见柏格森对于封闭社会的刻画是,原文,第229页,‘从自然之手中新鲜出炉的人类社会’)然而,主要的差异在于,我的术语则更指向了一种理性主义的区分;封闭社会的特征是相信巫术禁忌,而开放社会则是人们在一定程度上学会了对禁忌的批判,并且基于他们自身的智慧(经过讨论)作为权威来进行决策。另一方面,柏格森则有某种在心灵中的宗教区分。这就解释了为什么他会将他的开放社会作为一种神秘主义直觉的产物,而我则建议(第10章和24章),神秘主义能够被解释为表达了一种对已经丧失的封闭社会统一性的渴求,因此是作为对开放社会理性主义的反动······”(英文版512-13,也参见中文版(中国社会科学出版社,1999),15-16)

《开放社会及其敌人》,卡尔·波普尔著,中国社会科学出版社1999年版。

按照波普尔的论述,尽管“开放社会”这个词受到柏格森的启发,但是两人最大的区别就是波普尔相信开放社会将是一个理性主义的社会,人人依照自身的理性来进行决策,并且他认为一切神秘主义或者直觉性的东西都是可能危害到开放社会。

这种言辞显然让沃格林感到愤怒,他认为波普尔非常草率地处理这个概念,觉得波普尔根本没有意识到柏格森为什么会创造出“开放社会”这种术语,也不清楚柏格森试图要解决的难题是什么,“似乎波普尔只是觉得这个词听起来不错就用了”。沃格林不相信像柏格森这样值得人们尊敬的哲学家提出这些重要的概念,“唯一的目的是给咖啡馆的渣子有东西能够糟蹋。”目前中文版翻译成了“给咖啡馆里无聊的人提供谈资”则相对淡化了沃格林的态度,没有传递出语气的愤怒和对波普尔的言辞的贬低。在沃格林看来,因为波普尔的轻率,而将一个经得起历史和哲学检验的概念变成了一个“意识形态的垃圾。”

沃格林在《自传性反思》(华东师大,2009)不仅继续谈到了柏格森对于他思想转折的重要性,也指出了波普尔用理性主义排除了柏格森思想带来的严重后果。上世纪20年代末,沃格林曾在法国游学一年中,他还没有意识到柏格森的重要性,但是直到1932年《论宗教与道德的两个来源》出版,则激发了沃格林的兴趣。他认为在法国思想史上,柏格森是与博丹齐肩的思想巨人, “在理解精神无序时代的秩序上,这两位法国精神主义者是代表人物。”在沃格林看来,波普尔意义上的“开放社会”用理性主义排除了人性中存在的真正意义和张力,人人不过对于不重要的事情各抒己见,最终只能导致一个社会的瓦解和“极化”。而柏格森则延续的是柏拉图-亚里士多德真正哲人所应当思考的问题,就是人的灵魂向着永恒不朽的敞开。因为,对于个体的人,他们都不得不面对“死亡”“不朽”之间运动的张力,柏拉图-亚里士多德等真正哲人所寻求问题在于这里,“人性中的终末论的张力,在个人、社会和历史的维度上,不只是哲人进行理论探究的问题:而是一个实践问题。”也就是讨论永恒中的不朽问题,是任何一个时代的人,无论是哲人还是普通人,都必须面对的处境化问题,而真正的哲人不仅需要和各种“观点”作斗争,而且还需要不断遵循柏拉图-亚里士多德式对于死亡的思考,并且不断进行着实践(自传性反思,148页)。

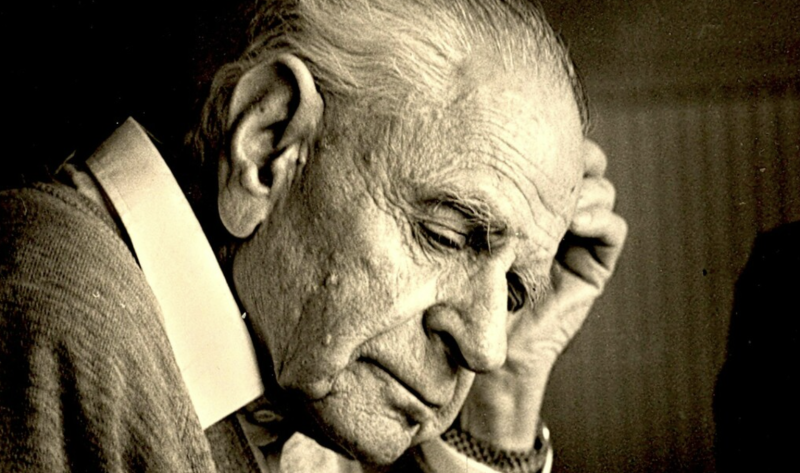

卡尔·波普尔(1902-1994),自然科学和社会科学哲学家。

然而,对于波普尔,其实是延续着马克斯.韦伯的思想,强调价值的悬置。然而和韦伯不同的是,波普尔不仅是在理性上和公共讨论中排除了价值和意义的主题,在事实层面也拒绝了这些。在《开放》一书的最后,他说道:

“历史没有意义。但这个主张并不意味着我们能够为历史所做的一切在政治权力史中显得束手无策,或我们必须把它当作一种残忍的玩笑来看待。因为我们能够从这些权力政治学问题出发解释历史,我们所选择的试图解决这些问题的答案就在我们的时代中。我们能够从我们为开放社会,为理性的统治,为公正、自由、平等,为控制国际犯罪而奋斗的角度来解释权力的政治学的历史。尽管历史没有目的,但我们能够把我们的目的赋予其上;而且,尽管历史没有意义,但我们能够给予它以意义······进步取决于我们、取决于我们的警醒、取决于我们的努力、取决于我们目标概念的清晰、取决于现实主义的目标选择,那么,我们就将做得更好。”

上述这段话,波普尔很明显地强调了“我们”能够赋予历史意义,而历史本身是无意义的。然而,沃格林质疑这个“我们”本身如何能够达成统一,波普尔的论点就存在一个不可化解的矛盾:一方面,他不认同有一种客观的价值和意义存在于人外部;另一方面,波普尔又寄希望人能够通过某种方式,成为理性主义的“我们”,按照波普尔的设想,能够统一的“目标”进行选择。

对这个矛盾的异议,则一直萦绕在沃格林的思考中。沃格林在1967年的《不朽:经验和符号》这篇长文继续回应了波普尔的这个问题。《不朽》本身是讨论公元前2000年古埃及的佚名文本,讲述了一个试图自杀者和自身灵魂的对话,主要表达出当传递神圣真理的媒介失败时,在失序的世界,什么是人活着的意义。沃格林坚信对于人在生存经验中所感受到的生命的张力和不朽感,波普尔那种实证主义,不仅将人的超越性,开放性彻底忽视变成为封闭的内在性,而且甚至把人的生存经验也贬低到动物性的层次上,他形容类似波普尔的观点是精明的愚人(smart idiot)问题,也就是在面对生命经验中的张力和痛苦时,还会继续问“你怎么能够知道?”以及“你如何能够证明?”为了让读者更好的了解这点,我翻译了沃格林这段如下:

“使用这些方法的人,不是从信仰和哲学中获取力量,而是从后来那些反对神学和反对形而上学的教条主义形式中获取力量;其特有的现象就是,他们仍旧停留在自己所反对的教条的层次上…尤其是他们在处理柏拉图时,让他不得不经历最为离奇的颓变,使他能够顺应当下教条主义的潮流。在过去的一百年里,人们从柏拉图的残篇中断章取义用来让他表现为社会主义、乌托邦、法西斯主义、和威权主义的思想家。为了具有合法性,意识形态者对于历史的屠宰之地需要有掩盖的工具,这些都被冠之以方法之名… ‘历史’是对材料的建构性的选择,来迎合某些人的私人意见或立场;这些意见立场被称之为‘价值’,然而在这些价值之下进行地材料的组装却被称为是‘价值无涉的科学’;这些观念立场或价值自身是免予批判性的检验;并且通过拒绝承认评价标准的存在来免除对自身前提假设的检验。荒诞时代最为荒诞的特征还不是各种观念立场在意识形态的生产线上滚落的速度。事实上,二十世纪的公共场合已经被它们拥堵得水泄不通,以至于为了防止各种私人意见之间的公共冲突,必须编造出一个开放社会——是波普尔的,而不是柏格森的开放社会。然而,令人遗憾的是,即便没有人介意,确保各种意见和平相处的装置也不会是万无一失。因为时不时,就会出现一位自以为是的指点者,面对其他人时给予两个选择,或者关入他思想的囚牢之中,或者被投入到集中营里。”

这段即表明了沃格林对于波普尔长久以来的“怨念”,即使在给施特劳斯的信过了十七年后,仍旧提及波普尔;另外,沃格林也确实洞察到了波普尔强调“历史无意义”和实证主义、价值无涉这些逻辑背后的困境,那就是仅仅存在各种观念的市场,却没有价值、意义或者真理本身,那么就不可能通过知识获得解放。因为,评判知识和理性的标准都不可能是其自身。在现实中,就只能一种可能就是无论是用观念的强力还是暴力的强力让和自己不同的人屈从。沃格林认为波普尔其实和他反对的权力一样,都是用非真理的手段去对真理或者其他的观念进行压制和扭曲。除此之外,波普尔单纯强调理性和知识实际上也就把人生存经验中多样性的张力彻底的消除,从而不过是营造了一个没有意义、灵魂封闭的“小宇宙”。

卡尔·波普尔。

经典的分析之争

另一个激发沃格林“义愤填膺”的原因则涉及如何解读文本。他认为波普尔不仅在自己著作最为关键的概念上草率行事,在讨论其他人时也都如此。沃格林宣称,波普尔在学术上既缺乏训练,也缺乏基本的诚实,在哲学上毫无修养,“完全是一个原始的意识形态的争吵者······阅读对他来说毫无用处;他缺乏知识,无法理解作者所说的内容”。比如,波普尔将黑格尔的“日耳曼世界(Germanic world)”在英文中有意翻译为“德国的世界”(German world),从而将黑格尔完全曲解为一心宣扬德国民族主义的吹鼓手。尽管沃格林在思想的早期和中期都对黑格尔持有一种严厉批判的态度,将其归为一种现代性的灵知主义,但是却无法忍受波普尔的这种扭曲,因为“日耳曼世界”是一个超越了民族的文化概念,涵盖了古代日耳曼部落的广泛文化,事实上还包括了英国、荷兰和斯堪的纳维亚地区的文明。而后者的含义则是在现代民族主义概念兴起后,涉及了德国民族国家和种族划分上。沃格林还认为波普尔刻意忽视了当时的一些重要著作:比如犹太哲人罗森茨威格(Franz Rosenzweig)重要的博士论文和成名作《黑格尔与国家》(1920)就指出了在黑格尔的体系中个体和国家之间的关系是相互的,黑格尔一直尝试在国家内部调和个人的主体性和自由这个困境。该书在当时的德语界就被视为是开创性的作品,但是可能是因为和波普尔的论点截然不同,波普尔根本没有提及该书。遗憾的是,该书的英文版直到现在才翻译并将在2024年由劳德利奇(Routledge)出版社出版。

因此,沃格林断言,波普尔如果不是有意为之,那么就是根本没有认真对于自己所解读的文本进行细致分析,去忠实地表达出作者的本意。而是以“六经注我”的方式“用现代意识形态的陈词滥调带入到文本中,想当然地认为这些文本导致的就是这些陈词滥调意义上的结果。”这是“关公战秦琼”式时代错乱的解读。例如,沃格林认为波普尔用“人道主义”这个词去理解早期的柏拉图,然后用“反动”或“威权主义”这些只有在现代背景才赋予意义的词语去讨论一个古典背景下的柏拉图只不过是扭曲了柏拉图的本意。这也是沃格林挥之不去的“怨念”,他在《秩序与历史》(卷3)中,继续针对波普尔此类的解读,专门写道,“在我们这个时代,柏拉图的作品遭到善意的误解和十足的诋毁”。

《柏拉图与亚里士多德:秩序与历史 卷三》,埃里克·沃格林著,译林出版社2014年5月。

迥异的柏拉图肖像

因为篇幅的关系,无法呈现出沃格林和波普尔两者刻画的柏拉图的形象。但我们仍旧尝试简要论述一下两位之间的巨大分歧。

波普尔在《开放》第十章中认为柏拉图背叛和利用了苏格拉底,尽管不能把柏拉图直接归为极权主义党派政治家,也应该把他看成一种奠基。波普尔认为根据文献是无可辩驳的。但是柏拉图在沃格林的眼中不仅其撰写的文本异常复杂,在柏拉图的对话中人们完全能够找出各种向左的观点彼此激荡,那么波普尔如何有理由就认定某些观点就一定代表了柏拉图自己,而其他相反的就不是呢?在波普尔的论述中,一个不能自圆其说的观点就是,人们仍旧主要靠柏拉图的对话录来获得苏格拉底的形象,那么波普尔所说的观点就存在一些矛盾,也就是存在一个写作者的柏拉图背叛了他所写的苏格拉底。

沃格林坚信,柏拉图的意图是人如何生活,让灵魂朝向本应当的方向。因此,波普尔强调和解读的政治和城邦问题,在沃格林看来,即便没有这些时代错乱的进行曲解,也不过是柏拉图思想中的细枝末节。柏拉图作为哲人,真正关注的是神圣实在的经验、死亡和爱的力量。正如在《裴多篇》中所表达出哲学是面对死亡时的实践,在《会饮篇》中哲学是灵魂对于真理之爱。事实上,相比于波普尔的解读,沃格林洞察到了柏拉图在《国家篇(理想国)》中精妙的文本结构,也就是贯穿文本真个主题的第一个词是“我下行(kateben)”回应了苏格拉底在最后说到的人灵魂的上行之路和下行之路(参见《秩序和历史》(卷3))。因此,我们从这里也可以管窥到沃格林和波普尔的差别。前者将哲学视为对生存经验和灵魂意义的追寻,认为人的本质就是渴望去认知,渴望参与到神圣的智性中,对实在真理的求索。从经验上,人在这个过程中仍旧面对着死亡、虚假、错误实在的张力,以至于让人无法在渴求认知,而只愿意躲入所营造的次级实在和虚幻的世界中。对于沃格林,波普尔不是带领人们进入开放世界这个应许之地的先知,而是在洞穴制造阴影的意识形态贩卖者。这里尽管仍旧需要读者自己细致比较两者对于柏拉图文本的解读,做出自己的判断。但是至少从认识论上,沃格林和波普尔的差异显而易见,前者拒斥了波普尔的理性主义和实证主义,而后者则悬置了沃格林的超验主义和奥秘论,以及灵魂意义的主题。沃格林就直言不讳地认为,做哲学就是为了再现实在,而哲人的意义作为爱智慧者是和贩卖各种观念的爱意见者相对立的。他认为我们这个时代在精神和知识上也逐渐扭曲着对于神圣根基的经验(这是波普尔刻意排除的),这就展现出一种病症:人从他自身的人性中隔离和异化。这应该是我们这个时代,哲学的使命,那就是在意识形态的迷雾中,寻找根基和尺度。

拉斐尔画作《雅典学院》。

思想史上不乏类似沃格林和波普尔之间的争论,这种分歧很大程度上也是不可调和的,因为两者所依靠的前提和尺度,彼此相抵,完全不同。沃格林的愤怒和波普尔对此几乎保持的沉默,以及沃格林和施特劳斯阻止波普尔的教职事件,还有波普尔对文献的扭曲,都非常反讽地说明观念冲突本身最后不仅仅是讨论和说服能够解决的。这似乎表明了没有绝对的尺度和价值的标准,那么人与人之间观念上的不同,恰如沃格林所预料的那样,要么用观念的囚笼去禁锢他人的观念,要么就用强力去禁锢他人。而对于沃格林,他则认为至少从柏拉图的方向中能够寻找到一种标尺,尽管不是真理本身,却能激励人们求索,这也无怪乎他会在《秩序与历史》讨论柏拉图时,戛然而止在这样一段话中:

“柏拉图八十一岁去世。在去世的那天晚上,他让色雷斯的女孩为他吹奏长笛。女孩找不到法的节拍。柏拉图动了一下手指,向她指出尺度。”

作者/李晋

编辑/李永博

校对/吴兴发