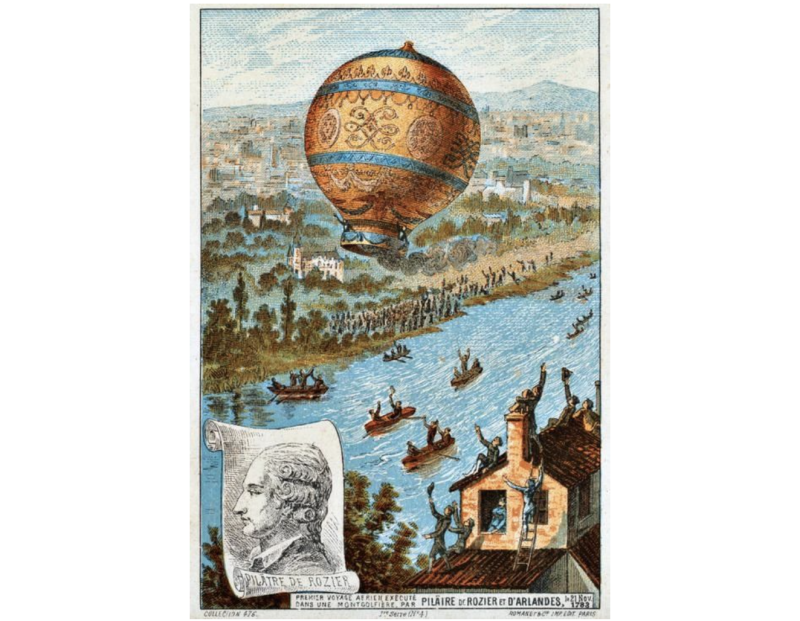

240年前的今天,1783年11月21日,巴黎近郊的布洛涅林苑。

物理教师德·罗齐耶和同伴驾驶着热气球,在起伏的惊呼中缓缓升空。热气球越过国王路易十六的头顶,最终离地3000英尺,并在25分钟内向东南飞行了约5.5英里。德·罗齐耶两年后因飞行事故而去世,这不妨碍他以最先自由飞离地面之人的称号而被后世记住。

热气球比飞机早于120年将人带离地面。图为德·罗齐耶1783年载人热气球。

1903年12月17日,北卡罗莱纳州屠魔岗,刺骨寒风掠过这座沙丘。莱特兄弟制造的“飞行者一号”由弟弟奥维尔驾驶,飞离地面12秒。莱特兄弟也因此被后人视为现代飞机的发明者。

这个悠长的梦,不是一夜成真的。热气球轻于空气,早期飞机重于空气,从德·罗齐耶到莱特兄弟,这场进化花了120年;莱特兄弟成功试飞至今,又是120年。今时今日,通过乘坐飞机,我们许多人已将摆脱重力的束缚纳为生命经验的一部分。

艾怡良的歌曲《莱特兄弟有罪》角度清奇,感慨“天空越小/你越远”、“他们让相隔两地的爱人/看来无所谓”,嘲讽发达的国际航线令异地恋人失去了十八相送的那种深刻感,令原本应该深沉的情感变得比空气还轻浮。歌词责怪飞机在心理上缩短了横向空间,使联结遥远两地的不再是千难万险,而是“昏迷十二个小时后/洗把脸就能见到你”。

然而,热气球、飞机这些载人航空器的意义,不仅在于缩短了横向空间的移动用时,也开创了人类对垂直空间的探索与征服。从远古时代就出现的、像鸟一样离开地面在空中自由飞行的梦想,正是经由载人航空器而进一步成真。

这场追梦之旅,近代中国人不甘缺席。前不久(10月26日),神舟十七号载人飞船如期成功发射,中国在太空探索事业上继续向前,并处于领先位置。这是不易的探索。在近代史上,尽管《飞翔吧!大清帝国》作者认为,中国人在汉代积极出使西域,在近乎水平的方向上,缓慢地向外部探索,但相对于西方人想借巴别塔直通天际以接近神明的梦想,那个时候,中国人对垂直方向的探索似乎不太敏感。不过,随着西方近代文明叩响古老帝国的大门,新旧世纪猛烈碰撞之际,载人航空器一时成为清末舆论场的热点话题。

值此人类自由飞行240周年时,本文试图回顾近代中国人对自由飞行的想象与尝试。

“闻人谈《山海经》,感及奇肱之故事”

中国古人一直都心存飞行的愿望。列子御风而行;王子乔、丁令威、费祎等人驾鹤登仙;鲁班、墨子、韩信、张衡、诸葛亮都发明过会飞的东西。葛洪在《抱朴子》中称“或用枣心木为飞车,以牛革结环剑以引其机,或存念作五蛇六龙三牛交罡而乘之,上升四十里”,更被李约瑟认为是竹蜻蜓的原型。

《诸葛亮》(1985)剧照。

然而,上述大都是神话和传说,缺乏细节与实证;李约瑟的观点更是充满漏洞。田爱平、姜爱民、张慧的论文《从竹蜻蜓到直升机旋翼系统》指出,“葛洪所谓‘飞车’乃道士神剑所牵引,乘人、飞天的臆造之物,纯属子虚乌有”,“竹蜻蜓到底是何时、何地、何人发明至今不能定论”。

若要将愿望化为现实,需要暂时沉淀想象,付出坚实的研究。西汉淮南王刘安说,“艾火令鸡子飞”。千年后,苏轼将刘安的办法略作变更,记载更详细:“鸡子开小窍,去黄白,入露水,又以油纸糊了。日中晒之,可以自升,离地三四尺。”不过苏轼所记仅仅是令蛋壳飞升,距离发明载人航空器还遥远得很。

也有人认为,中国人十七世纪就成功发明了重于空气的航空器。据民国徐翥先《香山小志》所载,清初吴县巧匠徐正明“闻人谈《山海经》,感及奇肱之故事”,于是苦苦思索,钻研多年,终于制成了一种飞车,“其制如栲栳椅,于轼下有机关,齿牙错合。人坐椅中,以两足击板,上下之机转,风旋疾驰而去。离地可尺余,飞渡港汊不由桥。”徐正明对此仍不满足,嫌它飞得不够高、不够远,他的理想型飞车要能高过楼屋、飞越太湖。但未及实现他便去世,心血也被遗孀斫之为柴,没能流传后世。

以《山海经》为基础的动画片《山海经之再见怪兽》(2022)。

徐正明的故事可靠吗?徐翥先和他的同姓乡贤命运相似,作品未完成就离世,《香山小志》只是稿本,未及订正,难免讹误。查考徐正明故事中嵌套的奇肱国故事,可以发现《山海经》中有关部分只有“奇肱之国在其北。其人一臂三目,有阴有阳,乘文马。有鸟焉,两头,赤黄色,在其旁”数语而已,并未出现任何与飞行发明相关的文字。徐正明即便要研制飞车,也不能是从《山海经》的奇肱国故事中得到灵感。

事实上,是张华《博物志》最先主张奇肱国人“能为飞车,从风远行”。张华素有博物洽闻的美名,《博物志》却也如鲁迅批评“多附会之说”,它的奇肱奇谭有何佐证,概莫能知。即便如此,《玄中记》作者郭璞和《述异记》作者任昉恐怕也是感佩于张华的学术和道德威望,袭用了“能为飞车,从风远行”这八个字,照式照样,原帖转发,与鲁迅所言“晋以后人之造伪书,于记注殊方异物者每云张华,亦如言仙人神境者之好称东方朔”情理相似。

此外,《述异记》更增补“汤时西风吹,奇肱人乘车东至豫州界,后十年而风,复至。使遣归国,去玉门四万里”几句,为“从风远行”多注入了一些细节。这与《今本竹书纪年·殷纪·汤》的“奇肱氏以车至”一句所指,很可能为同一事件;但《今本竹书纪年》并未提及奇肱氏的车是“从风远行”的飞车,《述异记》却把历史事件和《博物志》的奇谭杂说缝合在一起,引导读者生成似是而非的认知。

《古本竹书纪年辑校·今本竹书纪年疏证》,王国维著,国家图书馆出版社,2021年11月。

而徐翥先未审其详,忽视了六朝志怪的背景与传承,想当然地将徐正明故事中的奇肱国故事归在《山海经》,下笔不甚考实。从徐正明到徐翥先,时间已跨越整个清代,即使徐正明果真曾致力于相关发明,当中情节口耳相传,难免变形、夸大,掺杂想象。《香山小志》的飞车文本之上,萦绕着奇肱国故事和徐正明故事的双重疑云。飞车一事的真实度究竟有几分,是需要讨论的。

“所称奇异之物,只觉视等平常耳”

英使马戛尔尼来到中国时,离德·罗齐耶的热气球试飞才不过十年。那次成功引发了欧洲的气球热,许多新制工艺品、日用品的表面,都争相用热气球图案来装饰。马戛尔尼会把这项震撼的前沿科技带到东方,展示给清廷吗?

当时的英国漫画家吉尔雷画有作品《马戛尔尼觐见乾隆》,远景便有一具升空的热气球。当然吉尔雷的画面未必是实录,更可能是一种讽刺的想象,因为在文字记载中,并没有留下马戛尔尼使团为乾隆展示过热气球的证据。

《1793乾隆英使觐见记》,[英]马戛尔尼著,刘半农译,天津人民出版社,2006年5月。

有人说,马戛尔尼本来确实打算展示热气球,只是未能获准,因为乾隆不允许来自西洋的奇奇怪怪的东西高过他的头顶,那会减损他的权威。这大概也是附会,却略有所本,因为根据记载,马戛尔尼带来的礼物中,的确包含许多西方科技产品,包含座钟、地球仪、火枪、铜炮、西瓜炮、望远镜、玻璃灯等。乾隆对此不甚感冒,认为没什么了不起,“所称奇异之物,只觉视等平常耳”,和宫中及北京城中原有的同类物品相比甚至略逊一筹。

中华帝国轻视新科技,这传言随着马戛尔尼的返程而在西方扩散。一个世纪后,凡尔纳在写作《征服者罗比尔》时,这种印象仍延续着。小说中“信天翁号”飞机越过北京,看到它辽阔的疆域和壮丽的建筑,还有上百只各式各样的风筝,仿佛在举行一场空中竖琴音乐会。但当飞行员想缓缓接近这些风筝时,却忽然遭到强烈的抵抗:数百万官民一致认为飞机是超自然的怪物,于是枪炮齐鸣,试图将它击落。

电影改编版《征服者罗比尔》(Robur, luftens erobrer1967)剧照。

“可为国家富强之用者莫如飞船”

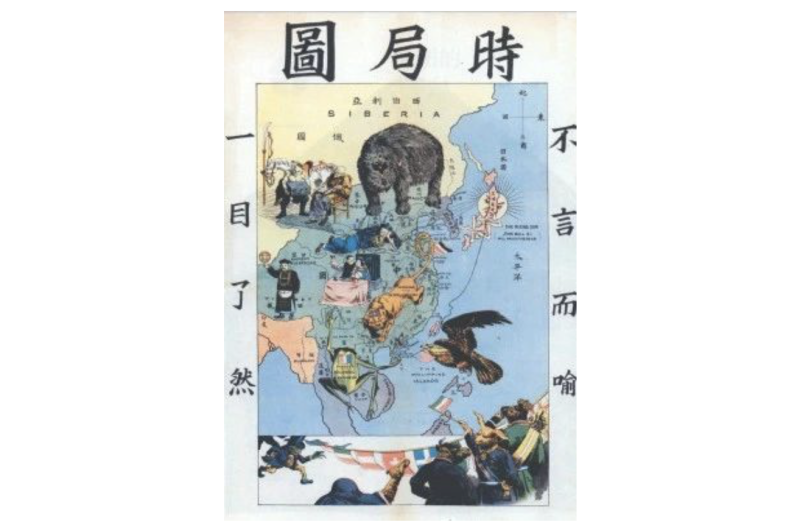

很快,时代巨轮驶到新思潮与新科技瑰丽喷薄的十九世纪末。仿佛是为了破除凡尔纳那种印象,一位华人青年正苦心设计飞艇。谢缵泰,出生在悉尼,少时移居香港。受身为太平天国旧将、三合会大佬的父亲影响,他忧时忧国,更加入兴中会担任骨干。他最为今人所知的作品,是时常被历史课本引用的《时局图》。

近代漫画《时局图》。图源中国社科院历史研究所《近代史资料》1954年第1期。

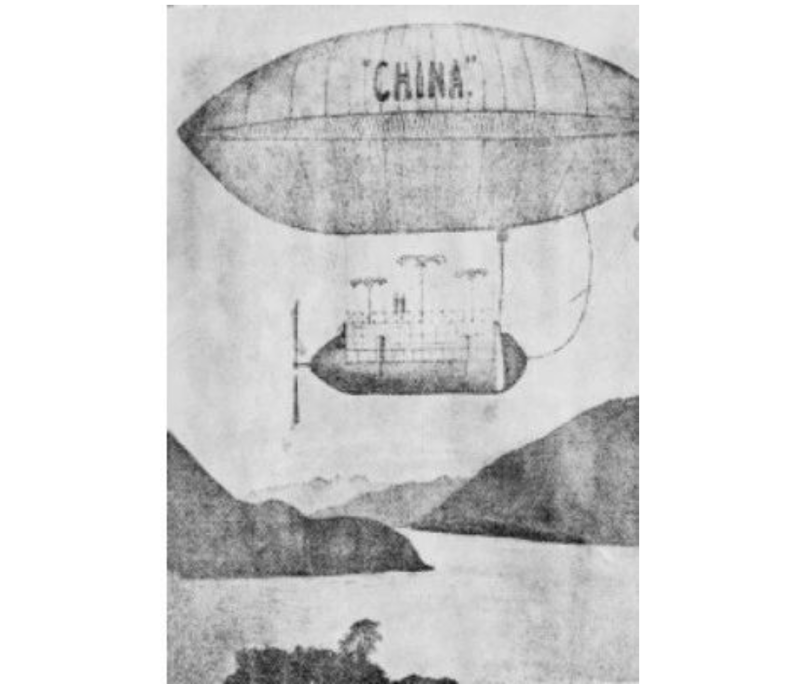

在《时局图》问世前,谢缵泰已着手研究飞艇。飞艇和热气球同属轻于空气的航空器,却比热气球更进一步,是人类第一种可控且可自由改变方向的飞行载具。整个十九世纪,欧洲人都在研发和改进飞艇。1899年,也即《时局图》刊出次年,谢缵泰终于设计出一艘电动飞艇,并命名为“中国号”。可惜由于缺乏制造经费,谢缵泰的设计只能停留在纸面。

代替谢缵泰圆梦的人,是他的开平同乡余焜和。余焜和旅美多年,眼界开阔,认为“世界机器之大用,可为国家富强之用者莫如飞船”。谢缵泰与余焜和身上有许多时代施加的共性:成长于海外,心怀强烈的民族主义;认识到世界潮流后,更相信科技的伟力可以让民族摆脱贫弱,走向富强。不过清政府对余焜和的慷慨陈词冷淡处之,拒绝给予他在中国生产飞艇的专利权。无奈之下,余焜和到美国自筹资金造飞艇。

1910年,余焜和制作并成功试飞了一艘小型飞艇。该艇长约3.7米,宽约1.7米,上悬一只绸布氢气球,外涂黑漆。它是华人制成的第一艘飞艇。不知是不是巧合,同年的《小说月报》卷首也刊登了一幅飞艇插图,带有螺旋桨的艇体漂浮在湖泊上空,巨型气囊上印着英文“CHINA”。这即是谢缵泰当年设计、却未能付诸建造的“中国号”飞艇。

1910年10月的《小说月报》飞艇插图。

广东人冯如同样旅居美国、心怀中国。日俄战争后,他认识到飞机在军事上的重要性,认为“倘得千只飞机分守中国港口,内地可保无虞”。1909年,冯如在美国制造的飞机试飞成功。两年后,他回到中国。

“这便怎处?”

与谢、余、冯同时期的《月球殖民地小说》一般被认为是中国最早的科幻小说。作者荒江钓叟驰骋夸张的想象,构建出乘气球环游世界乃至太空的情节。在他笔下,主人公从南洋出发,四小时就到纽约,气球飞得比今天的飞机还快。《飞翔吧!大清帝国》提到,1904年《月球殖民地小说》连载时,插图将气球画成热气球的样子,然而根据文本理解,荒江钓叟笔下的气球其实是一种设有医务室、实验室、工作室、餐厅、天文观测室和武器库的“巨型空中军舰”。

《飞翔吧!大清帝国》,[日] 武田雅哉著,任钧华译,北京联合出版公司,2013年9月。

这种想象中的高科技气球本已高深莫测,故事末尾更出现一种黑科技的气球,是从月球驶来的航天器。其构造比前述气球还要再“高强得许多,外面的玲珑光彩,并那窗舰的鲜明、体质的巧妙,件件都好的十倍”。一扭机关,便会放出飞桥;顺飞桥走入球内,里面的陈设极贵重、极明亮,里面的人也“另有一种天仙化人的趣味”。这是否很像后来影视作品里对外星文明的常见想象?

二十世纪初,许多中国人希望改变落后的现实。科学以其神奇莫测之力,成为这些志士的信念。这种倾向蔓延至小说界,催生出一批科幻作品。《二十年目睹之怪现状》作者吴趼人另有一部《新石头记》,设想贾宝玉在1901年复活,亲历火车、轮船、潜水艇等科技产物。许指严的短篇《电世界》则深受国家主义思潮影响,它幻想一个世纪后的2010年,帝国大电厂开业,令国家一雪前耻,不但与欧洲各国竞争是“小儿一般见识”,统一亚洲也不在话下,甚至“只要就这电力上用一些工夫,不消五十年,中国稳稳的做全世界主人翁”,令人失笑。这些作品想象新奇,积极探索新的文学类型,文学手法却相当平庸。

《中国科幻文学大系·晚清卷·创作一集:月球殖民地小说》,荒江钓叟著,贾立元点校,重庆大学出版社,2020年8月。

《月球殖民地小说》同样不以文学见长。它操弄类型,将科幻强行嫁接在旧式侠义元素上,堆砌生涩夸张的科学话语,试图以此令中国读者重新思考自己的位置,醒悟到自己其实不是位于世界的中心,进而换成外部视角重新审视中华文明。这部小说也是一个矛盾体,带着强烈的国族意识和被殖民、被瓜分的焦虑:主人公姓龙名孟华(谐音梦华),其妻姓凤,透出的民族主义意味不言自明;但书中人见识到从月亮来的气球时,暗想:“单照这小小月球看起,已文明到这般田地,倘若过了几年,到我们地球上开起殖民的地方,只怕这红、黄、黑、白、棕的五大种人,另要遭一番大劫了。月球尚且这样,若是金、木、水、火、土的五星,和那些天王星、海王星,到处都有人物,到处的文明种类强似我们千倍万倍,甚至加到无算的倍数,渐渐地又和我们交通,这便怎处?”尽管这段独白出自龙孟华的日本友人,却不妨碍中国读者心生共鸣。其中潜藏的焦虑与其说是地球人针对外星文明的,不如说是中国人针对世界列强的——仿佛呼应着谢缵泰那幅《时局图》的题词:“国民知醒宜今醒,莫待土分裂似瓜”。

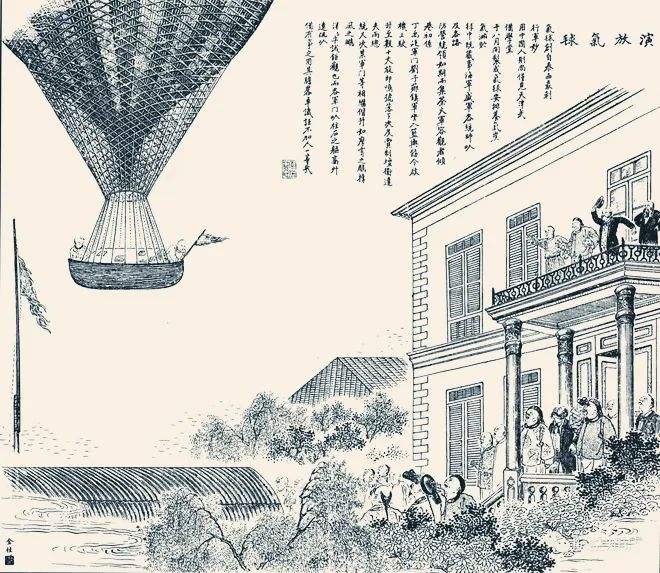

1887年,《武备学堂演放气球》,载清末《点石斋画报》。

《月球殖民地小说》连载同年,蔡元培发表短篇小说《新年梦》,畅想人类的发展目标是各国不再斗争,联手“排驭空气,到星球上殖民”。蔡元培借笔下人物发梦之名义,抒发无法实现的理想,提出飞行科技的归宿是帮助人类去外星殖民;这和《电世界》里的电气大王最终告别地球,乘空气电球去外星探索人类殖民之路异曲同工。然而现实中,无论是谢缵泰、余焜和这样的新派志士,还是荒江钓叟这样的旧式文人,他们都无法假装没有看见,人类飞行之梦已经被新一波科技革命华丽点亮。而这梦的背后,隐现的却是古老文明即将在新世纪被全面碾压的深深焦虑。乾隆对西方科技态度冷淡,他的龙袍投下长长的阴影,终于缠结在谢缵泰、余焜和的心头,还有荒江钓叟的笔尖。“东方的莱特”冯如回国那年,武昌起义爆发,他立即加入革命,为广东当局组织飞机侦察队,预备北伐清廷——《飞翔吧!大清帝国》中有句话正适合引用,以为本文作结:“当这个帝国比别人晚一百年才开始注意到飞翔机械的时候,也已经濒临死境了。”

撰文/张哲

编辑/罗东

校对/贾宁