年终到了,许多背着一把木吉他,去了东北,他受邀参加一场在沈阳老北市举办的跨年音乐会。这位来自南方的青年,在成为北漂的第二十四年,写下“大雁往南飞,而我去往更北的北。”

许多是谷仓乐队的主唱兼吉他手,这支乐队曾以新工人乐团的名字,为打工人歌唱二十年,他们声名远播,走过摇滚乐的黄金时代。

而五年前,这支摇滚乐队,决定为村庄歌唱。他们从城市出发,走进田间地头、古村老巷,为农民义务演唱,为村庄创作歌曲,并把这叫做——“村歌计划”。许多说,乐队希望为一百个村庄创作村歌,目前,这项计划的进度已经过半。

谷仓乐队主唱兼吉他手——许多。受访者供图

从城市到村庄

村歌计划的发起,并非一时脑热。

2017年,许多和乐队伙伴们开了两辆车,到全国乡村巡演,最远的一次,他们从北京一路唱到了广西。“社会发展到了需要城市反哺乡村的时候了,我们看到了越来越多人选择回到或者走向乡村。”这就是谷仓乐队选择出走城市的缘由,他们像极了孩童,疯狂地吸收有关乡村的一切,一个月,就能走过二十余个村庄。

许多和谷仓乐队成员。受访者供图

许多从这场“乡村巡演”中获取创作的激情。他说:“我看到了乡村的活力,村庄渴望被外界看见,并且村民具有强烈的精神需求。”就像进城打工潮时期下的工人一样,村民也想表达,也渴望精神的出口。

“我们基本上会唱乐队的原创曲目,再来就是一些民谣、歌谣。”许多弹着吉他,在村庄搭建的简易舞台上轻轻哼着,台下的村民跟着音乐晃动身体,许多说,“村民对音乐也有感受力的,即便是不识字的老一辈,也能因为声调的高低大小,做出反应,这就是音乐的感染力。”

于是,谷仓乐队决定为村庄唱歌。2018年,村歌计划正式启动,发起人许多和乐队的其他成员走进村庄调研,他们把目光转向了村庄。五年里,谷仓乐队调研了近百个村庄,目前,已经为超过五十个村庄创作和谱写村歌。

2022年,谷仓乐队正式更名,许多说,这寓意是为乡村生产有机的精神食粮。除了主唱兼吉他手许多,还有主唱孙恒,鼓手姜国良,贝斯手艾伦,吉他手薛勤帅,萨克斯演奏者康岩。许多说:“我们聚在一起,就用音乐做表达。”

乐队成员也并不总是在一起的,他们各有分工。比如村庄调研,孙恒上山下乡的时候,许多则多跑几次商演,赚点活动经费。八年前,许多和成员们搬到平谷区,建立起同心音乐公社,院前的农园种满桃树,作为乐队日常活动的场所。

谷仓乐队在平谷创建同心音乐公社,举办歌唱活动。受访者供图

每逢春季,桃花开遍,花瓣在音乐声中飘然,一场粉红色的雨,滋润了漂泊游子的心。许多说,自己喜欢四季的变化,春季的盎然,夏季的炙热,秋季的萧瑟,冬季的静谧。时光在轮回中飞逝,当初这群二十岁出头、唱着反抗现实的大白话的愣头青,转眼间到了不惑的年纪。

“但是用音乐表达这件事,是不变的。”许多和乐队的成员,依旧在用音乐代替表达,以前,他们为工人歌唱,唱工厂流水线上的枯燥,唱物质高速发展背后精神的匮乏,而现在,他们将目光转向乡村,唱村庄的美丽,唱村庄的渴望。

处处是吾乡

“走出这座城,去寻那故乡。”

这是许多在歌曲《吾乡》中写下的词,这些年,他一路向北,朝着心中所持初心前行,而少年郎执拗地走了多年,转头回望时,却问故乡在何处?许多的回答是,“走进乡村,我才发现原来到处是家乡。”

许多在李家村的村歌首唱会上表演。受访者供图

每座村庄都是不同的,却又有相似的地方。“回到乡村,就是恢复人的自然性。”社会发展至此,人们从荒野中走来,划分城市,建设高楼,又从城市出走,向往自然。许多说:“我看到越来越多年轻人回到村庄,做村官、开合作社,他们立足村庄,建设村庄,村庄反馈以自然,这是双向的供养。”

许多的故乡在浙江省海宁市,诗人徐志摩、作家金庸也出生在这里。可能是某次在前人故居时的触动,抑或是文艺滋养了的土地对生活在这里的后人的潜移默化,许多觉得,自己天生就应该是个诗人。事实上,许多也成为了这样的人,他说:“生命本身就是一首诗,音乐也是诗歌的一部分。”

许多(左三)在李家村与村民集体创作村歌。受访者供图

今年上半年,许多收到家乡海宁市的邀请,为其中一座村庄李家村创作村歌。回到熟悉的家乡,南方湿润的空气浸润着许多那已经适应了干燥气候的鼻腔,一股感动随着氧气一起注入胸腔。“回到家乡创作,我有一点紧张,能感受到我的心脏在胸腔跳动。”背着一把木吉他,许多开始了在李家村的调研工作。

在熟悉的乡音下,许多的村庄调研很顺利。上世纪九十年代开始,李家村就踏上了工业发展的道路,村庄几乎家家户户都参与纺织作业,“说得夸张一点,最忙的时候夫妻只能在楼道换班的时候才能见上一面。”

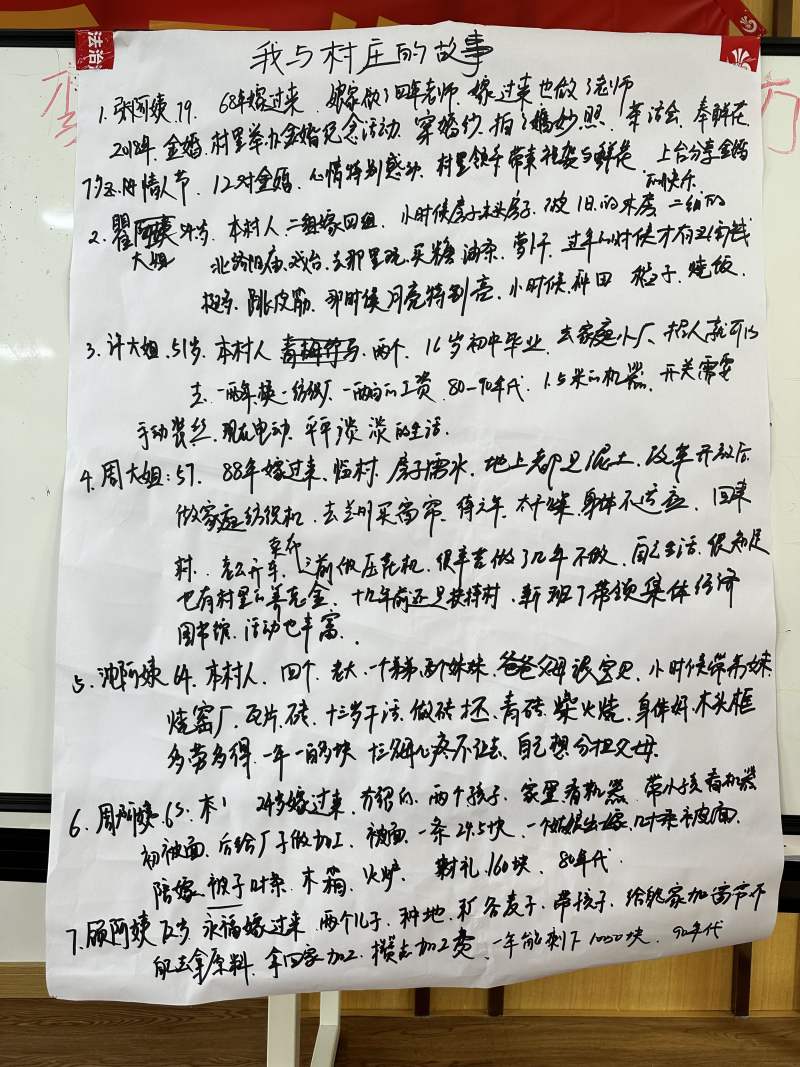

谷仓乐队的村庄调研记录。受访者供图

“织机一响不停忙,飞梭织出幸福路。”从村民口中的故事,许多创作了这首《我从李家河走来》。今年初夏,在这首村歌手抄会上,许多轻轻唱着,悠扬的谱曲,把人拉进南方小村独有的韵味中,回味无穷。

让村民唱独一无二的故事

许多说,没有别人会像他们这样去创作村歌。

“在创作的过程中,我们是作为协作者介入其中的,歌曲的内核和灵魂,都来自村民和村庄本身,村民才是村歌的创作主体。”过去五年,谷仓乐队跑过重庆、贵州、广西、福建、内蒙古等地,他们和村民交流,用音符代替岁月谱写成歌。

这是一场场属于集体的创作。谷仓乐队的步骤是这样的:驻村观察,集体讨论,录音。许多说:“每一次创作都是一次生产,触碰彼此火热且真正的心。”然而,不是谁一上来就能把心打开,给来客看的。在和村民的沟通交流上,谷仓乐队花了很多时间,也用了很多方式。

“一开始,有些村民并不愿意和我们交心,更不知道应该说什么。”许多的方法是,交出自己绝对的真诚,他去村民家做客,和村民一起下地,在深夜喝酒纳凉,总有一个瞬间,故事会化成风,润进来访者的心间。

许多喜欢和村民交流,还是那把木吉他,轻扫琴弦,音符就一个个蹦出来,和着乡音,歌曲就留下来了。谷仓乐队创作的村歌里,有风景,也有经历。在鄂尔多斯的旧庙湾村,他们唱“物厚大美旧庙湾”,在福建的墘头村,他们唱“上山采花好烂漫”,在云南的外普拉村,他们唱“火波诺玛左脚舞,歌儿唱起来”。

歌曲,是高级形态的语言。谷仓乐队在《马海之歌》里写下:“山路弯弯鸟儿鸣,溯溪而上闻歌声。”这是谷仓乐队为广西壮族自治区马海村创作的第一首村歌,村庄以老龄人口为主,一个诗词协会,安放着年岁渐长之人的灵魂和生活智慧。“老人们希望把诗词融进歌曲中,但在这个过程中,我们也观察到不同的群体,会有不同的表达需求。”

许多说,在一些乡村,男尊女卑的现象仍旧存在。在马海村村民集体创作的讨论会上,男性发言的声音往往大过女性,这时候,乐队成员们更像是调节者,他们鼓励女性多表达,在最后的内容取舍中,也采用投票的方式做决定。

“村歌应该是给人以归属感的,表达主人公的思想,链接脚下的土地。”谷仓乐队和村庄的交往,不止于村歌创作结束。在走向乡村的过程中,许多认识了不少人,有大学生村官,有回村创业的青年,有年过六十仍旧尝试新事物、追求新发展的村支书,人与人之间,因为音乐联系在一起。比如福建四坪村,谷仓乐队的村歌创作重新唤起了村庄对地方戏的记忆,随后便有年轻人在村庄创办了地方戏传习所,地方特色的文化被唤醒,焕发新的活力。

当然,记录和讲述,只是村歌最基本的功能,许多说,这些歌,先是唱给村民听,后是唱给大家听的。“我相信,会有越来越多年轻人或者投资者关注到乡村,注意到这里的文化,而走进乡村,为乡村的发展出力。”

摇滚是不断创造并且坚持到底

许多曾是一名摇滚青年。剃过板寸,留过长发,他和所有的摇滚青年一样,把对现实的不满和反抗外化在形象上。现在,他留着一头深黑微卷的中长发,显得蓬松,不羁。这是他留得时间最长,也是最满意的造型。有时候,许多也会使用一些颜色鲜明、花纹复杂的头巾用作造型,“我有时候也会戴帽子,保护一下我不多的发量。”

1999年,许多来到北京,成为北漂中的一员,在这里,他遇到了孙恒、小吴等人,许多说:“身处困境的人,反而更需要强烈的精神满足。”于是他们在工厂和建筑工地上为工人歌唱。在皮村创作、歌唱的日子,许多回想起来恍然如梦,尽管在几次采访中,他都不免要进行一次回忆和梳理,在所有人都以为他已经翻页的时候,他在梦里重读。

“很多人会问我,怎么你现在更柔软了,你是不是对生活妥协了。”许多笑着讲出了朋友向自己提出的问题,他说,现在自己到了不惑的年纪,能试着回答了。“我们只是在走一条音乐与现实更紧密的路,我们依旧拥抱理想,但也面对现实。”

在解构中建构,许多观察世界的路径是不变的。在“打工文学”蓬勃发展的年代,许多和乐队成员改编工友写下的诗歌,创作成歌。他们解构着工厂里的人,把不被看见的打工人形象以鲜活的姿态呈现出来。而现在,城市化进程让人们把更多的目光投向乡村,于是谷仓乐队以新面貌出现了,他们帮助乡村建构主体,同时也在建构和丰富自己。

许多说,创作是一个叫人心花怒放的过程。“去乡村采风和学习,本身就是一种滋养。”四十不惑的许多,依旧很摇滚,他喜欢和青年交流,从年轻人社交方式中去习得一些触及灵魂的东西。“我发现有不少年轻人喜欢去小酒馆坐着聊天、聚会,但是在这个过程中,酒是最不重要的。”

“我依旧在创作,并通过音乐表达,这是不变的。”许多承认自己看世界的目光更加柔和了,他说,岁月赋予了自己更多智慧,足够去思考世界的变化,并产生新的认知。今年年初,谷仓乐队发布新歌《嘿!人间》,许多唱道:“我们无处可逃,只能死磕,爱这人海。”

新京报记者 陈璐

编辑 唐峥 校对 吴兴发