自晚清西学东渐,中国文坛出现了一种新文体:向读者介绍西方思想家和他们的思想。这类文章意在普及,不能太过深奥;但作者选择写作对象,也不会漫不经心,随意抓取,而总有自己的目的:借人说事,用别人的酒杯浇自己的块垒,有时被介绍的主角甚至成了介绍人的“嘴替”,宣说后者不便直言的主张,或为其加油打气——当然,有时传主也可能被看作一个假想敌,是批评的靶子、攻击的对象。但无论如何,要介绍谁、怎么介绍,起决定作用的是文章的作者,而不是传主本人。

1916年下半年,陈独秀在《新青年》第二卷第一号、第三号上连载了一篇文章,题为《当代二大科学家之思想》。陈氏一生发表过许多震撼人心的文字,这篇文章难以厕身其间,实际上也很少引起关注。不过,它对我们了解那时新文化人怎样理解“五四”两大口号之一的“赛先生”,以及陈氏呼吁的“吾人最后之自觉”(尤其是“伦理的觉悟”),都不无帮助。

陈独秀画像。(制图:高俊夫)

“综合诸学之预言”与观念的跃迁

文章一开始就借助19世纪英国历史学家卡莱尔的英雄崇拜论,指出其所谓“英雄”涵盖“众流”,而独“不及科学家”。这有两个原因,一是卡莱尔所处的时代(19世纪上半期)还未脱离“十八世纪破坏精神”,所以未能注意“科学的精密之建设”,“世人心目中所拟英雄之标准”与后世不同;二是当时的科学“趋重局部”探索和“归纳”法的运用,不能像“综合的演绎的学说”那样激励人心,影响有限。其言下之意是,20世纪已与19世纪大不相同:一方面,时代的要求变了,科学家的地位愈显重要;另一方面,随着各门科学研究的进展,“综合诸学之预言的大思想家”也“势将应时而出”。

托马斯·卡莱尔(Thomas Carlyle,1795—1881),英国19世纪文坛巨擘,政治思想家、历史学家、文学家。著有《席勒传》《法国大革命》等。其中,《论英雄、英雄崇拜和历史上的英雄业绩》结集了卡莱尔在1840年所作的六次讲演,论述了神明英雄、先知英雄、诗人英雄、教士英雄、文人英雄、帝王英雄等六种不同类型共11位英雄人物,在欧美影响甚广。

这段话有两点值得关注。首先,陈独秀将18世纪启蒙时期的精神总结为“破坏”的,将科学放在“建设”一端。由是,18、19世纪成为两个性质相异的时代,和通常把二者看作一个连续体、把科学看作启蒙理性产物的认知形成了反差。而在二者之中,彼时陈独秀所钟情的显然不是“破坏”,而是“建设”,这也是他为“科学”赋予的第一个含义。

其次,在陈独秀眼中,科学的魅力不表现为“局部与归纳”,而是“综合”与“演绎”。换言之,他对科学的认知并不着眼于对具体现象的钻研(可资比较的是,在同一时期胡适、任鸿隽等人对科学方法的介绍中,“归纳”被赋予了最核心的地位),而是寄望于从中衍生出来的可以应用于社会与人生的“思想”。事实上,论及科学在新时代何以重要时,他举出的理由是:“社会组织,日益复杂。人生真相,日渐明了。”社会与人生才是他真正关注的对象,科学只是通向这些目的地的中转站。

这也意味着,陈独秀相信存在一种“综合”的、具有“预言”能力的真理,可供我们通过“演绎”方法推导出社会和人生问题的正确答案——这种真理来自于科学探索,保证了它的正确性;但它并不是从日常的、平凡的科学研究中平行挪移而来——那只能是一堆真理的“碎片”,而是从那里经过了一次观念跃迁,由此,许多碎片化的行动指南被熔铸成为一个统一的运动纲领,保证了它可以直接与社会、人生发生交涉。我们从这一主张不难看出,当有一天面对“问题”与“主义”的单选题时,陈独秀会做何选择。

梅奇尼科夫:个人主义与博爱利他的纠结

陈独秀在文中介绍了两位20世纪的科学家,一位是细菌学、生物学家埃黎耶·埃黎赫·梅奇尼科夫(Elie Metchnikoff,陈氏译为梅特尼廓甫),1908年诺贝尔生理学医学奖得主;一位是化学家弗里德里希·奥斯特瓦尔德(Friedrich Wilhelm Ostwald,陈氏译为阿斯特瓦尔特),1909年诺贝尔化学奖得主。他们的共同特点是,不仅在本专业内取得了卓越的成就,也都在道德和社会问题上有所主张。比如,梅奇尼科夫拥护个人主义,奥斯特瓦尔德则将晚年精力完全投入哲学研究。事实上,按照陈独秀的一段引文,将20世纪看作“综合诸学”的时代,正来自于奥氏的论断:“所谓文明者,专门研究之时代,与夫全体综合之时代,互更递进。前世纪乃专门研究时代也,今世纪乃全体综合时代也。”

陈文以两位传主为界,分作两部分,每部分的结构相同:先是简介传主生平略历,接着是其学术思想。不过,仔细分辨,这两部分的叙述风格还是存有细微差异。

对梅奇尼科夫思想的介绍被分作两个小节:“长生说”介绍梅氏在生物学和医学方面的贡献,特别是他对白血球的研究和对微生物与疾病关系的发现;“道德意见”一节介绍梅氏的伦理与社会主张。简单地说,他认为人类文明的进步全是为了“个人之完全发展”,“博爱利他”只是一时性的道德,而“非绝对不可离之真理”。鉴于这一说法听起来有些惊世骇俗,陈独秀特意强调说,梅氏“专主张个人主义,而生平行事,绝非绝对利己之人,虽不以博爱利他为究竟义,而所行多博爱利他之事”,甚至冒着牺牲性命的危险到中国东北考察鼠疫,其“个人精神”堪称“伟大”。

埃黎耶·埃黎赫·梅奇尼科夫(1845年5月16日-1916年7月16日),出生于乌克兰,是一位俄国微生物学家与免疫学家,免疫系统研究的先驱者之一。1908年因为胞噬作用的研究,而得到诺贝尔生理学或医学奖。梅奇尼科夫也因为发现乳酸菌对人体的益处,被人们称为“乳酸菌之父”。

这番叙述将梅奇尼科夫的科学观念和哲学观念置放在两个平行空间,至少我们很难从中发现,梅氏的个人主义立场与其医学理论在逻辑上存在什么因果关系。但这也不等于他的道德和科学实践就是楚河汉界,互不相通。事实上,陈独秀的论述将梅氏的“道德意见”分成了“主张”和“行事”两面,从而将问题转化成了三元结构:科学理论、道德主张和生平行事各占一边。那时的陈独秀也是个人主义者,面对梅氏的伦理主张与行动的表面“矛盾”,他似乎只需从理论上辨清个人主义的真正内涵即可。但他并未这样做,而是给出了以下理由:“其实梅氏乃笃行者而非幻想者,乃科学家而非哲学家。”他的意思似乎是,梅氏之“笃行”博爱,全因他是一个“科学家”而非“哲学家”,其特长是实行,而不是通过“幻想”构建一套严密的思想体系(这其实多少意味着,梅氏的理论表述是有缺陷的)——在行动的意义上,科学对道德的影响是实实在在的。

陈独秀强调,梅奇尼科夫“重惜生命,乃了解人生存顺殁宁之真正价值”。“存顺殁宁”四字来自北宋张载的《西铭》:“存,吾顺事;没,吾宁也”。他将理学家追求的这种高明的人生态度,与梅氏的专业联系起来(他将梅氏的医学理论命名为“长生说”,正是要突出“生命”二字在其观念中的重要性),既是要为梅氏辩护,也拉近了科学与中国读者的距离(相对于科学,他们更熟悉“存顺殁宁”);同时,考虑到对理学家来说,这也往往是可望而不可即的境界,因此这番话似乎暗示,只有科学才能“真正”使人对传统道德的“价值”产生“了解”。于是,科学不但并非道德的对立面,反而为之奠定了更牢靠的基础。

奥斯特瓦尔德:“精力法则”与历史的进化

梅奇尼科夫的道德贡献主要体现在实践方面,并未在理论上把它与科学融贯为一,而真正令陈独秀心仪的道德观是建立在科学基础上的,二者具有更加紧密的逻辑关联。在这方面为陈独秀的构想提供了范例的是奥斯特瓦尔德:如果说梅奇尼科夫主要是一个“科学家而非哲学家”的话,奥斯特瓦尔德就既是科学家,也是哲学家。他的思想真正地将这两个领域连贯了起来。

陈氏用了三个小节来介绍奥氏的思想,分别取名为“幸福公式”“精力法则”和“效率论”。“幸福公式”介绍了奥斯特瓦尔德制定的两条衡量人生幸福的计算式,大意是:人生的幸福依赖于奋斗,幸福的大小可以根据一个人“奋发之精力”为衡量;付出的“精力”愈多,所得的幸福愈大。隐居逃世,虽可“节精力,避痛苦”,但所得只是“田舍的幸福”,与奋斗的人生所获得之“英雄的幸福”都是幸福,但“容量”却不同。“精力法则”是奥氏学说的核心,一共有两条,第一法则是“精力常存说”,即是能量(陈氏称之为“精力”)转化与守恒定律;第二法则是“精力低行说”,即一切能量都从高处向低处流动,因此要利用能量,就必须使其保持在“水平”之上。“效率”用以衡量能量利用(“所受精力”)与产出(“所生精力”)的比率:能耗越小,产出的能量越多,效率也就越高。这即是“机械”的作用。

弗里德里希·奥斯特瓦尔德(1853年9月2日-1932年4月4日),出生于拉脱维亚的德国籍物理化学家。是物理化学的创始人之一。1909年因其在催化剂的作用、化学平衡、化学反应速率方面的研究的突出贡献,被授予诺贝尔化学奖。

这三部分都以 “精力”二字贯穿,无疑表明它在奥斯特瓦尔德思想中的“主脑”地位。精力首先是一个描述自然的概念,两条“精力法则”也都是物质性的。但在论述第二法则时,陈独秀巧妙地将之延伸到社会领域:“宇宙者,精力大流之总和也。人间文野之差,乃以酌此大流之浅深为标准耳。”文明是人利用“宇宙间自然常存之精力”的过程,具体的表现是发明机械,使人突破并扩展“身体精力”。因此,它似乎首先是一个自然科学和技术发展的指标。不过,陈独秀紧接着笔锋一转,在不经意间改变了论述方向:“今日之世界,非文明的行动,尚有多事。如国际战争及社会中各阶级之冲突,此皆作为无益。精力低行之量,尚属广大。”这样,“精力”就顺势从描述“物质文明”的概念转变成了描述“精神文明”的概念。

从科学转向哲学领域的关键在于“精力第二法则”。事实上,第一法则和第二法则被陈独秀看作19世纪和20世纪文明的分野:19世纪是“纯粹科学时代,盛行宇宙机械之说,乃以第一法则为哲学之根基”;20世纪则是“哲理的科学时代”,以第二法则为根基,以“说明生命及社会之现象”。根据陈氏信仰的历史进化论,这意味着第二法则比第一法则更为“优胜”。

在陈氏看来,进化论本身也是由第二法则保障的。如果仅仅根据第一法则,“万物皆成于原子”,而原子“永久存在”,皆“于一定之时间,以一定之速度,向一定之方向而进行”,则如果其行动方向逆转,完全有可能倒因为果,使历史和时间倒转——从逻辑上,这一推论并不违背机械论,也是物理学所能“容许”者,但在事实上,无论“自然界”还是“人事”领域皆必不可能。因此,正是第二法则保证了世界的运动具有稳定的方向——我们从中获得的启发,当然是应该努力向前,“时时创造,时时进化”。

这些主张显然很难被看作单纯的科学或哲学。在奥斯特瓦尔德那里,这两种属性是混杂在一起的。不过,他对“精力”的倚重也意味着,他的哲学主张是奠立在其科学观点之上的,二者具有一种因果关系,而这显然更贴近于陈独秀心中的“综合学说”。

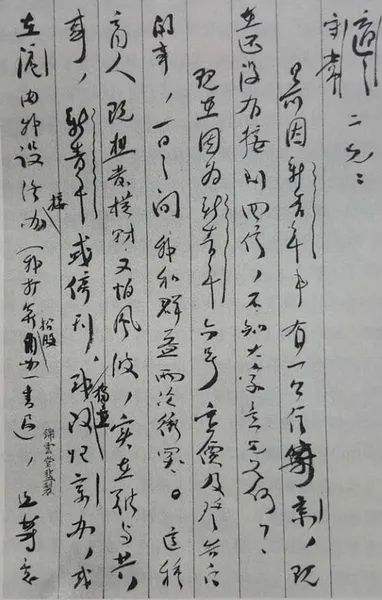

陈独秀在上海为商量《新青年》事宜致胡适、李大钊的信。

道德科学化,并且科学道德化

陈独秀介绍这两位科学家,主要是想为其道德信仰寻找一个科学根基。也就是说,道德要被科学化。但我想指出,它同时也造成了道德与科学界限的混淆。流动是双边的,不仅是“精力”这样的词汇从自然科学中流向了社会领域,界定道德的语汇也可以用于解说自然。陈独秀认为,“效率”的实质是“善之权衡”:“例如评判豆或麦之善恶,可比量一亚克之产额多寡而知之;由若发电机,其不能利用精力至百分之九五者,则谓之恶发电机矣。”当然,我们可以把这里使用的善恶二字理解为比喻性的:效率高就等于“善”,否则就被视作“恶”。但对陈独秀来说,效率的高下确实就是(而非等同于)一个道德问题。这从下面的论证可以看出:机械利用一定的能量,以产出新的能量,好比货币汇兑,“由甲地汇至乙地,其损失之部分,乃为汇费而非货币之自身。汇兑机关之美恶,非乙汇费损失之多寡决之乎?”陈独秀说:这就是“效率高低”,可以用来“判定道德上善恶”的一项证据。

科学对道德进步的另一大影响是解放劳力,以使人过上一种更为人道的生活。在古希腊,即使是亚里士多德也认为奴隶制是不可废弃的,因为奴隶制是那个时代的“经济基础”,“诸大思想家之得以委身学问也,皆奴隶制度之赐”。然而随着技术发展,效率提升,奴隶已经变得毫无必要。科学为伦理的进步带来了可能,否则,人将永远“固守愚昧劣等之生活状态以终”,有何伦理道德可言?“古之人胼手胝足,挥汗如雨;今之人劳力极微,惟聚精凝神,安坐以操配电盘与推进机而已。使人间之劳动,不同于牛马,科学之功用,自伦理上观之,亦自伟大。”

《青年杂志》创刊号与发刊词。

细看这两个例子,我们可以发现,它们指向的并不是(或不只是)道德的科学化,而是科学的道德化:科学的功用被用道德的尺度衡量和理解。由此,在“科学至上”的旗号下,隐藏了一个相反的趋势:如果“效率”可以被归结为善恶,那么宇宙间的真正决定因素就不是自然,而是人,因为善恶是从人的角度所做的判断。陈独秀指出,20世纪思想的一个重要特征就是“肯定人间意志之自由”,而它的对立面是机械论的宇宙观。在更深层的意义上,这番话呼应了20世纪中国思想的一个重要预设(出于社会进化论的影响):自然秩序是不合理的,只有人为干预才能使其变得合理。在这一假设的驱动下,陈氏在文中专门驳斥了“人工机械”不如“天然机械”的“谬见”,指出人力“巧夺天工”已是事实,将来只能是在这个方向上继长增高,“日进未已”。

因此,当科学的法则跃迁为道德的律令,得到强化的并不只是科学的权威——在这个显眼的表象之下真正发挥力量的,是人的意志,而“道德”是二者之间的转辙器。就此而言,我们或者可以说,陈独秀这篇不起眼的文章,于不经意间透露了20世纪中国思想的一个大秘密。

作者/王东杰

编辑/李永博

校对/王心