多年以后,刘源仍能清晰地记起,自己协调一名15岁男孩捐献器官的场景。

多年以后,刘源仍能清晰地记起,自己协调一名15岁男孩捐献器官的场景。

因为脑胶质瘤,男孩做了几次手术,效果都不理想,已经出现脑死亡。去见家属之前,刘源内心很忐忑,应该怎么劝说,门是开着还是关着,发生冲突怎么逃跑,他都想了一遍。

但当孩子父亲站在自己面前时,刘源还是开不了口,只听着这位父亲回忆男孩和家人的感情,还有考卷上的一个个好成绩。到了饭点,两人来到一家涮肉馆,要了一瓶二锅头。

几杯酒下肚,孩子父亲红了眼眶。

“我知道你要说什么,我不反对。孩子得这个病没办法,我们都努力了。”父亲最终做出决定,男孩捐出心脏、肝脏、肾脏、肺脏和角膜,挽救了5个人的生命,还让盲人重获光明。

作为北京佑安医院的一名器官捐献协调员,死亡,是刘源绕不过去的话题。

他每日奔走各地,寻找发现潜在的器官捐献者、向家属宣讲器官捐献政策。在即将失去亲人、陷于悲痛中的家庭面前,他一开口,迎来的可能是质疑、冷眼和咒骂。

但人们的观念在不断变化。以前,刘源的成功率不高,现在,10次协调能成功5次。工作六年来,他已成功协调310余例器官捐献,自己也已签署了器官捐献志愿书。

今年是我国器官捐献工作开展十周年。全国累计器官捐献志愿登记已达251万人,完成公民逝世后器官捐献3万余人。但据统计,每年因终末期器官衰竭而等待移植的患者约有30万人,缺口依然很大。

这让刘源对这份工作的信念更加坚定。

“挽救了需要器官的病人,虽然我不认识,但是有意义。”

器官获取手术。受访者供图

器官获取手术。受访者供图

寻找潜在的器官捐献者

10月30日17时06分,首都医科大学附属北京佑安医院。

一台耗时一个半小时的器官获取手术刚刚结束。根据此前电脑系统的匹配结果,取出来的两个肾脏和一个肝脏,将分别被移植到三位患者体内。

从手术室里走出来的,除了医生,还有器官捐献协调员刘源。他并不知道哪三个患者的生命将因此“重启”,但他熟悉手术台上呼吸停止的人,还有面前流着眼泪的家属。

2014年以前,刘源还是一名肝胆外科医生。

他见过很多重症病人眼巴巴等着器官移植来救命,但最终也盼不来一个机会,“没有器官,有再好的医术(医生)也无能为力、无济于事。”

那年11月,刘源放下拿了11年的手术刀,成为北京佑安医院的一名器官捐献协调员。这算是一个新兴职业,其中一个重要职责就是发现潜在的器官捐献者。

但寻找器官的路并不好走。从2015年1月1日开始,公民自愿捐献是唯一的合法来源,但老百姓几乎没听说过,甚至很多医护人员也不理解。

“病人到这种状态,家属往往很悲痛,谁还和他们去谈论这种事情,多一事不如少一事。”为避免医患之间产生矛盾,医生往往也很抵触。

刘源决定先让医护人员改变观念,让他们参与进来。法规对器官捐献者的要求是:达到脑死亡状态或者临终状态,但器官功能还相对完好。

这种病人往往在各个医院的重症监护室里。

成为器官捐献协调员的第一天,刘源就跑了多个医院,通过同学和朋友介绍,认识了重症监护室的医生和主任。他这样告诉医护人员,和家属提器官捐献时不要不好意思或难为情,而是站在家属的角度,抱着来帮助家属的心理。

重症监护室里,有的病人已病情危重难以治愈。患者家属处于两难的境地,还要承受着经济和心理上的双重折磨,继续治疗下去,看不到希望;可若是直接选择放弃,既不人道、亲情上又难以割舍。

“现在,器官捐献为危重病人增加了一个选择,对病人来说是一种生命的升华和延续,对社会来说是有意义、有大爱精神的,也能挽救更多病人的生命。”刘源说。

通过医生提供一些潜在的案例,做一些前期沟通的铺垫。如果家属不排斥,刘源和团队其他成员会再去跟家属做进一步的沟通。这样一来,家属有一定的心理准备,协调成功率也会高一些。

“坐外面的位置,方便跑”

“器官捐献是自愿的,我来的目的只是和您讲清楚器官捐献的政策和流程、您的权利和义务。最后同意也好,不同意也罢,是由您全家做出的理性决定,我们是尊重的。”

六年来,每次见到病人家属,刘源都会重复这段话。而和家属的沟通,也是整个器官捐献协调过程中最中心、最重要的环节。

“做这份工作很考验沟通能力,也需要一定的社会经验和体验。”刘源接触的家属来自各行各业,有大城市里学历高、收入高的精英,也有来自偏远山村的农民,“和不同的人有不同的沟通方式,要与对方找到一个心理上的共同话题和目的。”

刘源办公室里心理学、沟通相关的书籍。受访者供图

刘源办公室里心理学、沟通相关的书籍。受访者供图

刘源办公室的书柜上摆满了沟通、心理学相关的书籍,他常常要翻一翻。

在他看来,和家属的第一次见面至关重要,“如果初次沟通不成功的话,可能就没有再次沟通的机会了。”为了能赢得家属的信任,交流过程中,刘源要时刻注意自己的谈吐和举止,“衣着要整洁得体,不论是语言还是非语言方面的表达,都要注意营造亲近感。”

他还记得自己接手的第一个潜在案例。那还是2014年,一个单亲家庭的15岁小男孩,因为脑胶质瘤做了好几次手术,但效果不理想,孩子已经出现脑死亡。

去见家属之前,刘源内心很不安。他不知道小男孩的家属是什么样的心理状态,也不知道自己会被问到什么样的问题。

当时,全国还没有统一的捐献流程和法治框架,刘源是摸着石头过河。他怕出现意外情况,家属坐哪里,自己坐哪里,门是开着还是关着,发生冲突的时候怎么撤离,怎么逃跑,他都在脑子里想了一遍。

“我想着要坐外面的位置、靠门的地方,这样万一起冲突,方便跑。”刘源说。

经历打击、濒临崩溃的人往往很难相信科学的判断,更有家属会对刘源恶言相向。每天都和眼泪、抱怨、失望、咒骂等等负面情绪打交道,这难免会让人感到压抑。

“负面情绪全灌到我们耳朵里了,但我们的正面情绪输送不到他们的脑子里。”这些困难考验着器官捐献协调员对挫折的抵抗力。

工作淘汰率也很高,很多人做半年或一年就干不下去了。刘源咬牙坚持下来了,他会给自己一些心理暗示,“不能敏感,要想得开,左耳朵进右耳朵出。”

实在不行,他就邀同事喝顿酒,饭桌上互相吐吐槽,发泄一下。但最能支撑他的,是他对这份工作的信念,“去挽救那些需要器官的病人。”

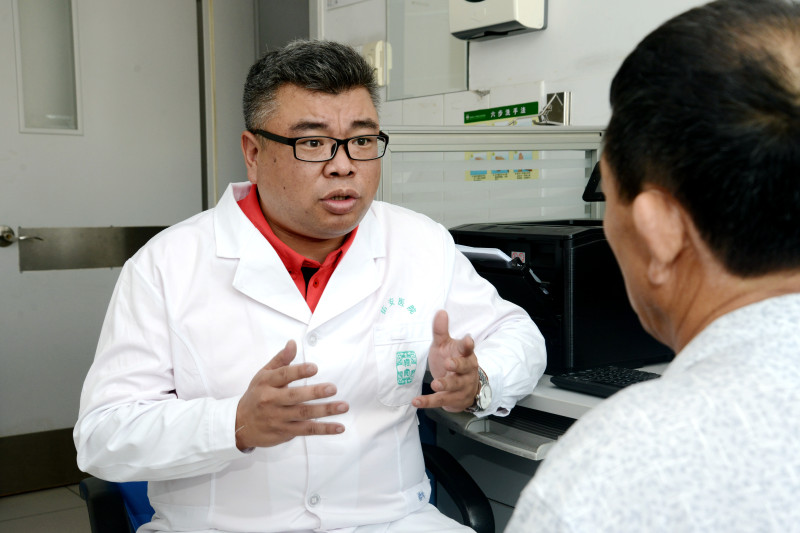

刘源在和家属沟通。受访者供图

刘源在和家属沟通。受访者供图

“印象深刻的都是那些失败案例”

“成功的案例都很相似,让我印象深刻的都是那些失败案例。有各种各样的原因,可能是我们的原因,可能是家属的,也可能是病人本身的。”

相比起成功,刘源遇到的失败太多了。

他曾连夜赶去郊区的一个小村子,到达时已经是晚上十点。偏远的村庄里一盏灯都没有,几个高大魁梧的病人家属出现在他面前,把他请进屋。刘源战战兢兢地和家属聊了数小时,也没能劝服对方。

有的器官捐献因为捐献者病情的好转而中止。

为了全力挽救器官,捐献者被转到北京佑安医院后,医生会进行不计成本的治疗,“每年都有一到两个病人因此有了好转的迹象,不再符合器官捐献的要求。”这样的“失败案例”让刘源很有成就感,“虽然没有捐成,但是救了一个人。”

但有时候,捐献者病情的突然恶化也让刘源措手不及。

他遇到过一位来北京打工、因意外而重度脑损伤的小伙子,病人家属是宁夏的农民。刘源和他们艰难沟通两个星期,“说话都听不懂,方言很重。”终于,父母全部同意,刘源刚刚松了一口气,重症监护室就来了电话,“病人不行了。”

这是一份要和时间赛跑的职业。有时候,明知介入的时机不合适、不合理,他还是要硬着头皮去创造机会,“如果等家属平静下来再去提的话,病人可能失去了捐献的价值,器官功能衰竭了或者去世了。”

曾经,身强力壮的年轻人突然遭遇车祸而脑死亡,一个原本幸福的家庭猝不及防地被悲痛淹没。刘源先是安抚,最后问出了口。

意料之中的,家属情绪很激动、也很不理解,“我们都这样了你还跟我们提这个干嘛啊?我们还想治疗呢,你提这个是不是不想给我们好好治了?”

“一个很重要的原则就是,器官捐献不能影响病人的治疗,病人的去世和器官捐献是没有直接关系的。”面对家属的误解,刘源会耐心地解释。

他也不断地反省自己,在这些失败的案例中摸索着经验,“我再努力一点,再注意一下细节,再表达清楚、明确、清晰、肯定一些,再多去见两次面,可能就会成功。”

器官捐献协调员刘源。受访者供图

器官捐献协调员刘源。受访者供图

生命的价值

刘源有一个书包,里面备好了他平日吃的药、一次性的牙刷、水杯等,“随时来电话,随时有潜在案例,随时提起包就走。”

这份工作没有固定的时间,刘源每天总是电话不断。曾经很喜欢打乒乓球的他也已告别球拍多年,他笑笑说,“我们这一行很难发展什么爱好。”

他最轻松的时刻,就是夜里十二点,妻子、两个儿子都睡着了,他喜欢躺在沙发上看会儿电视。奔波辗转的人,最享受静谧夜里、小家庭的安宁和幸福。

“当你体验了那么多家庭的悲欢离合之后,你就会对你的家庭格外珍惜。”刘源遇到过的最小的器官捐献者只有7岁。在和孩子父母沟通时,刘源不住地流眼泪,“我也有俩儿子。有了孩子后就觉得,孩子真的不能出事,我们做父母的承受不起。”

器官捐献协调员刘源。受访者供图

器官捐献协调员刘源。受访者供图

如今,刘源已是不惑之年,他也经历过生离死别的痛苦。2016年,他的奶奶去世;去年,他的表哥去世。在和病人家属沟通时,刘源更是能感同身受。

个人生命的逝去是整个家庭的痛苦,可能整个家的命运都会因此改变。这份工作做久了,年轻气盛时的小脾气,跟家人较劲、任性的小毛病,全都没了。他越来越体会到,一个人的生命不是自己的,而是一个家庭的。

“把家庭照顾好了,保护好自己的健康,只要为家庭、为社会做了贡献,真到死亡那天,才能不留遗憾。”

见惯了生死的刘源觉得,死亡是一种自然规律和轮回,他更在意的是,死得有没有价值和意义。而在做这份工作之初,刘源也签署了器官捐献志愿书。

像刘源一样主动登记、愿意在死后捐出器官的人也开始变多。

这几年,刘源明显感觉到了人们思想观念的变化,尤其是在北京,“人们开始接受这个事情了,尤其是年轻人,情况比之前好多了。”

以前,刘源的成功率不高,10个里能有两三个成功案例,现在,10次协调里能成功5次。

11月初,在北京佑安医院东侧的那间器官捐献管理办公室,又有病人家属推开门,和刘源面对面坐下来。刘源耐心听着家属讲述自己的顾虑,他和他的团队,以及全国各地像他一样的器官捐献协调员,正在为填上中国器官移植需求缺口而努力。

他们是死与生之间的中介,是生命的摆渡人。

新京报见习记者 彭冲

编辑 左燕燕

校对 吴兴发