《钱锺书的学术人生》,王水照著,中华书局2020年11月版

作者|王水照

摘编|沈书枝

钱先生的著述大都采取我国传统著作体裁,如诗话(《谈艺录》)、选本(《宋诗选注》)、札记(《管锥编》)等,他的几篇论文(从《旧文四篇》到《七缀集》),也与目前流行的学院派论文风格迥异,因而在钱锺书研究中发生了一个重要争论: 即有没有“体系”,甚至有没有“思想”?这一争论至今仍在时断时续地进行。

《管锥编》,钱锺书著,生活·读书·新知三联书店2019年版

一、钱先生到底有无“理论体系”?

从钱先生早年学术发轫时期来看,他对西方哲学、心理学兴趣很浓,也开始写作《中国文学小史》等通论性著作,不乏体系性、宏观性的见解。1984年在修改《中国诗与中国画》一文时,他增加了一段话,提出所谓“狐狸与刺猬”的讨论。他说:“古希腊人说:‘狐狸多才多艺,刺猬只会一件看家本领。’当代一位思想史家把天才分为两个类型,莎士比亚、歌德、巴尔扎克属于狐狸型,但丁、易卜生、陀思妥耶夫斯基等属于刺猬型,而托尔斯泰是天生的狐狸,却一心要作刺猬。”(《七缀集》,上海古籍出版社,1985年)

《七缀集》,钱锺书著,生活·读书·新知三联书店2019年版

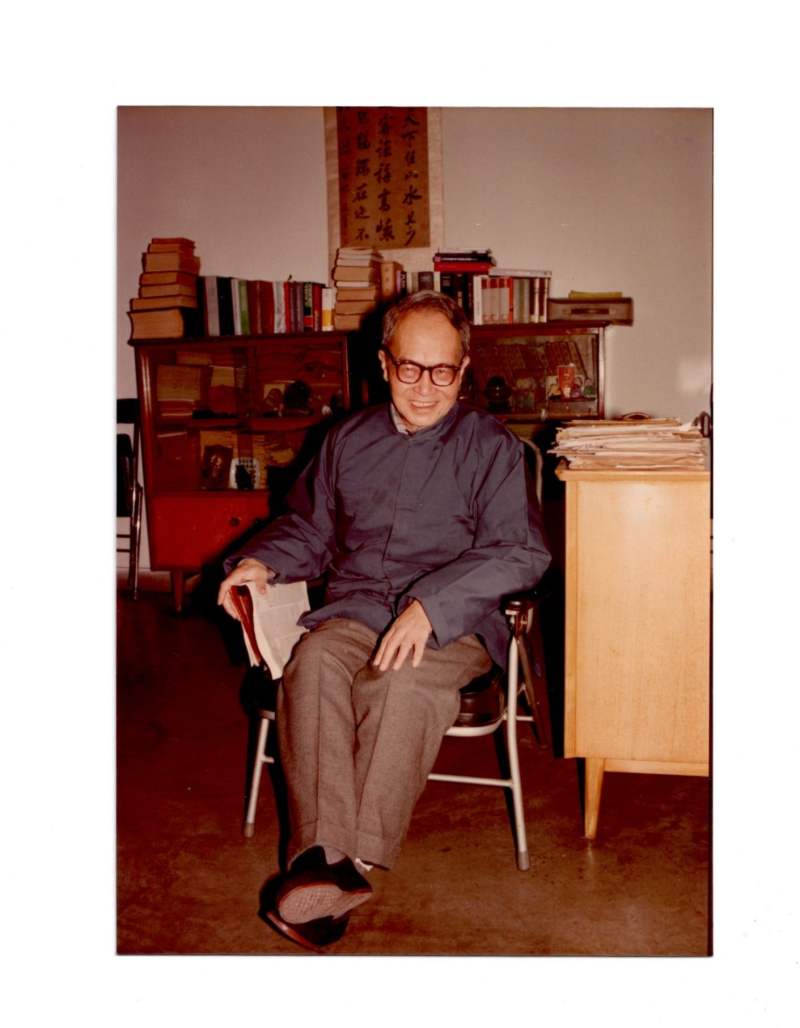

文中所说“古希腊人”乃指阿克洛克思,他的这句话另译为:“狐狸多知,而刺猬有一大知。”“当代一位思想史家”是指英国人柏林(I.Berlin),与钱先生年龄相仿,他关于“狐狸与刺猬”的发挥,见于1951年出版的《刺猬与狐狸》一书。这里“狐狸”的“多知”,即谓无所不知,而又眼光精微;“刺猬”的“一大知”,殆谓有体系,有总体把握。钱先生此处借以助证苏轼之企慕司空图、白居易之向往李商隐,即所谓“嗜好的矛盾律”,能欣赏异量之美,因对“狐狸”“刺猬”两种类型采取兼容并包的立场,不加轩轾。而在1978年修改《读〈拉奥孔〉》时,也增加一节文字:“不妨回顾一下思想史罢。许多严密周全的哲学系统经不起历史的推排消蚀,在整体上都已垮塌了,但是它们的一些个别见解还为后世所采取而流传……往往整个理论体系剩下来的有价值的东西只是一些片断思想。脱离了系统的片断思想和未及构成系统的片断思想,彼此同样是零碎的。所以,眼里只有长篇大论,瞧不起片言只语,那是一种粗浅甚至庸俗的看法——假使不是懒惰疏忽的借口。”这里对体系崇拜论的批判和颠覆,读来令人惊悚,当然他同时提醒人们说“自发的简单见解正是自觉的周密理论的根本”,并不绝对地排斥“自觉的周密理论”(《旧文四篇》,上海古籍出版社,1979年)。 钱锺书先生在家中,[日]内山精也 摄

钱锺书先生在家中,[日]内山精也 摄

这两段在修改旧作时特意增写的文字,似乎对以后钱氏有无体系的“争论”,预先准备了回答。20世纪80年代,在学界“争论”发生之后,钱先生在私人场合也直接发表过意见。他在1987年10月14日致友人信中说:我不提出“体系”,因为我认为“体系”的构成未必由于认识真理的周全,而往往出于追求势力或影响的欲望的强烈。标榜了“体系”,就可以成立宗派,为懒于独立思考的人提供了依门傍户的方便。……马克思说:“我不是马克思主义者。”马克·吐温说:“耶稣基督如活在今天,他肯定不是基督教徒。”都包含这个道理。此从师门宗派传授、流弊丛生的角度来揭示“体系”之异化。李慎之先生在2003年2月10日的一封信中提到:“钱先生曾对我说过,自己不是‘一个成体系的思想家’,我曾对以‘你的各个观点之间,自有逻辑沟通’。”李先生希望能把钱先生著作中表现有关中国前途在现代化、全球化、民主化三方面的思想材料“钩稽”出来,表达出从钱著中寻找一以贯之思想的愿望。(以上两信,均见《财经》杂志2006年第18期。)

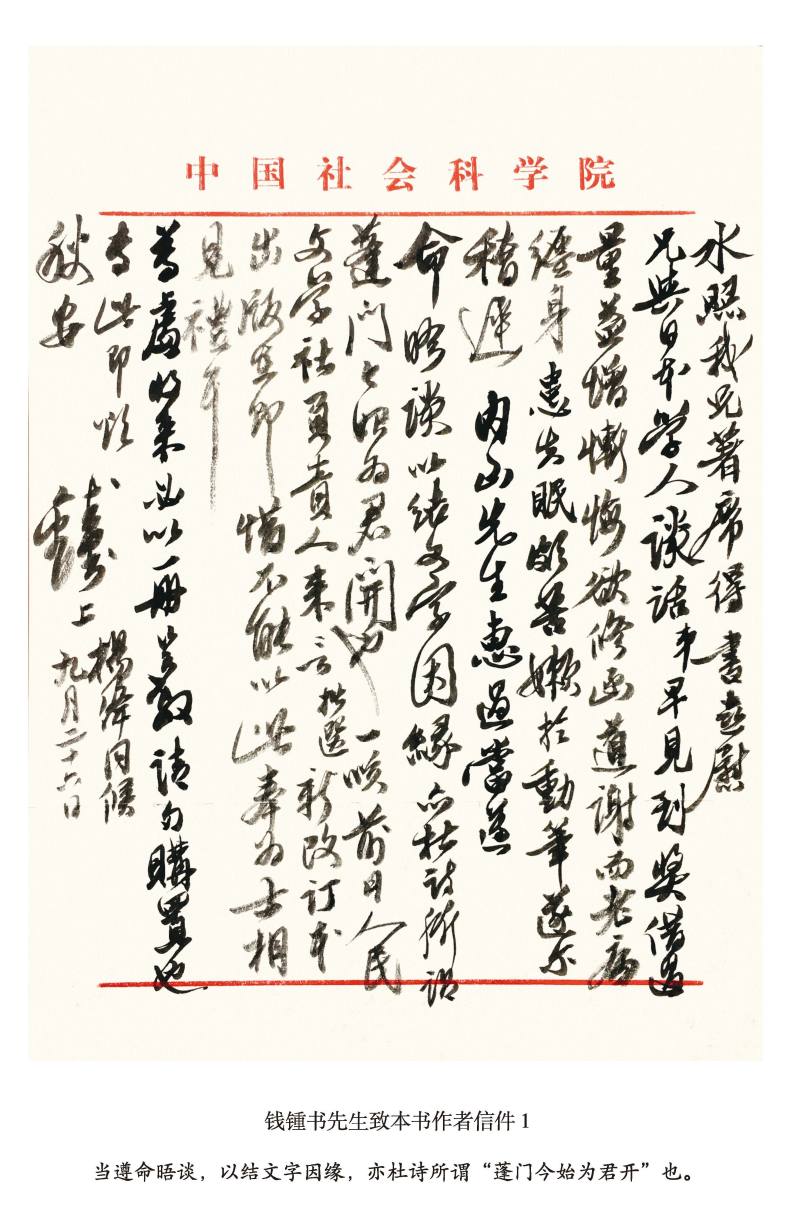

钱锺书先生致王水照信

衡量学问家水平的高低,评估学术著作价值的大小,与其是否给出一个“体系”,其实并无直接的对应关系;尤为重要的,是对“体系”的认识和真正的理解,大可不必对之顶礼膜拜,加以神圣化和神秘化。我姑且把“体系”分为两种形态。一是作者本人给出的体系。比如我们熟知的黑格尔,他用“理念”“绝对观念”等概念把世界万事万物贯穿在一起;宋代理学家则用先于天地而存在的“理”为核心,重建他们的世界观。这或许可称为“显体系”。二是“潜体系”,即作者虽然没有提供明确的理论框架,但在其具体学术成果之中,确实存在一个潜在的、隐含的体系。钱先生就是如此。我在本书第一辑第一篇《记忆的碎片——缅怀钱锺书先生》中曾经说过:

他一再说,“我有兴趣的是具体的文艺鉴赏和评判”,而没有给出一个现成的作为独立之“学”的理论体系。然而在他的著作中,精彩纷呈却散见各处,注重于具体文艺事实却莫不“理在事中”,只有经过条理化和理论化的认真梳理和概括,才能加深体认和领悟,也才能在更深广的范围内发挥其作用。研读他的著述,人们确实能感受到其中存在着统一的理论、概念、规律和法则,存在着一个互相“打通”、印证生发、充满活泼生机的体系。

十多年来,学者们对“钱学”的研究已取得了不少的成果,在阐释、梳理和提升钱先生的学术思想方面也有可喜的进展,对深入探讨和把握钱氏“体系”大有助益;但我自己却进展不大,至今仍“无力说个明白”。为帮助自己阅读钱著计,我想能否提出第三种“体系”,即能否初步提炼出一个阅读结构或竟谓阅读体系呢,以作为进一步建构其“潜体系”的基础?不妨从个别专题着手,作一尝试。

二、从《容安馆札记》看钱锺书南宋文学史观的“坐标点”

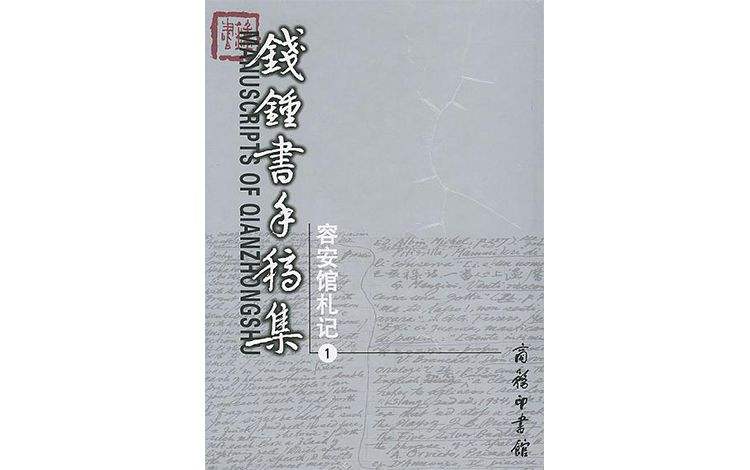

《钱锺书手稿集:容安馆札记》,商务印书馆2003年版

《容安馆札记》对近300位南宋诗人进行了精彩的评述,犹如“大珠小珠落玉盘”,其中能否寻找出自身的贯串线索?我认为有三则具有发展阶段“坐标点”的作用。

(一)《札记》卷二第443则第1005页论范成大时云:

南宋中叶之范、陆、杨三家,较之南渡初之陈、吕、曾三家,才情富艳,后来居上,而风格高骞则不如也。

(二)《札记》卷一第252则第410页又云:

盖放翁、诚斋、石湖既殁,大雅不作,易为雄伯,馀子纷纷,要无以易后村、石屏、巨山者矣。三人中后村才最大,学最博;石屏腹笥虽俭,而富于性灵,颇能白战;巨山寄景言情,心眼犹人,唯以组织故事成语见长,略近后村而逊其圆润,盖移作四六法作诗者,好使语助,亦缘是也。

(三)《札记》卷一第22则第24页又云:

此次所读晚宋小家中,《雪矶丛稿》才力最大,足以自立。《佩韦斋稿》次之,此稿(指毛珝《吾竹小稿》)又次之。

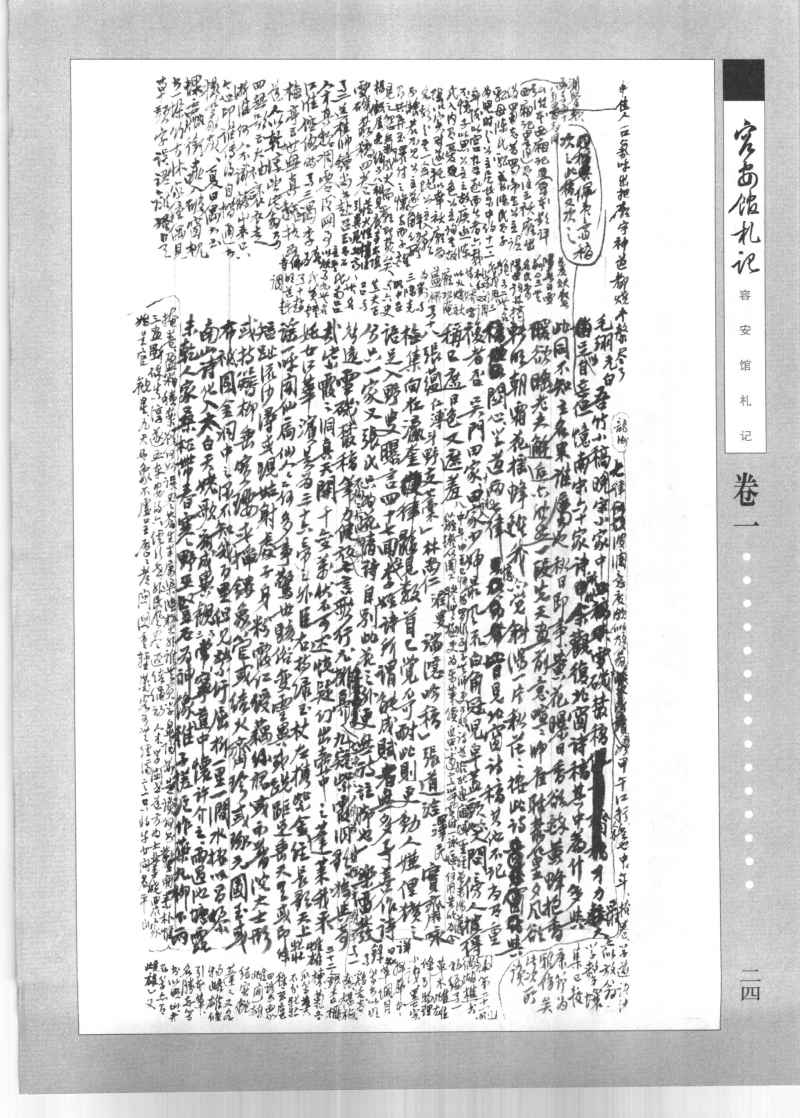

钱锺书《容安馆札记》手稿影印版内页

南宋诗歌发展脉络与国势、政局的演变息息相关,可谓大致同步,也有局部不相对应之处。我们曾将其划分为四个阶段:“渡江南来与文学转型”“中兴之局与文学高潮”“国运衰颓与文运潜转”和“王朝终局与文学馀响”。(见王水照、熊海英《南宋文学史》,人民出版社,2009年)《札记》的前两条有明确的时间定位:“南渡初”“南宋中叶”南宋后期(第三则提到“晚宋小家”则涉及“宋末”王朝终局阶段了),他在每一个阶段中选出三位作家,即南渡初的陈与义、吕本中、曾几,南宋中叶的范成大、陆游、杨万里,南宋后期的刘克庄、戴复古、方岳,显然是从整个诗坛全局出发,又以基于艺术成就而具有的影响力和诗史地位作为选择标准的。第三则提出“晚宋小家”的前三名次序,即乐雷发《雪矶丛稿》、俞德邻《佩韦斋稿》、毛珝《吾竹小稿》,则是以“此次所读晚宋小家”为范围而作的评比(该则《札记》共论及陈鉴之、胡仲参、林希逸、陈允平、吴惟信等16家,有的已是入元的作家),而非诗坛全局,所以乐、俞、毛三人不足以担当该时段的代表性诗人,与上述三时段、九诗人的情况不同,但均表明钱先生既从诗史发展着眼,又细心辨赏诗艺、诗风,较量高低,斟酌得失,他提供的名单不是率意为之的。

三、《宋诗选注》里展现出来的南宋诗歌发展图景

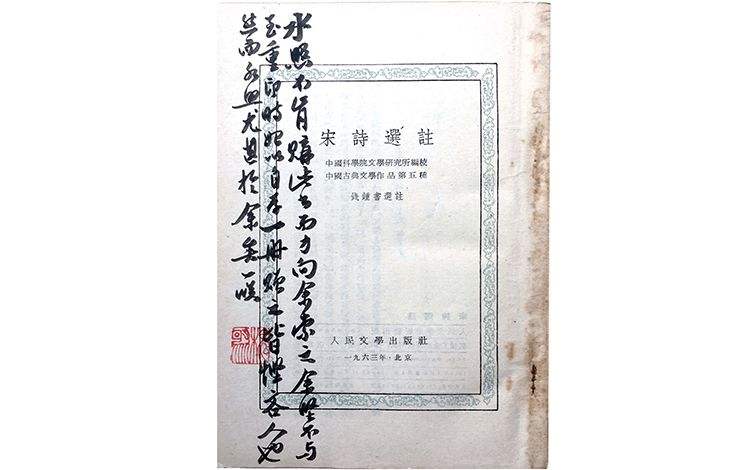

钱锺书先生赠王水照之手批本《宋诗选注》

九位诗人名单中不见“中兴四大家”之一的尤袤,不会引起人们的异议,而选择方岳,恐不易成为学人们的共识。若需推究其中原委,《宋诗选注》所提供的南宋诗歌发展脉络的另一种描述,或可帮助寻求答案。

《宋诗选注》的81家作者小传,是作者精心结撰之作,蕴含丰富的学术信息,有作家作品的评赏,有宋诗专题研究(如道学与宋诗、使事用典、以文为诗与破体为文等),也有关于诗史的阐释。下列四则对理解他的南宋诗歌发展观关系最大。

(一) 汪藻小传:

北宋末南宋初的诗坛差不多是黄庭坚的世界,苏轼的儿子苏过以外,像孙觌、叶梦得等不卷入江西派风气里而倾向于苏轼的名家,寥寥可数,汪藻是其中最出色的。

(二) 杨万里小传:

从杨万里起,宋诗就划分江西体和晚唐体两派。

(三) 徐玑小传:

经过叶适的鼓吹,有了“四灵”的榜样,江湖派或者“唐体”风行一时,大大削弱了江西派或者“派家”的势力,几乎夺取了它的地位。

(四)刘克庄小传:

他是江湖派里最大的诗人,最初深受“四灵”的影响,蒙叶适赏识。……后来他觉得江西派“资书以为诗失之腐”,而晚唐体“捐书以为诗失之野”,就也在晚唐体那种轻快的诗里大掉书袋,填嵌典故成语,组织为小巧的对偶。

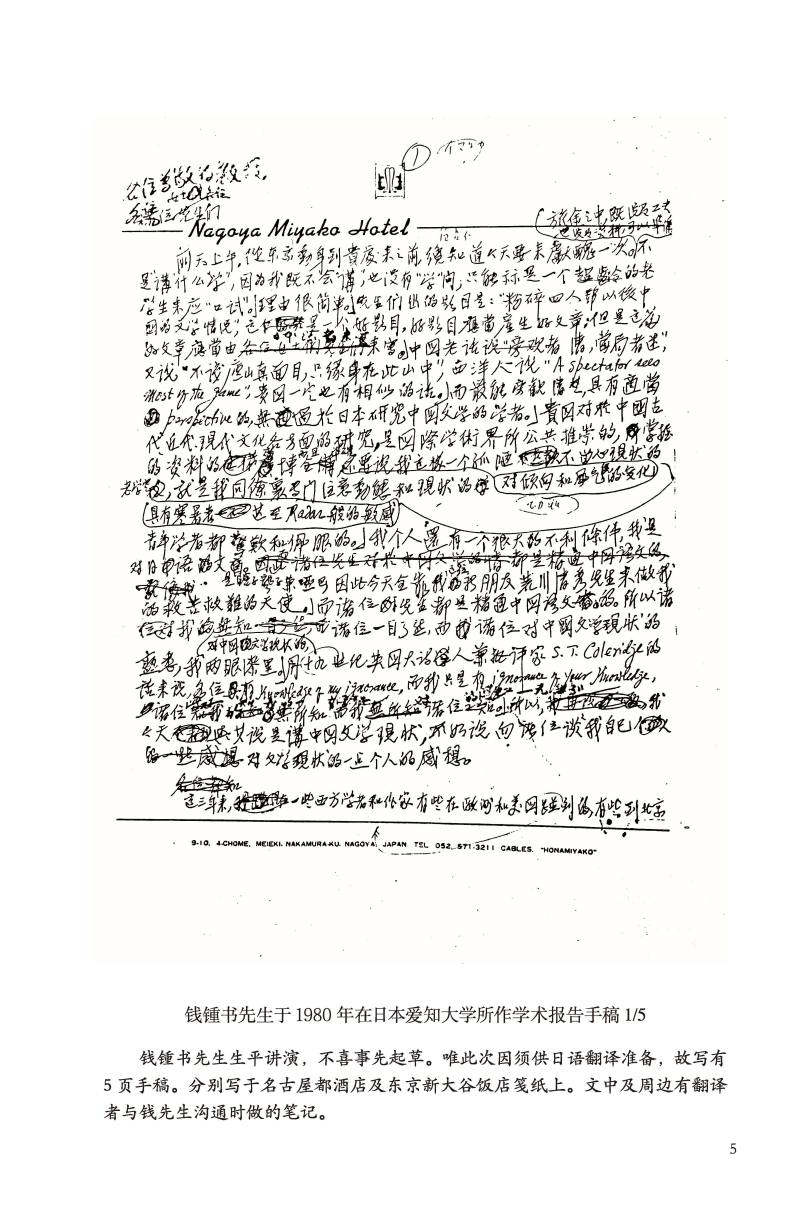

这四则虽散见在四处,“捉置一处”则宛如一篇完整的诗史纲要:南渡初,诗坛由北宋末年“苏门”与“江西”两派并峙,转而演化为江西雄踞坛坫而学苏者“寥寥可数”。南宋中叶,以杨万里创作为标志,宋诗就分成江西体和晚唐体两派,这是一个很创辟的重要判断。南宋后期,“四灵”“开创了所谓‘江湖派’”,晚唐体或江湖体风行一时,取代了江西派的地位;而江湖派的最大诗人刘克庄,却又同时开始表现出调和“江西”“江湖”的倾向,诗坛上流行起“不江西不江湖”的风气。 钱锺书1980年在日本爱知大学所作学术报告手稿

钱锺书1980年在日本爱知大学所作学术报告手稿

四、评述大量作家作品,进一步钩稽、丰富诗史主线索

从《札记》和《宋诗选注》中分别钩稽出来的诗史主要线索来看,两者所述时段是可以对应的(都隐含着四个时段的时间背景),但《札记》论及的标志性的九位诗人是从其诗歌成就及影响、地位来衡定的,《宋诗选注》则主要以诗歌体派嬗变(苏门与江西、江西与江湖等)为依据。由于时段相同,可以也应该合观互参。诗人的基本艺术风格必然受到其所隶属或承响接流的诗歌体派的规定,他的影响力和历史地位也与诗体、诗派紧密相联,体派的演化又与其代表作家的引导和示范息息相关。《札记》与《宋诗选注》这来源不同的两条发展线索是统一的,构成了钱锺书先生把握南宋诗歌走向的“主线索”。

《札记》与《宋诗选注》所给出的南宋诗歌发展图景,清晰而确定,但毕竟是粗线条式的大致轮廓。这就需要联系《札记》中对具体作家作品的大量评述和例证,来丰富其细节,深入其内层,补充其侧面,促使这条主线索丰富、深刻和多元起来;另一方面,这条主线索也为我们理解钱先生的许多具体论述指明了方向。如他论左纬:“不矜气格,不逞书卷,异乎当时苏黄流派,已开南宋人之晚唐体。”(《札记》卷一第286则)按生年,左纬正处于汪藻与杨万里之间,他能够摆脱当时苏轼、黄庭坚的笼罩,而在杨万里之前,就开创晚唐体即江湖体,实际影响力虽不能与杨万里相提并论,但实已处于承前启后的位置,这使整个诗史链条更显得环环相扣了。

另一个例子是萧立之,这位《宋诗选注》中的最后一家,受到钱先生的格外推举。《札记》卷二第530则第881页云:“谢叠山跋,谓江西诗派有二泉(引者按: 赵蕃号章泉,韩淲号涧泉)及涧谷(罗椅),涧谷知冰崖(萧立之)之诗。夫赵、韩、罗三人已不守江西密栗之体,傍参江湖疏野之格,冰崖虽失之犷狠狭仄,而笔力峭拔,思路新辟,在二泉、涧谷之上。顾究其风调,则亦江湖派之近江西者耳。”这段议论,正好与前文论及的刘克庄调和江西、江湖,“不江西,不江湖”诗风流行相接榫,既可补充“主线索”的内容,也为萧立之在诗史链条中找到他应有的位置:“要于宋末遗老中卓然作手,非真山民、谢叠山可及。”在《宋诗选注·萧立之小传》中也说: 萧氏“没有同时的谢翱、真山民等那些遗民来得著名,可是在艺术上超过了他们的造诣”,主要原因是:“他的作品大多是爽快峭利,自成风格,不像谢翱那样意不胜词,或者真山民那样弹江湖派的旧调。”意在标举晚宋诸小家中那批能“不江西不江湖”而“能自成风格”的诗人。

顺便提及,他在评及俞德邻时,前已提到把俞氏置于乐雷发之次,而在《札记》卷二第628则第1170页中,又把他视为可与萧立之并肩,说他“感慨沉郁者,差能自成门户,非宋末江湖体或江西体,于遗民中,足与萧冰崖抗靳”。《札记》和《宋诗选注》中论及宋末诗人“自成风格”“自成门户”者,往往与其摆脱江西、江湖所谓“影响的焦虑”有关,材料亦丰,对进一步完善诗史“主线索”是十分有益的。

杨绛先生与王水照合影(2006年4月)

对钱先生实际展示的“主线索”,一方面需要从其大量具体论述中加以丰富和完善,另一方面也需要充分认识其复杂性。所谓“主线索”,只是从宏观上概括指出诗坛的总体艺术走向,指示文学风尚的大体转化;但对具体作家作品而言,却又是千差万别,各具面目,而不能整齐划一、生硬套框的。

比如敖陶孙,这位诗人先在“庆元诗祸”中因同情朱熹、赵汝愚而受到牵连,却因此在江湖中声名鹊起,其诗集《臞翁诗集》也被陈起刻入《江湖集》,横遭“江湖诗祸”。刘克庄在为他而写的墓志铭中说:“先生诗名益重,托先生以行者益众,而《江湖集》出焉。会有诏毁集,先生卒不免。”(刘克庄《臞庵敖先生墓志铭》,见《后村先生大全集》卷一四八)敖陶孙跟江湖诗人的社会关系不可谓不密切。但钱先生强调指出,他的诗作却不具有江湖诗体的特征和风格,不能列入该系列。在《札记》卷二第446则第1026页论及《南宋群贤小集》(旧题宋陈思等编)所收《臞庵诗集》时说:“纯乎江西手法,绝非江湖体。虽与刘后村友(《诗评》自跋云: 自写两纸,其一以遗刘潜夫),却未濡染晚唐……《小石山房丛书》中有宋顾乐《梦晓楼随笔》一卷,多论宋人诗,有云‘臞翁虽不属江西派,深得江西之体’,颇为中肯。”就诗风而言,敖氏应入江西一脉。而在近出《中文笔记》中,钱先生在评述《南宋六十家[小]集》(陈起编,汲古阁影宋钞本)时,对敖氏更下了一个明确的论断:“此六十家中为江西体者唯此一人。能为古诗,近体殊粗犷。有《上石湖》四律、《题酒楼》一律,不见集中。”(第三册,第375页)这种诗人个体的差异性和群体的复杂性,更提醒我们对“主线索”不宜作机械的理解。

摘编|沈书枝

编辑|石延平

导语校对|危卓