所有想象因落空而满足。新小说取名《潮汐图》,写作缘起林棹曾偶遇的一幅19世纪中叶的水彩花蝶。历史学家西蒙·沙玛那句“对传统文化的挖掘者总会被突起于日常生活表面的那些东西绊住……引他前往历史的更深处”是对林棹一系列遭遇最贴切的描述。随后,林棹遇到一部粤英词典,一系列中国贸易画,动身游历珠江。双脚丈量的现实和历史不够真确的残片在小说家这里同时交汇,是作品雏形的发端。

所谓“潮汐图”,既是两种时空交汇的结果,也是化身潮汐的虚构之物反复冲抵陆地般坚固的记忆淤层,在其真空处植入的一段奇幻之旅——亦是小说要讲述的:19世纪初的清朝,一头诞生在珠江边的巨蛙一路游历,先后落脚广州城、蚝镜(澳门)、游增(欧陆帝国),沿途吞食万物与见闻,得到数种身份,抵达一个早已明晰的终点。

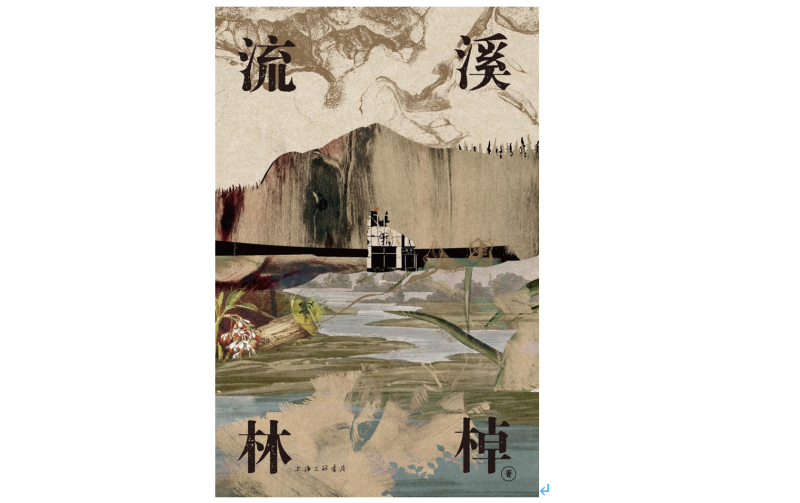

《潮汐图》,作者: 林棹,版本: 上海文艺出版社 2022年1月

1

虚构之物不刻意掩饰自身的来历,小说开篇第一句“我是虚构之物”便干净利落地摊了牌。“我的万能创世主——我的母亲,一九八一年生在省城建设四马路某工人新村”(林棹于一九八四年出生在广东深圳),这是小说造物与造物主在纸上初逢,即将对视的时刻。“母亲睁开巨眼”,虚构之物从纸上跌落水下,踏上虚构的命运。它被捞至船面,收获第一个名字“大头怪胎”,尚无性别。

此后,“大头怪胎”的每个新名字都将它扣进命运的“每个暗扣”。它被船民契家姐收养,改叫“蛙仔”,被醒婆当作“灵蟾大仙”绑上船桅,保珠江渔民风调雨顺。它偶遇H——来自苏格兰的博物学家(他的身份之一),被捉去广州城判定为“乸”(雌性),第一次拥有性别。它住进澳门的好景花园,被调教成“宠物”,被H编入他的收藏谱系,学名polypedates giganteus。它最后的落脚点在欧陆帝国,先被取名“巨蛙太极”关进帝国动物园,后成为“湾镇巨蛙”,与一名博物学教授、一只雪达犬度过余生。

当巨蛙的尸体冰封后寄出,随冰块一同消失,巨蛙结束飘零的一生变得自由,再也无法被命名和占有。林棹对巨蛙命运的书写带有哀怜的成分,哀怜一个独特的物种在各色人物手中如何降格为财产、奇观、活标本等等。但这份哀怜并不能覆盖巨蛙命运的全部,人试着从巨蛙的脊背上识别一张藏宝图或一部自然史,巨蛙也没放过用双眼“捉住”人,“我被梦着,我也梦着,一如我被看着,我也看着”。巨蛙看一种“浸润南北、通润东西”且“熔化万物又晶化万物”的时间,巨蛙既在时间之中,也在时间之外,它的存在成为永恒去见证周围的人与物出现再消逝。这样来讲,原本的虚构之物反而拥有了坚固的肉身,从历史虚无的浪潮中吞食并保存不复存在的事物。

读林棹的小说会想起J.A.贝克的《游隼》,作者在英格兰的土地上追踪游隼,幻想成为游隼用超越人类经验的眼光观看世界。《潮汐图》自然可以当作林棹对这种眼光的想象和再现,万物也都在巨蛙的眼光中倒转。于是,不再只是“他舔泥”,“泥也舔他”。风不再吹过,“风又咬旗,咬紧了甩,甩出猎猎声响”。珠江“年纪尚幼,它的愤懑就未受重视。珠江游,一味向东”。奶牛看刚出生的孩子,“亲吻他们,看他们如何向世界投去好奇、探问的第一眼”。诸如此类对万物视角的书写,未尝不是织就一张视线缠绕的密网,引我们低头、附身,随每一条不同的路径向世界投去“好奇、探问的第一眼”,以物的眼光重新“捉住”我们自己。

《游隼》,作者: [英] J.A.贝克,译者: 李斯本,版本: 全本书店|浙江教育出版社 2017年8月

2

小说《流溪》里,林棹写一种“弯弯绕绕”的叙事,主人公张枣儿口述的前半生变得虚实难辨,分不清哪部分是她亲身经历的,哪部分是她臆想的。《潮汐图》也要经历一番关于虚实的揣度,尤其小说写到博物学家、夜的主人H面向众人讲一段自己创作的巨蛙的来历,听众里的“你”开始怀疑眼下的一切并非现实,“你开始怀疑你和他们、它们一样,只是主人即兴虚构、日出即化的角色。你被这个念头吓破胆,扔下早就喝空的杯子不辞而别”。

听故事的人,讲故事的人和故事里的人都在故事与现实的夹缝间摇摆不定,那么,所有巨蛙讲述的经历也就不再能经受目光真挚的一瞥。既然H可以凭空创造巨蛙的来历,巨蛙讲述H在苏格兰的童年、研究博物学的经历,以及他与一头大象的遭遇,未必不是巨蛙创作的。

意识到这点,林棹的小说表露更复杂和迷人的质地。有金红巨眼的母亲在天空的一角俯瞰巨蛙和它的世界,巨蛙习得母亲虚构的能力,在它的世界俯瞰另一个世界,世界与世界交错,投下变幻的影子便长出新的故事——并非唯一也并非最后的故事。

小说里,巨蛙与画家好友冯喜去黄埔望大船,讨论海的那边是什么。再次见面时,巨蛙与冯喜在澳门夜游,冯喜告别巨蛙,搭一艘大船出海。海的那边是什么,冯喜心里有答案,要亲自去看一看,“实情他是知道,一切故事终要脱离大地、落出去变做大海的。所以他不顾一切舂入大海,与故事汇合;他是要活作一个故事,要做千万故事一分子、永恒流传”。

故事成为人物最长久和可靠的归宿,恰如林棹将巨蛙放进《潮汐图》。明白了肉眼在彼此逼视时的受限,巨蛙甘愿任由冯喜脱离陆地(现实)的命运,走进故事的大海,因为未知,他的存在就有了无数种可能。他的归来最近可以“相距一小时”,最远可以“相距一次日出和一次日落”,这样新的风景、新的世界,是巨蛙为他预备好的。而在巨蛙的大海上,“我亲爱的远航人不会遇见更坏的事了”。

从《流溪》到《潮汐图》,林棹看待世界的信条之一似乎都借《潮汐图》里那个给巨蛙讲故事的女孩点出:“在这人世间,除了故事,我们一无所有。”联想某次对话里林棹提到的一个基本观点,“一切都是虚构的”,再回到她作为小说家的身份——如果存在一种求真的极限,在林棹这里或许能找到虚构的极限。故事身穿层层虚构的外衣,故事生出更多故事,这样的故事存在,难以被讲述——至少难以被一次性完整地讲述,于是故事就也是自由的了。

《流溪》,作者: 林棹,版本: 理想国 | 上海三联书店,2020年4月

3

是否存在“小说家的自觉”这类说法?

小说《流溪》里,林棹首先让读者惊异、惊喜的是她矿石般的语言。林棹极少限定一件事物出现在读者眼前的面貌,那幕奇异底片便是“玫瑰色沁着温柔的绿、愁惨的蓝、雌性的酒醉的黄,梦游的云絮贴着海平线走钢丝”。这并非林棹出于对语言的迷恋,没有节制地将其缠绕在事物身上,一如植物塑造了《流溪》现实以外的维度,语言在此形成另一种维度。所谓“小说家的自觉”,或许是意识到事物无法被语言单一地描述和占有,主动回避精确、果断的观看需要,尝试了解并想象它们存在的多种面貌。

来到《潮汐图》,林棹延续了这份“自觉”。巷道“极窄的,回环的,令人安乐,令人厌倦”。明娜出现时,“她是蛮石山、大泥河、烫的沙、深深林薮。她是四种颜色。她的眼睛是埃及的,下巴是印度的,她有欧罗巴的、牝牛的肩线。她是四面八方。是一丸珍珠,被厚厚的棕油含住”。巨蛙自述的语言随地域的改变而改变,从珠江两岸的粤语方言到澳门的国语官话,再到欧陆帝国的翻译腔,在此,语言的流变也再现了江水与故土中滋养的感官和筋脉如何消退。

另外来讲,这份“自觉”或许可以等同于“自省”。在写到巨蛙和众多异域动物被关进帝国动物园,巨蛙看自己周遭的“新狱友”,“雪下着,世界簌簌发响。丹顶鹤长颈打死结,细腿几乎拗断,痛苦地啄尾羽,彻底发狂”。对痛苦的观看随即引发巨蛙内心的自省:“我是否有罪,假如此刻我被他人的大雪感动、在异域新知中尝出欢愉,我是否有罪,假如我以囚徒之身尝过并承认,这确是人间欢愉之一种?”

巨蛙的自省是否可以看作林棹的自省?进而是否可以视为林棹对写作伦理的疑虑?在亲历一种现实,叩问模糊的过去,落在纸上的虚构世界还能否心安理得地安放欢愉?——来自写作的欢愉。由此,我想到《潮汐图》里最真挚也最危险的一幕,巨蛙为了帮它的船家养母,沉入海底寻找货物——

海底更暗。我向大船尸骸去。它不再是大船尸骸,而是变乱的签文,永失解签人;是所有被母亲剔除的定语的漩涡,是折断的腐烂的段落的渊薮。我命运的线索发着噗噜声一串串升起,我不复存在的注脚浮游,废稿碎成粉末,错谬的标点摆荡似鱼群,词条被海沙深埋。我浮上水面换过一次气。我再次下沉,向母亲幽暗的髓海,向打死结的经纬线、弯成穹隆的甲板和死神的旌旗,向蓝霭霭幽灵宫殿。

这样的海底,藏着巨蛙虚构的来路,也有母亲、造物主、小说家林棹与自觉、自省周旋过后的折损与消耗。纵使《潮汐图》有如此多的维度供读者打开、进入,但只有一种维度——大海的维度,只有一种方式——下沉的方式,允许读者短短看一眼小说家的残影。

至于“远方搭纸而来”,也就变得可以想象。远方绝非轻易地搭纸而来,远方经历揣摩,想要尽好地搭纸而来。《潮汐图》尽力实现了尽好。

文|Dzolan

编辑|走走

校对|王心