“娱乐活动可以清楚地表现出北京人生活的变化。那些数百年流传下来的、传统的娱乐方式如:看戏、吃宴会、听说书、看中式赛马、听歌女演唱或欣赏杂技表演等,仍然占据着显著的位置,不过现在都有了一些改变。‘新型’的话剧已经出现,说书人除讲老的历史故事外,也在讲一些有‘教育意义’的故事。北京还有一些完全新式的娱乐,如游泳、台球、电影、公园和‘新世界’(如同纽约的科尼岛)。今后的数年中将验证出哪些老的娱乐形式可以保留下来,哪些新的娱乐方式真正具有价值并适合中国人,同时也将决定新的娱乐活动会商业化到什么程度,能否为敢于承担风险的投资者带来丰厚的利润。”

上面的引文是美国人甘博于20世纪20年代对北京的娱乐活动的观察,他注意到了北京娱乐空间中传统与现代两种娱乐活动并存的状态,并且敏锐地意识到了现代娱乐方式在北京发展的空间及其限度。

下文选自《帝都,国都,故都:近代北京的空间变迁与文化表征(1898-1937)》,将以电影院为对象,考察国都北京娱乐空间的变化及其对北京市民娱乐、生活方式的影响,较原文有删节修改。小标题为编者所加,非原文所有。文中所用插图均来自该书。已获得出版社授权刊发。

《帝都,国都,故都:近代北京的空间变迁与文化表征(1898-1937)》,王谦 著,中国社会科学出版社2022年2月版。

电影的传入,

改变了北京市民的生活方式

娱乐方式的变化既能体现人们生活方式的变化,也能体现时代的变迁、思想观念的演变。清末民初,一些流行于西方的娱乐方式如台球、电影、现代体育运动等开始传入北京,丰富、改变了北京市民的生活方式,其中,电影的传入以及兴建电影院的影响尤为巨大。

电影作为一种利用声、光、电等新技术的现代化娱乐方式,最早于1895年诞生在法国巴黎。1902年,“外人有携带影片及发电机来京者,商诸各戏园而园主无敢借地演映者,盖发电机既为前所未睹,而活动影片尤足令人惊异,嗣多方疏通,始在打磨厂福寿堂得一席地以演映焉。初时好奇与胆壮之人略敢一观,后常人始有买票入座者”。这是北京电影放映之始。

1903年,中国商人林祝三从欧美携带放映机与影片回国,在打磨厂天乐茶园放映电影,这是中国人在北京放映电影之始。自1905年始,北京民间的电影放映活动逐渐增多,并受到人们的极大欢迎。但当时电影放映还没有正式的场所,“放映电影设在临时搭建的大布篷里,几条长凳,观众纳几个铜元,即为入幕之宾”。1907年(清光绪三十三年),有外商在东长安街路北开办了北京第一家电影院——平安电影公司,这家电影院只对外国人开放,放映有情节的侦探片、滑稽片。此外,北京的各戏园也纷纷在晚上放映电影。

然而,电影这种现代化的娱乐方式登陆北京之后并没有获得快速发展,而是受到了清政府的严格管制。1907年2月,清廷御史傅寿向朝廷上奏,指出:“近日各戏园夜间添演电影,男女均准入坐,而电影又非将灯光全行收暗不能开演,流弊尤不可问”,而且放电影所用“电锅等项极为危险,前者三庆园因电机爆响,男女逃避,倾跌奔扑,甚不雅观”,并要求京城的各戏园禁卖女座。然而,主管此事的外城巡警总厅却为电影放映事宜做了辩护,指出男女座位分别于楼上楼下,又各有出入途径,无伤风化,而且凡内容有伤风化的影片都一概禁演,上演的影片则可增进观众的知识见闻,因此不应禁止电影放映。

此后,又有官员向朝廷上奏,请“戒游荡以汰冗费”,朝廷则要求:“外城戏园开演夜戏,着民政部即行禁止。”外城巡警总厅再次据理力争,认为京城上映电影,发起于洋商,推广于华商,与其听任洋商攫取国人的资财,不如使华商分外人之利益。至于“外城戏园所演电戏,本厅有规则以取缔之,有警员以监临之,有时间以限制之,尚无妨碍之处”。但总厅的努力并未奏效,直到该年年底,电影在京城内仍被禁演。

到了1908年,禁演电影的禁令才稍有松懈,“以后至宣统初年,大栅栏三庆园开演电影,是时清室已锐意维新,朝野讲西学者已多,对于洋货之猜疑亦渐释,至所映情节已有小段故事……据言小醇王福晋最爱在三庆看电影,所谓上有好之者下必有甚焉,于是观者渐形踊跃。计在一二年间,演电影者除三庆外有文明、庆乐、天乐等园。然旧戏园座位不佳,大柱林立,阻碍视线,电影不比大戏之可以耳代目,而人民对电影之嗜好亦无听大戏之深,故仍未能与大戏相抗衡也”。

吴宓在日记中记录了他初至北京求学时与同学一起到戏园中观看电影之事:“(1911年2月7日)晚间偕南君、张君至大栅栏庆乐园观活动影戏,此间谓之升平电影,各剧园于晚间皆演之。形式一切与吾在陕所见者无异。演者术尚纯熟,其活动片亦具色彩。有放烟火者黄绿毕呈,色烟缕缕。未知其色料如何施法,思之盖涂彩色于活动片上者。若其全部皆现一种色光,则必于石灰灯中置有他物,故成诸种色光也。”此外,新开幕的东安商场吉祥园开始放映电影,随后,西城护国寺街的和声园,西单口袋胡同的新丰园,西甲西安市场的西庆轩茶园,也都相继放映电影。

清政府之所以禁止电影在北京城中放映,除了可能造成安全隐患,最主要的原因还是因为电影上映所造成的男女混坐、市民“游荡”等有违社会秩序的问题。清政府对电影所下的禁令,是他们看到了现代化的电影对现有社会秩序所构成的威胁后的必然反应。

民国之后,原有的电影禁令不复存在,北京的电影院也进入了新的发展期。北京第一家电影院平安电影公司经过停演扩建,改名兴利平安电影公司重新开张;1913年,前门外大栅栏大观楼电影园正式开业;1916年,华北电影公司在东长安街老北京饭店开设北京电影园;1917年,中央公园、公安电影院相继开业;1918年,前门外香厂路新世界电影场开业;1921年,东安门外大街真光电影剧场落成。

在短短的几年内,北京之所以有数家电影院开业,除了电影本身的艺术特征吸引观众,还与舆论、电影院的主办者对电影功能的宣传有关。

在北京这样一个古都

新建电影院并非易事

电影本是娱乐项目,但电影在进入中国之后并不是被看成是娱乐消遣之器具,而是被当成教育民众、增进知识的娱乐活动引入的。1913年,有一位丹麦人向中国政府申请在中国各大城镇开设电影院,“闻其所述理由则曰为开通人民知识起见,并愿以所收之费百分之五拨归各地方,以充行政及他项经费”。显然,这位丹麦人已经意识到了若仅将电影定位于娱乐,则很难获得中国政府的认可,转而为电影披上了一层教育民众的外衣。

这种理念很快得到了国人的认同,国人也认为电影与教育关系密切,指出外国政府对于电影事业的重视可为中国借鉴,“就英国言之,关于活动电影未制之先,有研究会焉,既制之后,有审画会焉,未经审画之电影,不能用也。其政府及教育家,均视为重要之一事,故能一面干涉,一面进行”。因而主张中国也应仿效之,“宜就都会视地势大小,由教育部、行政机关建设影数,所以为模范,有宣讲所者可利用,其地址与宣讲相辅助而行,有戏馆、茶馆者,亦可借地添演”,而电影内容则应选“古来历史之陈述,改良社会之小说,动、植物发育之状况,中外名胜之实景,凡有益于道德知识者,悉可采入,久则愈精”,总之,电影“不惟有裨风化,抑亦开辟利源之一端也”。

1920年以后,中国的电影事业进入了高速发展期,此时国内也出现了一些有关电影的专业报刊,发行较早的《电影周刊》在其“发刊辞”中明确说道:“二十世纪之电影事业,俨然成为一种势力,足以改良社会习惯,增进人民智识,堪与教育并行,其功效于为显著。”

像其他如《电影杂志》《电影世界》《华北画报》,以及上海发行的《影戏丛报》《电影月报》《银星》等电影刊物中无不宣称电影对于教化民众、开启民智的重要作用,甚至认为电影“为含有教育意义之娱乐,为父母者能携带子女常观有益之影戏,必能补助家庭教育之不及”。可见,电影在最初并不是仅仅作为娱乐,而是作为教化工具引进、对待的。直到1930年以后,电影仍是作为教育工具加以提倡的:“电影不仅是公共的工具,并且是最有力量的教育宣传利器,它足以直接影响都市中市民的知觉和思想,而间接可以影响他们犯罪之行为,我们应当要把都市中的电影变成社会化,取缔私利而注重公利。”

在清末,电影因有伤风化、“甚不雅观”而导致被禁,难谋发展,但当电影抓住了补充教育、改良社会这根“救命稻草”后,终于就可以堂而皇之地走进百姓的娱乐生活,而兴建电影院自然也就顺理成章了。在这种舆论环境下,北京真光电影院在开业广告上也明确表示:“敝院之设原为辅助教育、改良社会、灌输智识起见,选影片助慈善、维秩序,力所能至,不惮讲求。自先设第一分院于中央公园以来,抱定斯旨,立意实行,想亦为社会所共见,故以性质论之,敝院虽为营业之一种,而其设立之初衷,实抱增进国民智识、促进改良社会为宏愿。”此外,真光影剧院还承诺,在营业期间,“辅助公益慈善事业,选演有益影片及中外戏剧,不收受不正当不道德广告,灌输新智识、代理订购各种电影书报”。如此一来,电影放映的商业活动、电影院这一现代娱乐空间也就获得了舆论上的合法性。

然而,在北京这样一个古都新建电影院并非易事。电影院对建筑空间、电力供应都有特殊的要求,在民国初年北京城市总体封闭格局没有打破的情况下,新建电影院面临着许多现实的困难,于是人们在原先租用戏园放映电影的基础上前进一步,将传统的戏园、商场或其他公共建筑改造为现代化的电影院。

1907年北京早期电影放映场所之一:西单市场文明茶园(图片来源:田静清:《北京电影业史迹》,北京出版社1990年版)

1913年,有商人“因见大栅栏大观楼商业萧条,特集合股本多金将该楼内容改造,白天演唱女落,晚间试验电影,仿照海式售卖客座,定名光明,于日前呈请京师警察厅批准立案,以资营业”。大观楼自改为电影院之后,“生意异常发达”。此后,北京的电影院建设开始进入稳定发展期。从1907年平安电影院兴建始,至1937年日军进京之前,北京先后兴建了30余座电影院。

电影院的出现

改变了城市的空间面貌

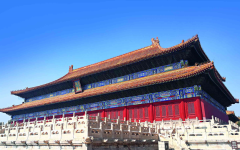

作为一种现代化的娱乐方式,电影的引入更新了北京市民的娱乐观念,人们对电影所带来的视觉体验感到新奇:“百怪千奇电影开,虚无缥缈起楼台。世间万事原如此,那个繁华梦觉来。”同时,电影院的出现也改变了城市的空间面貌,一些西式的影院建筑先后拔地而起,为古都北京带来了新的视觉体验。

另外,这些电影院也以其先进的现代化设备为噱头,向市民宣扬电影院可以提供现代化的娱乐体验,如真光电影院在广告中就宣传其先进的设施:“自备磨电机,光线充足;座位按最新式仿造,适合体格卫生;聘请俄官乐师卢布君及大学教授伯齐治君奏演音乐;设观客洗盥室及西式厕所,均备冷热水;冬夏季均设抽气机器,使院内空气时常新鲜;全院电灯均用间接光线照耀法及散光光线验证法;映演中外戏剧均按照欧美戏场用电光新法。”“系最新式铜骨洋房,纯立体式,门面广5丈余,长12丈。粉饰极尽富丽堂皇,食堂设备尤为精致”,“楼下为五合板木椅,共580张,楼上为最新式之钢条沙发”,“调节空气之设备冬季有水汀,夏季有电扇及抽风机。日常通空气有抽气机,厕所设备亦为最新式抽水马桶及一切洗盥器具”。

因此,在北京以传统的说书场、戏园、茶馆为主的娱乐空间中,电影院就创造出了完全不同的娱乐体验,电与光的新技术给人们带来了视觉上的刺激,电影院仿效西式的空间布局、内部设施也都向人们展示着西方娱乐方式的优越,同时也带来了西方的生活方式。为了使北京市民适应这种新的娱乐方式,真光影院在其开幕广告中呼吁:“请来宾注意公德,安守秩序,入座脱帽,守静少谈,不乱拍掌,不作叫好,不要吐痰,不疑他人,自重自爱,保全公安。”观看电影这一新的娱乐方式对北京市民来说无疑是一种充满好奇的体验,也预示出一种新娱乐观念、生活方式的到来。

光陆电影院外景(图片来源:刘昌裔:《北平电影业调查》,载葛兆光编《学术薪火——三十年代清华大学人文社会学科毕业生论文选》,湖南教育出版社1998年版,第319页)

据甘博在1920年的统计,当时北京共有6个剧院放映电影,“全部电影院上座达到3000人”。而在1928年,北京“每天也有六七千人消磨在电影场”。可见,当电影被引入北京之后,还是吸引了大量的北京市民前去观看。然而,并不是所有的人都会走进电影院观看电影,在北京,观看电影有着特定的人群。

就观众的国籍来说,外国人在北京的电影观众中占据了相当高的比例,特别是平安、光陆、真光三个内城的电影院,因与使馆区相邻,前来观看电影的人数中外国人占了30%以上,其中平安电影院“外人往观影片者最多,与中国观众相等”,光陆、真光两家也因“设备完善、座位舒适,故足以迎合欧美侨民之心理”,而其他设施较差的影院外国人就较少涉足,“三等影院外人更缠足不前矣”。

这几家影院因观众多为外籍人士,因而所放映的影片也以外国电影为主。其中,真光影院因“该场每日来宾,旅京外国人士,居其大半,若为中国剧间杂其间,反足令外侨裹足,影响电影营业。故此后该剧场每日专演欧美著名电影,以极力提倡高等益智之娱乐”。就观众的性别而言,“一般情形,电影院中之观众,皆男多女少,100名观众中只有30个女性,只有‘真光’一家,女客数目较多”。电影院中的女性观众数目较少表明北京的社会风气仍显保守。

实际上,民国时期北京政府对电影院仍实行严格的男女分座制度,这个禁令直到1930年8月才由大观楼影院打破,“在城南率先实行男妇同座”。就电影观众的阶层身份而言,刘昌裔将之分为中学以上男生、中学以上女生、其他成年妇女、政学界其他机关人士、商界、军警界、男儿童、女儿童、其他九类。其中,“头等影院之观众以中学以上男女生为最多,次属政学界及文化机关人士。此盖因北平市学生人数众多,学生多喜看电影。文化政治界绅士为握有优越经济权之社会阶层,故娱乐之机会甚多”。此外,商界人士亦是电影院的常客,大观楼影院的商界观众占80%之多。

综上,电影在民国北京仍属于娱乐活动中的“小众”项目,电影院也不是人人都能进入的公共空间,电影院的高昂票价也成为北京市民观看电影的一大障碍。总之,电影在北京并未成为一项普通的大众娱乐项目,看电影在北京仍是属于具有一定文化程度、社会地位、经济实力的人群的小众娱乐。

即便是这些小众的电影观众,他们对电影的欣赏能力、去电影院的目的也不尽相同。有人将北京的电影观众分为“为研究学术的、为娱乐的、为谈笑的、醉翁之间的与为应酬会友的”五种,“他们不尽都崇拜电影,有许多是来解闷的,有许多是来谈话的,也有许多是来找外遇的”。

长期活动于上海的剧作家、演员陈大悲也认为,北京电影院的“大多数观众,喜欢看曲折的故事和热闹的情节”,“只有少数的智识阶级,专喜推究一剧中包含的意义”,还有一类观众是经常光顾戏园的票友,因为“学时髦的缘故”来电影院,“他们有一种特别容易使人辨认的习惯,就是高声喊茶房找座,高声谈笑,高声咳嗽吐痰,甚至于高声骂人等等。这一类观众,并不需要甚么好影片坏影片,他们不过是借此消遣或是会会朋友谈谈心曲而已”。显然,就北京来说,一个成熟的电影欣赏群体还未形成,真光电影院所期待的“文明观众”也未培养起来,北京市民仍然按照他们传统的习惯去欣赏电影,从这个意义上说,电影对北京市民娱乐生活的影响是有限的。

与同期的上海、天津等城市相比

北京的电影市场较为落后

在北京的娱乐场所中,电影院也曾经有过一定的繁盛局面。据1921年的调查显示:“计自民国元年至今十年间,京中之演映电影者依次开办有丹桂、大观楼、平安、中华舞台、一洞天、新世界、城南游艺园、真光、中天、开明、北京电影院、隆福等场,此中虽有时演时绌,然目下存者尚有七家之多,至于夏季之中央公园(今年系真光所办)每礼拜四之青年会,及每多两星期一次协和医院并开明公司之堂会,电影每礼拜约二三次之多,其观看电影之人数虽无统计表册可寻,然约略计之当十倍于十数年前,且不只设演映电影事业由此蒸蒸日上,吾敢断制造影片事业国中必有杰出者倡之也。”

尽管如此,北京的电影市场与同期的上海、天津等城市相比则较为落后。美国商业部曾在1927年对中国的电影市场做过一次调查,他们的调查中提到,“中国目前有一百零六家电影院,共六万八千个座位,它们分布于十八个大城市”,其中上海即占了26家。

在同一时期,天津的电影院亦有12家。我们在前文表格中所列出的北京电影院只是在北京历史上曾放映过电影的总数,真正同时存在的电影院基本从未超过10家。在1923年的《北京指南》中,正常放映电影的电影院为大观楼、中天电影台等共计10家,而同期的戏园则有三庆园、文明茶园、天和园、广和楼、广德楼等22家,另外还有影戏班15家。在1935年的《北京指南》中,正常上演的电影院只剩下光院、真光、平安、中央、中天、大观楼、飞仙、社交堂8家。

北京的电影院非但在数量上不占优势,在硬件设施、观众数量上也不发达。除了真光剧院的设施较为先进,北京其他的电影院如平安、明星、中天、大观楼等,或是原由戏园改成,或是建筑不符合电影院的要求,不是空间狭小,就是空气不畅,在硬件设施上已处劣势。在软件方面,“北京看电影的程度是很嫩的,他们所喜欢的,以热闹滑稽为主,所以情节高尚的中国影片在北京简直叫不起座。六家电影院,分布在偌大的北京,卖座多半都很清淡”。总体而言,北京市民对电影的态度远不如对戏剧热衷,北京的电影业,“如云发达,固犹未也”。

上海的一位电影界人士则进一步指出,北京的电影院“总共起来不过只有真光、平安、中央、中天、开明、中华、明星、大观楼八处,其中要算真光、平安、开明三家最为华丽,屋宇宽大,适合卫生,不过票子太贵,看一次至少亦要一尊袁头,所以里面的顾客,多是一班达官贵人。中央、中天亦还说得下去,地点适中,观客以学生居大半,所以生意非常发达。至于中华、明星、大观楼却全是旧式戏园所改造,空气既不流通,座位更不舒适,又加上专映开倒车的片子,所以光顾的客人总没有像看杨猴小余那般踊跃”。特别是国都南迁之后,北京的电影事业更是一落千丈。据北平市社会局1936年的一份调查显示,北京正常放映的9个电影院观众寥寥,几乎全部亏损。

撰文/王谦

摘编/安也

编辑/青青子

导语校对/陈荻雁