许多浪漫主义文学的重要主题表达了接近于肺痨影响下的世界观的感受:对青春易逝的深刻体味;无处不在的悲伤;对过去已逝的人、事的怀恋;对崇高和超越的追寻;对天才与英雄个体的崇拜;对内在自我和灵魂状态(即拉埃内克所言的本质)的着迷,希望跳脱到物质、庸俗、腐化的生活之外。秋天是浪漫主义文学中反复出现、发人深省的比喻。秋天不再是丰收和馈赠的季节,伴随着早逝的感伤,秋天成了落叶飘零、花朵枯萎的季节。

《流行病与社会》作者:(美) 弗兰克·M.斯诺登 译者:季珊珊 版本: 中央编译出版社 2022年5月

浪漫主义

肺痨所产生的文化共鸣体现在它对浪漫主义的情感、隐喻和象征手法的贡献上。并不是所有的重大流行病都会对文化和艺术产生显著的影响,像是流感和亚洲霍乱,对文化的贡献就十分有限,但正如我们所见,黑死病在这方面却产生了颠覆性的影响。肺痨是对艺术产生过巨大影响的另一个例子,与其他瘟疫相比,它的情况又有很大不同。在欧洲人的脑海中,鼠疫首先是一场突如其来招致大规模死亡的噩梦。

然而,对肺痨患者来说,病痛之苦并非不知不觉间到来,他们也有足够的时间来厘清复杂的境况与心绪。因此,肺痨在他们身上唤起的是完全不同的东西,不同于突如其来的死亡和恐怖。肺痨唤起的是他们对于人生苦短、韶光易逝的伤感,尤其因为那些才华横溢的艺术天才们在其创作鼎盛时期纷纷夭折。肺痨与鼠疫不同,它令人感到振奋,触及人的灵魂领域,为那些受到死亡折磨的人敲响警钟,又给予他们足够的时间处理他们与上帝和周围人的关系。济慈在一首著名的十四行诗中表达了对人生短暂的忧郁情绪:

在我的笔收集丰富的才思前我担忧生命就此停息,来不及把文字变成高高堆起的书籍,如同丰饶的谷仓储藏饱满、成熟的谷粒;当我凝视着,繁星满天的夜幕上,浩瀚云彩所象征的非凡情韵,即使是出现神来之笔此生我也无法描绘它们的云影;当我意识到,转瞬即逝的佳人,也许我再也不能见到你,无法领略受爱情驱使的梦幻魅力—于是,在辽阔世界的岸边我独自伫立,思虑直到爱情与名誉没入虚无里。

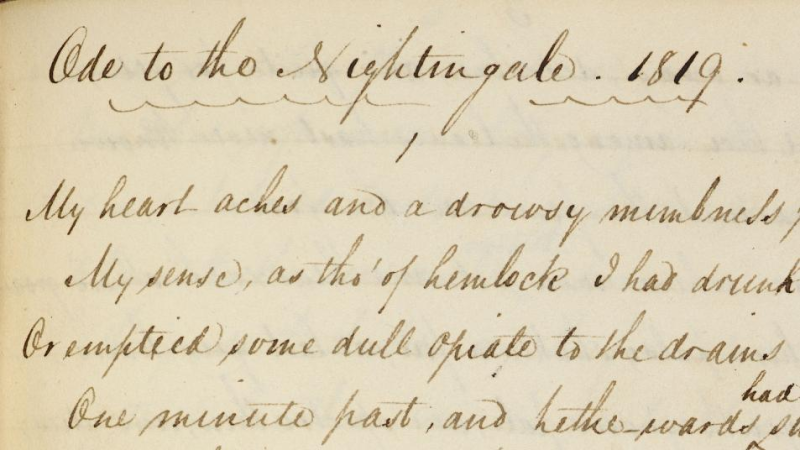

济慈《夜莺颂》的手稿

许多浪漫主义文学的重要主题表达了接近于肺痨影响下的世界观的感受:对青春易逝的深刻体味;无处不在的悲伤;对过去已逝的人、事的怀恋;对崇高和超越的追寻;对天才与英雄个体的崇拜;对内在自我和灵魂状态(即拉埃内克所言的本质)的着迷,希望跳脱到物质、庸俗、腐化的生活之外。秋天是浪漫主义文学中反复出现、发人深省的比喻。秋天不再是丰收和馈赠的季节,伴随着早逝的感伤,秋天成了落叶飘零、花朵枯萎的季节。

在《阿多尼斯》这首挽歌中,雪莱就为济慈哀悼,把他比喻为“一朵苍白娇花”—“含苞初绽的花瓣,起舞摇曳前,已被掐断,怀着结果的希望,幻灭死去”。就肺痨的伤感美学而言,浪漫主义艺术家常把肺痨作为核心主题。反过来,浪漫主义把崇高的想象置于肮脏的事实之上,无视了现今经验主义医学观察到的恶心、不体面的症状,这也是浪漫主义对肺痨现象的社会文化重构的特征。

肺痨对社会的影响

通过比较不同时代的两种不同传染病,黑死病与结核病,我们发现疾病带来的不仅是死亡。相反,每种疾病都会造成独特的社会反响。从1347年鼠疫首次造访西欧开始,一直到它最后几次严重暴发,分别是在1720年至1722年的马赛和1743年的墨西拿。正如我们所见,鼠疫成为许多现象的代名词,包括群体性歇斯底里、寻找替罪羊、逃离、经济崩溃和社会混乱。

相比之下,肺痨并没有造成这些现象,它持续存在,以缓慢的速度扩散传播,从未造成大幅升高的死亡率,也从未令人们感到外来侵犯的恐慌。在肺痨流行时期,人们无须逃离与遭受强制隔离,因为患者本身被认为是无害的,是否生病则取决于个人命运—毕竟肺痨是遗传的产物。在一座受到“白色鼠疫”而非黑死病侵扰的城市中,政府各部门依然会坚守岗位,贸易往来与商业活动丝毫不受影响,公众的生活也一如既往地继续。肺痨对社会确实产生了深远影响,但不可能造成那种充满戏剧性的鼠疫围城场景的重现。肺痨通常引发个体恐慌,而非民众恐慌。用历史学家凯瑟琳·奥特(Katherine Ott)的话来说:“肺痨的累积发病率和死亡率比任何流行病都高,但是由于日常事务不受其影响,很少有人会感到担忧。”

肖邦与情人乔治·桑

肺痨难以引起人们的警觉还有一个原因,与其他疾病相对比,它造成的死亡至少在某种程度上是“美丽的”。它并不像天花那样可恶地损伤患者的面容,它的症状虽然也让人痛苦,却比亚洲霍乱造成的腹泻使人更有尊严。与肠道症状相比,肺部症状明显优雅体面得多。

体弱病残

肺痨对社会最明显、最普遍的影响之一,就是留下了许多体弱病残的病人。正如阿布德尔·欧姆兰(Abdel Omran)在20世纪70年代所说,在著名的“流行病学转型”或“健康转型”理论中,这个时期的慢性疾病比较少见,传染病则是常态,除了肺痨以外,其他病程漫长的疾病也不多见。因此,由于病程延绵伴随终身,肺痨就成为长期慢性疾病的新标准。一经诊断,患者未来的人生就变得不可预测,他们不得不面对职业、婚姻和家庭等一系列痛苦的抉择,搁置正常生活中的责任、友谊与渴求,承担起新的任务。这项任务会消耗他们全部的精力,而结局只有两种:要么恢复健康,要么接受死亡。

肺痨病人的生活的本质特征,在安东·契诃夫(Anton Chekhov,1860—1904)的戏剧中得到许多暗示。这位身兼医生职业的俄国作家本人就是一位痨病受害者。在得病后,他不得不放弃了莫斯科的戏剧生涯,前往克里米亚,试图在气候温和的黑海海岸重获健康,但事实证明一切都是徒劳的。契诃夫在患病期间完成了他最著名的五部戏剧—《伊凡诺夫》(1887—1889)、《海鸥》(1896)、《万尼亚舅舅》(1897)、《三姊妹》(1901)和《樱桃园》(1904)。只有第一部作品《伊凡诺夫》明确涉及了肺痨,但其他四部作品都把肺痨造成的体弱病残作为不明示的隐藏主题。戏剧中的五位主角,全都如肺痨患者那样无法行动、身陷困境,在苦苦等待中对自己的结局无能为力,这并非巧合。

位于雅尔塔的契诃夫故居,契诃夫曾经在此疗养,并写下《三姐妹》《黑衣修士》等经典作品。

1904年,契诃夫完成了《樱桃园》,不久便与世长辞,他在这部作品中审视了角色的命运:他们所忍受的神秘莫测又无法改变的停滞不前。学生彼得·特罗费莫夫永远无法完成他的学业;商人叶尔莫拉伊·罗巴辛始终无法向心爱的人求婚;女地主柳鲍芙·郎涅夫斯卡雅在财产被游手好闲的情人独占之时,却无力保护其不受侵犯;而地主鲍里斯·西米奥诺夫皮希克则眼睁睁看着自己的土地被高筑的债台侵吞,连一个应对计划都不愿实施。疾病缠身的契诃夫在第一幕中,借西米奥诺夫皮希克之口,为自己和其他所有角色做了一番宣言:“我本以为,我已失去所有,我已彻底完蛋,没想到他们又修建了铁路,横穿我的土地……他们给了我补偿。事情总会有转机,不在今天,就在明天。达申卡会赢得20万,她有一张彩票。”

作为病人,契诃夫是“漫长的19世纪”典型的中上阶层肺痨患者。肺痨导致了这一时期规模最大的人口流动之一,患者纷纷搬离原来的环境,开始“治愈之旅”。自从希波克拉底的名著《论空气、水和处所》问世以来,改变外界环境一直被认为是治疗干预的有效措施。因此,医生给肺痨病人的建议多为“气候疗法”:去有益健康的地方旅行。

医学界对气候的作用及其原理有不同意见。医生经常敦促肺痨病人旅居山间,在那里他们可以深呼吸,拉长吸气的时间,使呼气更彻底。那里稀薄的空气还使阳光更多照射人体,晒黑皮肤,加快血液循环。“灿烂的阳光和壮丽的山景能给人注入新的希望和勇气。”20据说旅居山间可以使病人食欲大振,以此弥补肺痨造成的可怕消瘦。另一些医生更看重海平面附近的温暖干燥的天气,还有些则觉得温和平稳的气候更有利。一种流行观点认为,气候变化对于肺痨病人的恢复有特殊效果;另一种观点则认为,气候变化只是一种辅助手段。医生们还会根据疾病的阶段与患者的年龄情况,适当调整不同的旅行目的地。此外,还有医生认为旅途本身比目的地更重要,旅行有某种治愈的力量,因此,远洋航行就能够使“肺部充分换气”,而晕船则能起到清洁污浊体液的作用。就连长时间骑马旅行,也被认为十分有益。

这些观点的背后都有一个基础假设:流行病本质上就是一种“被刺激”和“亢奋”的状态,通过空气及饮食进行适当的补救措施,能够达到消减性的“抗刺激”效果。因此,富有的欧洲肺痨患者一度喜欢旅行到阿尔卑斯山、法国里维埃拉、意大利和克里米亚。济慈和雪莱去了罗马,托比亚斯·斯摩莱特去了尼斯,伊丽莎白·勃朗宁和罗伯特·勃朗宁夫妇去了佛罗伦萨,肖邦去了马略卡岛,保罗·埃利希去了埃及,而契诃夫去了克里米亚。这种通过迁移寻求“治愈”的做法,在大批医书、谣言和名人逸事中口口相传,引发“连锁迁移”效果,并随着铁路局和蒸汽机公司印发的宣传册更加声名远扬。

在美国,肺痨同样引发了汹涌的移民浪潮,以至于美国历史上因此出现了新的医学版“边疆假说”,尤其是在19世纪70年代横贯大陆的铁路网建成后,为寻求健康而出现的“州际移民”就更加泛滥成灾。在著名的科泉市和帕萨迪纳市,均出现了全由结核病人建立的社区。南加州作为治愈疾病的麦加圣地,被誉为“大自然的大疗养院”和“新肺之乡”。

在因结核病“西进”的移民浪潮中,最著名的是西部经典枪战OK镇大决斗的传奇英雄人物,怀亚特·厄普的朋友—约翰·亨利·霍利迪“医生”。霍利迪原本是乔治亚州的一名牙医,伴随着持续不断的咳嗽,被确诊为肺结核,随后就搬到了堪萨斯州的道奇市,而后又搬到亚利桑那州的墓碑镇。搬家的尝试最终失败,没能挽救他的生命。在美国西南地区定居后,霍利迪因为咳嗽失去了许多病人,因此放弃了牙医生涯,沉迷于赌局与枪支。他曾试图用酒精和鸦片酊来自我治疗,最终还是无法治愈结核病,死于1887年,年仅36岁。

里维埃拉,原本指意大利利古里亚的海岸。

那些没有条件移居他处的结核病患者,只好采取更加近便的治疗方式。其中“吸入疗法”为患者带来了远方环境中的生命精华,患者在家中或医生办公室即可享受。医生为方便病人坐着接受治疗,使用吸入器、雾化器或蒸馏器,为病人的鼻咽肺部提供喷雾、烟熏或水流治疗。正如气候疗法的理念为病人的目的地提供了多种选择,同样地,吸入疗法添加的有益成分也多种多样,如杂酚油、氯仿、碘、松节油、石炭酸和各类汞化物。还有一种替代疗法,与旅行疗法不同,也更为奇特,被称为“高度疗法”,患者坐在热气球下面的吊篮里,可以呼吸山间高处的清新空气,同时省去旅行的昂贵开销与诸多不便。

有个有趣的推测,可能人们认为在家里必须接受严苛的治疗,才会那样喜爱旅行疗法。至于吸入治疗,需要吸入大量的酸性喷雾,过程十分痛苦,况且这种疗法除了起到安慰剂的作用,对于病情也少有缓解。19世纪还有一些其他的家庭治疗标准方法,如通过静脉切开放血术、拔火罐和催吐来净化体内的污浊,调整身体的体液系统;采用蔬菜、鱼肉和冷汤烹制的消炎性、抗炎性饮食,同时对其他有刺激效果的肉类保持忌口;尽可能地减少运动量,尽可能地舒缓压力。杂酚油、盐酸、牛胆汁和胃蛋白酶一度被当作促进食欲的内服药,用来增加患者体重,治疗肌肉松弛。即便体液理论已经走下神坛,医生在实际操作中也没有多少能替代其历史悠久的疗法的新选择。当然,也有医生开始采取对症治疗的方法,用吗啡、鸦片来止痛,用奎宁、马钱子碱和阿托品为发烧的病人降温,或者用鸦片、黄连茶治疗咯血。

原文作者/弗兰克·M·斯诺登

摘编/袁春希

编辑/朱天元

校对/赵琳