1920年前后,一艘游船某天缓缓驶进马赛港的码头。历经三个星期的航行,甲板上的人们探着身等待上岸。张幼仪也在人群中。这是她与徐志摩分别一年多后,第一次出国与丈夫团聚。前一夜,她还躺在船舱中辗转难眠。同船的游客打趣说:“你丈夫要你去真是太好了。”匆匆应下的张幼仪无言以对,她心里清楚,她是被婆家送去的,为了提醒徐志摩对家里的责任。

船还未靠岸,张幼仪一眼就从人群中认出了徐志摩。他穿着一件瘦长的黑色毛大衣,脖子上围了条白色丝质围巾。张幼仪没见过西装革履的徐志摩,但这并不妨碍她认出他。“因为他是那堆接船人中,唯一露出不想在那儿的表情的人。”

张幼仪有些出神,许是太久没见,久到她都快忘记他一向是那样,正眼也不瞧她一下的样子。张幼仪回忆说,她这一辈子都在和像徐志摩一样有学问的男子生活,她的父、兄皆如此,但他们从没这样对待过她,“唯独我丈夫如此”。

尽管坊间已经流传有许多关于徐林的爱情佳话,又或徐陆如何向旧传统发起挑战,但鲜少有徐志摩的原配夫人——张幼仪的声音。与徐志摩眼中那个固守传统的妇女形象有所不同,张幼仪还是家中第一个没有裹小脚的女性,也是那个在传统框架下求学求知的女性。

值得注意的是,这本书最初于1996年在美国首次出版。在繁体版出版之际,“曾经有人对本书对徐志摩的形象可能造成的伤害提出质疑,张邦梅表示,她只是记述了张幼仪的故事和感受,让她也有讲话的机会”。时隔多年,两个人的故事不应该始终只有一个人的声音。对于两人的关系,身处其中的张幼仪也有自己的观察。她又会如何讲述他们的故事,如何追忆属于她的人生?

下文经出版社授权,摘编自《安之如仪》,篇幅原因,较原文有较大幅度删减,文中图片均由出版社提供。

《安之如仪》,张幼仪 口述,[美]张邦梅 著,中信出版社 2023年7月。

原文作者 | 张幼仪 口述

张邦梅 著

“所以呀,他从一开始就不喜欢我”

我头一次听到我丈夫的名字,是在十三岁那年。爸爸妈妈在 我放假从学校回家的时候,把我叫到客厅,交给我一只小小的银质相片盒。

“这是做什么用的?”我想知道。

他们说,看看他的相片。我打开盒子,瞧见一张年轻人的照片,他的头大大的,下巴尖尖的,还戴了副圆圆的金丝边眼镜。爸爸想知道我对照片里那个人的看法。我一言不发地盖上盒子。自从大姐算过命以后,家人一直期待这一刻的来临。我转向爸爸,小心翼翼地回答:“我没意见。”根据中国当时的传统,情况就是如此:我要嫁给家人为我相中的男人。

他叫徐志摩,是四哥帮我发掘他的。四哥在担任浙江都督秘书的时候,有一部分公务是视察当地学校。几个星期以前,他到杭州府中学堂视察的时候,对其中一个学生的作文印象极为深刻。这篇文章题为《论小说与社会之关系》,将梁启超的文笔模仿得惟妙惟肖。梁启超是当时中国重要的知识分子之一,也是二哥的朋友兼同僚。四哥后来告诉我,他翻过数百份模拟梁启超文 章的学生作品,但此前没有一篇捕捉到他文字间那种优雅的文白夹杂风格。

这位年轻作者的书法也透露出不凡的才气。四哥细看他写的每个字形,留意到字“骨”——也就是笔法的劲道,或是毛笔每写一画、一钩、一折时在纸上所用的力量——显示出他有坚定的目的和方向;“字”气——也就是字的自然神韵,这种神韵只有 在一个人受过几年书法训练以后,适时摒弃所学才能达到——表达出他的眼光和操守。

四哥打听了这位文章如此令他难忘的年轻学子的来历,得知他是当地一个有钱好人家的独生子。四哥无须知道更多,当天晚上就寄了封署本名张嘉璈的介绍信给徐家的当家,提议徐志摩与我成亲。信寄出去没多久,徐志摩的父亲就亲自回了封短笺,同意了这门亲事,因为四哥在当地已经博得声望,而且恢复了我们家家境富裕、受人敬重的名声。徐志摩父亲的短笺写得很简单:“我徐申如有幸以张嘉璈之妹为媳。”

这就是徐志摩和我订婚的由来。

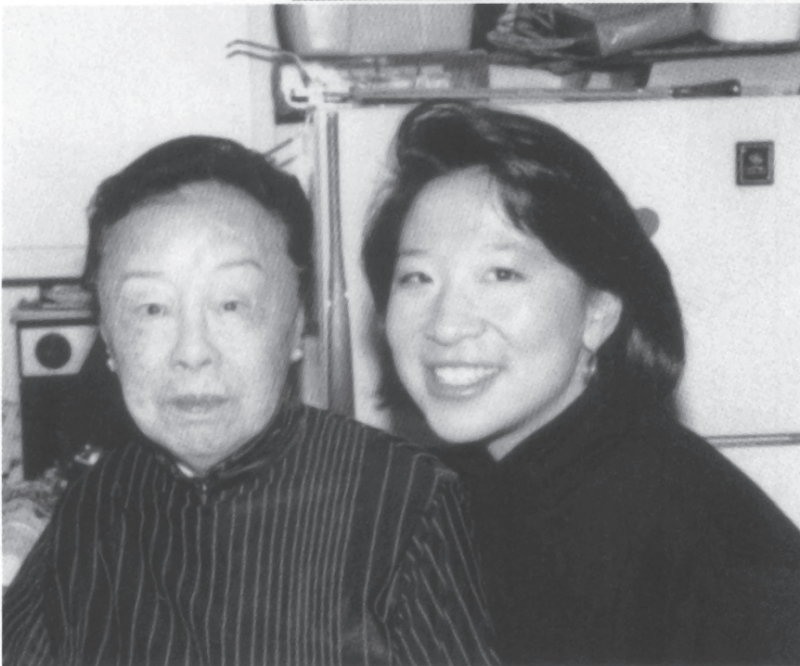

1986年圣诞节,张幼仪与张邦梅。

我和徐志摩结完婚,在婆家住了几年以后,有个用人告诉我徐志摩第一次看我照片的情形。他把嘴角往下一撇,用嫌弃的口吻说:“乡下土包子。”

所以呀,他从一开始就不喜欢我。可是就算后来他思想变新了,他还是不敢反抗传统。所以,他听从父命与我结婚。

在家人考虑正式为我和徐志摩订婚以前,得先找个相命的人 来家里合我们的八字,看看我们是不是相配。我坐在妈妈和相命婆中间,忐忑不安地等着聆听我和徐志摩未来的命运。相命婆盯着她的相命图。“我喜欢这家人,”她说,“是非常好的人家。”

她端详着那张相命图,开始给妈妈解说出生年份里的玄机。徐志摩生于1896年,比我大四岁,生肖属猴。唐朝有位皇帝派唐僧到印度取佛经的时候,挑了孙悟空这只猴子同行,好完成这项重大任务。这迷人又逗趣的猴子,是第一个被佛教徒崇奉为神的动物。可是相命婆说,猴子也可能变得狡猾和丑恶。我的生肖是鼠,象征勤劳与富足。老鼠是专捡烂东西的动物,它们会寻找、获得、囤积丰富的食物。不过,老鼠也可能出现胆小和吝啬的行为。

相命婆深吸一口气,直截了当地向妈妈说明。“我必须告诉你的是,属鼠的和属猴的人在这门亲事里不配。”她宣称,“要是你女儿属狗就好多了,狗是忠实的象征。”妈妈不安地说:“我这两个最大的女儿,老大要到二十五岁才能结婚,老二又和男方不配。”

我差点儿听不下去她们两人的谈话。我想知道出了什么岔子,但不敢打扰妈妈和相命婆。是我哪里有问题吗?还是徐志摩哪里有毛病?相命婆说我们不配,是什么意思?妈妈摇摇头,差点失去耐心地看着我说:“我们怎么办哪?你们当中总有一人非赶快嫁掉不可。”

妈妈沉默良久以后,才耸耸肩膀,摆出一副认命的样子说:“我们得做我们该做的事。”结果相命婆把我的生肖从鼠改成狗,生年也从1900年改成1898年,然后宣布这门亲事是天作之合。我家人把这消息送到徐家,略而不提我的生肖被篡改的事。一个星期以后,徐家把象征婚姻坚贞不渝的一对鸳鸯送到我家门口,家人接受了这份礼。这就是正式订婚了。

围绕在我婚姻中的不幸,是我这一生的一大未解之谜。我始终纳闷,那个相命婆在把我的生肖改成狗以前,到底从相命图上看到了什么噩运?她事前就知道我们会离婚吗?而且我从来都没搞懂,为什么相命婆帮大姐算命的时候,妈妈听了她的话,轮到给我算命的时候,妈妈就没听,难道她认为我嫁给一个不适合的对象没关系?徐志摩和我不顾相命婆的不祥预测而结婚,是命运使然吗?

“我们之间的沉默,就从那一夜开始”

在西方婚礼中,新郎新娘是最有面子的人,他们在一个地方或站或坐,由来宾趋前向他们致敬。中国婚礼的情况恰恰相反,来宾才是接受致敬的人,新郎新娘必须向他们磕头。磕头的全部过程是这样:磕头者先双膝跪地,然后把两臂搁在前面,头着地面之后再起身。

我们举行婚礼的时候,徐志摩和我站在两张红色太师椅前,向每对坐在椅子上的来宾磕头,有人会从一长串名单上念出他们的名字。因为要磕头的对象太多了,我们没办法完全自己来;其实我们身后各有一人帮忙推我们下跪,再拉我们起立。推下去,拉起来;一遍又一遍持续了好几个钟头,我都认不出谁是谁了。

婚礼结束后整整一个星期,我两条腿痛得差点儿没法子走路。

1911年,中国从君主专制变成共和政体,可是中央政府羸弱不堪,全国土地受到各地军阀的控制。1915年,也就是我们结婚那年,军阀之间起冲突是家常便饭。就在我们结婚当天,硖石乡间打了一场小仗,所有开往上海的火车都被取消,谁也没法子回到城里。一听到这消息,许多男客都在喜酒之后离开礼堂,与上海的办公室联系。四哥、徐志摩的父亲,还有他们大多数的朋友都是银行家,这些人当天晚上有一半时间都花在拍电报告诉他们的助手,他们第二天不会到办公室。徐家人不得不订下镇上的旅社房间,又租下另外两间房子给所有过夜的来宾住,这种大阵仗以前从没在硖石发生过。既然大多数来宾要留宿,大家都熬到很 晚还不睡觉。

到了闹洞房的时间,一大堆人都挤进洞房。闹洞房是个非常老式的习俗,新娘坐在房间正中,来宾说些不堪入耳的话试探她的脾气。当徐志摩的亲戚朋友在我四周走来走去戏弄我的时候,我得坐在洞房中间,什么话都不说。要是我哭了、笑了,或是开口了,就会被认为脾气不好。

“唱个歌来听听吧!”一个人说。

“我们让她跳支舞吧!”另外一个人说。

“乖乖,你好丑啊! ”有个人说。“大家瞧瞧这双大脚。”又有个人说。

他把我的裙子撩到脚踝上,好让每个人取笑我的大脚。他做这件事的时候,我什么话也没说,只是由他去闹。徐志摩的一个朋友甚至提议大家看看我内裤的颜色,幸好徘徊在我身边保 护我的哥哥弟弟阻止了他们,要不然我是招架不住的。这种戏弄持续了几个小时,大部分过程徐志摩都没看见,因为他进进出出和不同的人插科打诨去了。说句实话,我觉得参加婚礼的每个人得到的乐趣都比我多。

大约清晨四点的时候,客人突然之间都离开洞房了。我累坏了,一个人在那儿坐着。才过了大概五分钟,徐志摩就进来了,后头还跟着好几个用人。其中一人把床罩子拉到床尾,在床中间铺上一块白丝帛。堂姐告诉过我,第二天早上我要展示这块布上表明我是处女之身的证据。其他几个用人帮着把我从椅子里扶起来,带我走到梳妆台前,准备为我的新婚之夜梳理一番。

我很快就准备好了。我那略带檀香味的头发松垂在肩膀周围,用两只玉梳向后固定;除了披上薄薄一层绣着鸳鸯(象征婚姻忠贞)的红丝袍以外,身上再无他物。用人离开洞房以后,我就转向徐志摩。

他身上也脱得只剩最薄的一层丝袍,而且充满期待地站在房间那头注视着我。初次与他独处,我很想跟他说说话,大声感谢命运的安排。我想说,我现在是光荣的徐家的人了,希望能好 好侍奉他们。可是正当的做法是由他先向我开口,所以我就等在那儿。

当时的我年轻又胆怯,也许一个新式女子会在这个时候开口,一对新人就此展开洞房花烛夜。可是徐志摩一句话都没对我说,所以我也没回答他。

我们之间的沉默就从那一夜开始。

“不三不四”

徐志摩放假回家以后,除了履行最基本的婚姻义务之外,对我不理不睬。就连履行婚姻义务这种事,他也只是遵从父母抱孙子的愿望罢了。我不明白他为什么对我不闻不问,特别是我哥哥还是他的朋友,他显然也对我娘家很满意,可是他为何如此待我?

有时候,他伸着腿坐在院中长椅上读书,我就和他坐在一起缝东西。他会对某个用人说:“给我拿这个。”对另外一个用人说:“抓抓我这里。”可是从不与我交谈。

当时我太年轻了,不知道要怎么样应对,所以我就保持沉默。我想,如果他不想和我说话,我也可以好几天不言不语。我对婚姻所求为何?我不求爱情(至少眼下还没这样要求),也不求浪漫,可是我所求的东西肯定比我现在拥有的——缺乏容忍和漠不关心——要来得多。徐志摩从没正眼瞧过我,他的眼光只是从我身上掠过,好像我不存在似的。我一辈子都和像他一样有学问的男人——我的父亲和兄弟——生活在一起,他们从没这样对待过我。唯独我丈夫如此。

有些日子的早上,尤其是碰到好天气时,徐志摩没交代一声,就不见人影。我从一个用人口里得知,他乘着轿子去徐家在东山上的一栋房子了。虽然我从没上过那儿,可是我晓得从那山顶可以望见一座女石像。根据当地的传说,有个妇人的丈夫到海 外经商后一去不复返,她登上一座可以眺望大海的小山盯着海面瞧。她守候丈夫的时间太长了,被泪水沾湿的身子最后变成了坚硬的岩石。当地人就给那座山取名叫“望夫山”。所以我假想我到过山上那处所在。

这时候,我才了解阿嬷说的“不三不四”是什么意思。

我本该是个有双大脚的新式女子,徐志摩却当我缠过脚似的对待我。他认为我观念守旧,没受过教育,所以不喜欢我。然而,对老太太来说,我又不够传统。有双小脚的她每天待在女眷室就心满意足了,而我却想到硖石街上一探究竟。阿嬷和妈妈对我许过种种愿望,可是我既不像妈妈梦想我会变成的太阳姐妹中的一个,也不像阿嬷想要我变成的月亮姐妹中的一个。

徐志摩回家以后那几个星期,老太太一直紧盯着我。有一天 吃午饭的时候,我没有胃口,她就目不转睛地看着我,然后以肯定的语气说:“你有喜了。”

她会比我先知道这件事,可真奇怪!可是结果被她料中了。怀胎头三个月,我害喜相当厉害。但从第四个月起,我能感觉到孩子在动的时候,就开始盼望肚子里是个男孩。

我已经告诉过你,中国的女人是一文不值的,现在我要告诉你为什么。人死的时候,是从阳世转到阴世。女人、阴性、月亮,以及所有被动和幽深的东西,都属于阴界;男人、阳性、太阳,以及所有强势和崇高的东西,都属于阳界。

十八岁的张幼仪搂着长子徐积锴。

你可能觉得这么分有失公平,可是中国人认为,只有男性——儿子、孙子、曾孙,还有永无止境的后继者——身上才有阳界祭奉阴界祖先的适当成分。好好敬奉祖先,并且维持阴阳界 平衡是很要紧的事,要不然死者会离开阴界,变成孤魂野鬼侵犯阳界。而我们女人只有依靠为夫家生育子嗣,才能保住在阴阳两界的地位。

这就是中国人喜欢男孩,尤其是长子的原因了。记得我听说过,乡下地方有个小老婆生了个女孩以后,非常担心自己在家里的地位,就要产婆立誓保密,把女儿打扮得像个男孩,一直到事情再也无法隐瞒为止,中间经过了十五个年头。你能想象这种事情吗?虽然我也想要个儿子,可是随着怀孕的日子一天天过去,我对自己发誓,如果我生的是个女娃儿,我不会那样对待她;也不会把她的八字别在襁褓上,然后把她丢在田野里,让发现她的人把她当童养媳马上嫁掉;更不会把她的脚缠起来和限制她求学。

生产的时候,我晕了过去,可是没人叫醒我,他们懒得叫。后来我是因为生下儿子,产婆尖叫“是个男孩”才醒转过来。通常,以前乡下人不会这样子,因为他们不想让神明知道家里生了男孩,否则神明会把他带走。

我公婆极为激动。他们送了一堆红蛋出去,向大家宣布徐家的新生子嗣来人间报到的消息。我躺在床上听他们庆祝,觉得大为宽心。能把一个健健康康的儿子带到这世上,真是有福气!我一见他就很疼爱,祈求他会在我老的时候善尽孝道,让我安享晚年。

子嗣的问题既然解决,徐志摩就得到父母许可负笈海外了。1918 年夏天,我们的儿子出生还没多久,他便离家前往位于马萨诸塞州(Massachusetts)渥塞斯特(Worcester)的克拉克大学(Clark University)攻读银行学和社会学。他和大多数初为人父者一样,好像一方面觉得得意,一方面又有点儿害怕自己的儿子。然而,他对我的态度还是一样。当我向他告别的时候,他仿佛早已远去。说不定,他从来就没待在那儿。

“我看你也是个乡下土包子”

1919年春天,中国得知了在巴黎协商的和约条款:作为同盟国之间秘密协定的一部分,山东(孔子的出生地)将被割让给日本。中国多年来对外国帝国主义势力的憎恨,因为同盟国背信弃义事迹的败露而被触发。1919年的5月4日,北京天安门广场上,有大约三千名学生举行了一场群众示威活动,要求政府拒绝接受和约条款。他们高喊着:“打倒帝国主义!还我山东!”“抵制日货!”

第二天,全国各大城市的学生纷纷加入了当地的示威行列,广泛的抗议工潮也随之形成。爱国主义的浪潮就此席卷全国,数以千计的工人碰面讨论抵制日货事宜。6月5日这天,上海大约有两万名工人号召罢工,这事件波及许多企业,日本人拥有的一些棉纺厂也跟着遭殃。

老爷暂时关闭了上海的几家店铺,待在硖石家中阅读报上的报道。学生和工人最终赢得了斗争的胜利,政府释放了被捕的学生,同时表示中国不接受这项和约。

从欧洲回来的二哥对示威活动的成果感到兴奋。后来他问我:“徐志摩来信要你去了没有?”

我摇摇头。

他说:“他这么久没写信给你, 一定是出了什么岔子。”

二哥说这些话的时候,我突然想起大概一年以前徐志摩对我说过一些话,那时我还没怀孕。他说,全中国正经历一场变局,这场变局将使个人获得自由,不再愈发屈从于旧习俗。他好像被关在笼里的动物那样踱来踱去,说他要向这些使他无法依循自己真实感受的传统挑战,成为中国第一个离婚的男人。

我记得我虽然对他这番说辞感到吃惊,可是我既不担心,也不懊恼。我小时候听说过的离婚事件只有在女人失贞、善妒,或没有好好侍奉婆家的情况下才会发生。当然,这些事情我都没做过。我还听说,女人离婚是件丢脸的事,娘家会不想让她回去,所以她只有三个选择:卖娼、出家和自尽。我不相信徐志摩会逼我走上这几条路,我了解他的背景和家庭。

所以,我既没有仔细听他说什么,也没把他的话当真。我以为他只是准备去西方了,所以假装表现得很西化。

可是,听二哥这么一说,徐志摩的话又在我耳畔响起。看到一波接一波的学生示威活动,我明白徐志摩说的没错:一场推翻传统的运动正横扫全国。我以为徐志摩没有写信给我的原因之一,或许是他不认为我想去西方,再者就是他不能把我这“乡下土包子”带出国。

徐家人非常保守,所以不想让我到海外。他们认为我应该待在家里,信奉着“女子无才便是德”的古训。当然,他们这么想有一定的理由:一个啥事不懂、又啥事也不想知道的女子,比起时时在求知、老想知道更多事情的女子好管太多了。可是这是过时的观念了。他们并不明白,如果我晓得一些事情的话,对他们的孙子会更有好处。如果我读些书的话,就可以将所学传授给我的小孩,做个更称职的母亲。

趁徐家人慎重考虑我该不该去西方的时候,我乞求老爷给我请个老师。老爷的哥哥有几个还没出嫁的女儿也想求学,我就和这三个年纪比我小的女孩一起上课。徐家决定让我去和徐志摩团聚的时候,我已经读了一年书,但这个决定和我进一步的学业没有一点儿关系。我想,我公婆之所以决定送我出去,是因为他们也怀疑徐志摩出了岔子。他放弃哥伦比亚大学的博士学业跑去欧洲,已经让每个人大吃一惊了。他的来信中透露出不安和忧郁,令他的父母感到忧心。

张幼仪与徐志摩1921年在欧洲拍摄的第一张合影。

我为愿望的达成感到欢喜,只是得把两岁的儿子留在公婆身边。另外,徐家让我得跟着某一家人一起成行。男人单独远行已经不妥了,女人单独这样做就是涉险。幸好有个从西班牙领事馆来的中国家庭(先生、太太和两个小孩)准备前往马赛,于是我们搭上同一艘轮船一起旅行。一路上我完全不用照看小孩,只是坐在自己的舱房里。

夜里,我躺在船舱中的床上,琢磨着第一眼看到徐志摩的时候要有怎么样的举动。想起我与他之间长期保持沉默(他一开始就说我是“乡下土包子?”),我心情非常沉重。我和婆家住在同一个屋檐下已有五年了,却一点儿也不了解我的丈夫。我试着告诉自己,我们之间的距离还不至于隔得太远。在船上,我记起自己辛辛苦苦跟着老师上课的情形,心想也许徐志摩会注意到我现在的学识有长进。我也盼望能到西方努力求知,学习英文。

三个星期以后,那艘船终于驶进了马赛港的码头。我在甲板上探着身,不耐烦地等着上岸。然后,我看到徐志摩站在东张西望的人群里,同时心凉了一大截。他穿着一件瘦长的黑色毛大衣,脖子上围了条白色丝质围巾。虽然我从没看过他穿西服的样子,可是我晓得那是他。他的态度我一眼就看得出来,不会搞错,因为他是那堆接船人当中唯一露出不想在那儿的表情的人。我们已经很久没在一起了,久到我差点儿忘了他一向是那样正眼也不瞧我一下,将眼光直接掠过我,好像我不存在似的。

他说他想看看巴黎,于是我们就从港口直趋火车站。连坐火车的时候,我们也很少交谈——大概稍微谈了点儿我旅行的经过和婆家的情形。我们抵达巴黎的头一站是家百货公司,他和售货小姐帮我选了些外国服装。而我从硖石的商人那儿千挑万选、上岸前一天晚上小心翼翼地在船舱里摊开打算穿的衣服,全都不对劲儿了。

我不晓得徐志摩讲的是哪国话——我猜一定是法文,虽然我不认为他懂法文——不过,他和正在为我挑衣服的售货小姐聊了起来。他一边摇头,一边冷冷地上下打量着我说,不行,那件洋装不好。另外一件怎么样?他把洋装贴在我身上——这是我抵达欧洲以后,他第一次碰我。

云裳服装公司。

当我看到镜中的自己穿着那袭修长的洋装,感觉到腿上那双线袜的触感和脚上那对皮鞋的紧密时,我都不认得自己了。我们还买了一顶帽子搭配这套服装。到欧洲的第一天,我穿着新衣,和徐志摩一起照了几张相,寄给老爷和老太太,让他们看看我们一同幸福地住在异乡的模样。

接着,我们又搭乘飞机由巴黎飞往伦敦,那飞机小得我非与他双膝交叉对坐不可。以前我从没搭过飞机,因为晕机吐在一个纸袋子里。我并不害怕,那只是因为空气不好,机身又颠来颠去的缘故。我吐的时候,徐志摩就把头撇过去,嫌弃地摇着头说:“你真是个乡下土包子。”

话才说完没多久,他也吐了。事实摆在眼前,我带着小小的怨气,轻声说:“哦,我看你也是个乡下土包子。”

在欧洲时,跟朋友在一起的徐志摩总是那么样的快活,但我能看出他特别喜欢狄更生,虽然我只看过他们两人在一起一次。我看到他手舞足蹈,听到他言语中满是崇敬。当他送走狄更生返回屋里面对我的时候,又露出全然不屑的神色。

于是我对徐志摩起了反感。虽然他从不辱骂人,可是平常一到晚上,他就不高兴看到我在那儿。当阳光普照、他不必和我长时间待在一起的时候,他就对我摆出平和甚至愉快的态度。到了黄昏时分,某种忧郁的神情仿佛无可避免地降临到他脸上。当黑夜来临,他向朋友道过晚安之后,他好像又敏锐地察觉到了我们厮守的命运。自从我到欧洲以后,我们又自然而然地成为没有感情的夫妻。

有一次,他和我一起躺下后,他的呼吸声不但没有缓和下来,反而因为觉得挫折和失败而扬起——在这世界上,他最想做的事便是摆脱我,却败给了我的肉体,并对我们要在一起这件事感到气馁。

原文作者/张幼仪口述 张邦梅著

摘编/申璐

编辑/张婷

导语校对/刘军