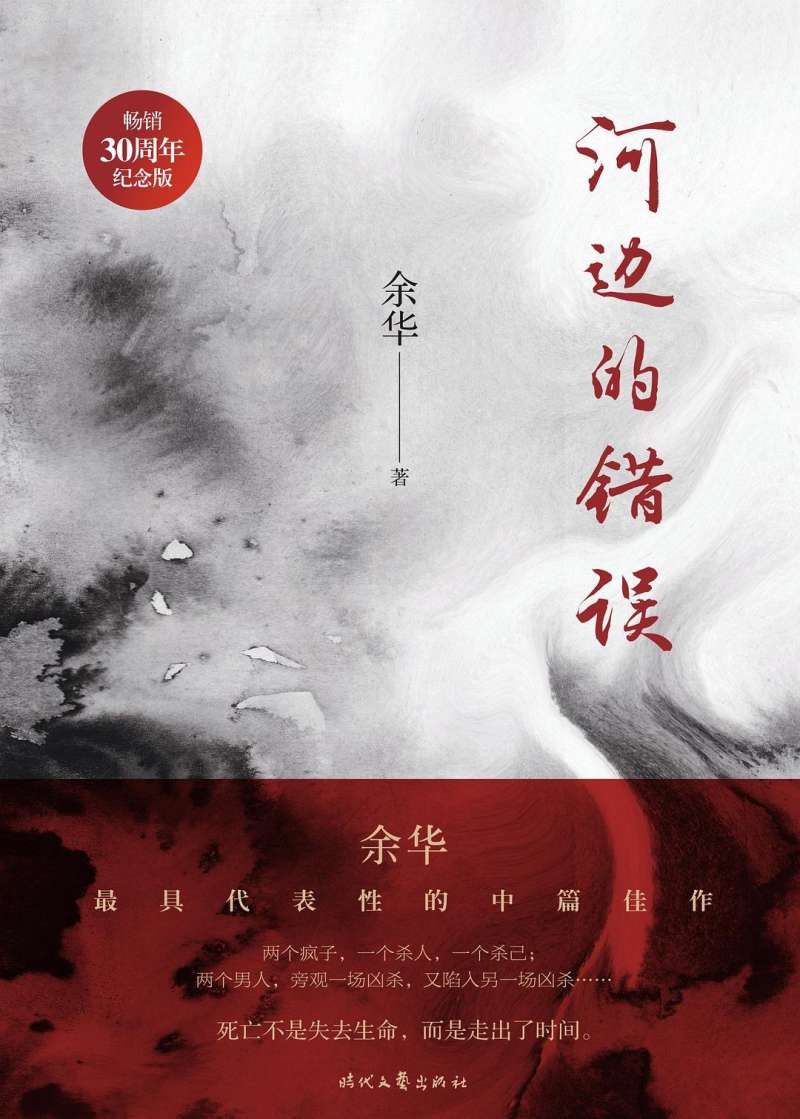

《河边的错误》是作家余华于1987年创作的一部中篇小说,有很强的先锋试验性。小说讲述刑警队长马哲,在侦破河边接二连三的杀人案时,逐渐陷入对于真相的怀疑中。余华说,这部小说的改编充满“陷阱”,在此之前,张艺谋、陆小雅等导演都曾“陷”进去过。90后导演魏书钧,也差点掉进去,剧本创作了十七八稿,才从“陷阱”里爬出来。

电影《河边的错误》已于10月21日在全国上映,上映3天票房破亿。不可否认,票房的成功肯定有主演朱一龙的锦上添花,但作为演员,朱一龙确实与角色融为一体,为了角色体验生活,他先是增肥30斤,之后又减重20斤,甚至为了贴近角色气质,每天都会计算自己胡茬的长度。

《河边的错误》海报口号为:“没有答案”。

《河边的错误》延续了原著小说的气质,以戏仿侦探片的反类型去演绎这个故事,至于凶手是谁,已经不再重要,重要的是由案件串联起来的那个时代以及时代中的人。电影《河边的错误》海报口号上写着:“没有答案”,便是答案。新京报专访导演魏书钧,请他讲述影片拍摄的幕后故事。

【剧本】

改十七八稿剧本,才悟到片子的精髓

2018年的6月,当当影业找到魏书钧导演,想要改编余华的同名小说《河边的错误》。“我第一遍看完没太看懂,但感觉到有一种很强的内在力量。”魏书钧说,他能感受到小说在案件悬疑之外,背后好像还隐藏着别的东西。

魏书钧形容,他当时读小说的感觉,就像听瓦格纳的一部歌剧《特里斯坦与伊索尔德》,这部歌剧有一个特里斯坦和弦,这个和弦永远不回到主音上,特别像余华这部小说带给他的感受,问题好像解决了,但又没有解决,“有种悬而未决的感受”。

在一次对谈中,原著作者余华聊起这部小说的改编“陷阱”——读完第一遍认为小说改编起来不是很难。《红衣少女》的导演陆小雅和张艺谋导演都曾掉进过这个“陷阱”,后者当年和余华两人讨论了四五天都没有头绪,最后才将改编转向作者另一篇《活着》。之后,又有两家电影公司曾经找余华改编这部小说,最后都不了了之。

影片《河边的错误》改编自余华的同名小说。

魏书钧是余华认为第五个即将要掉进“陷阱”的导演。魏书钧坦诚地说,作为一个晚辈创作者,能够改编余华老师的作品是很好的一个机会,并且小说本身有很多留白的地方,除了案件本身的犯罪元素外还有很大的想象空间,他情愿去试试这个“陷阱”。

为了弄懂这本小说,魏书钧还买了一本《怪诞行为学》的书,当工具书来用。“如果你期待用一个理论工具去解释未知、解释不可描述、解释诗歌之类的,肯定是没有结果的。”当时魏书钧没有意识到这个问题,总觉得有研究的办法。他现在特别相信一句话:你可以相信科学,但是你相信科学主义可以解释一件事,那是不一定的。

在改编过程中,魏书钧“陷”进去很多次,一共做了十七八稿剧本,大的方向调整就有四次,每次调整几乎都要推翻掉之前的方向。最开始,魏书钧和编剧康春雷曾尝试,按照一个纯类型片去做是什么样子。中间也想过,所有这些非理性的行为是什么,它对照的东西是什么,在讲清楚非理性之前是不是要先把理性的东西弄明白。包括也起过类似“生活中的bug”这样的中英文片名,更像是一个理性基底下出现的错误。“反正方向挺多的,我们不断地陷进去,然后隔一段时间再来看,发现又出现了比较大的问题。”魏书钧对新京报回忆当时的情景。

直到有一天,魏书钧在看自己上一部作品《永安镇故事集》时,里面有个片段导演跟编剧说:“这个电影你不要理解,你要感受”,他才恍然大悟。“上一个剧本中两个角色产生的台词,却意外启发了这个剧本。”魏书钧说,从那时起,他开始放弃对类型片、类型侦探小说的期待,这对剧本改编有很大帮助,才从改编“陷阱”中爬了出来。

【形象】

为了减重,大年三十朱一龙只吃一个饺子

为什么选择朱一龙饰演马哲?导演魏书钧给出的答案是“合适”。

魏书钧说,朱一龙是很好的演员,表演经验很丰富,年龄也合适,“他对马哲这个角色给予了二度创作,基于剧本之外,他给了很多内在的能量感受,在后半部分马哲有很多人物心理的描写,我觉得那个层次感很重要。”

另一方面,魏书钧觉得,朱一龙的加入打破了过去经常出现的刑警队长的刻板印象,他没有那么粗糙,反倒是有细腻的一面,没有那么外放,却有收敛的一面,这些都是朱一龙给这个角色很大的一个帮助。

原著小说中,马哲这个形象比较模糊,对于其形象甚至心理描写,余华没有着墨太多。而电影通过影像叙事,人物要活生生地站在观众面前,朱一龙塑造这个人物,花费了大量精力。

为了寻找马哲这个人物,朱一龙提前一个半月来到拍摄地南丰县体验生活。来到的第一天,他出门去街上逛,看到一个彩票现场,很多人在刮彩票、敲锣、戴红花,氛围突然间把他拉到了小时候在武汉的情景。

每次拍戏之前,朱一龙会尽量在自己脑子里勾勒出一个具体的形象,没有这个形象立起来,他很难开始表演。寻找马哲这个角色时,朱一龙一直在想,这个形象应该是什么样的,他去刑警大队观察了很多人,一直没有灵感。

朱一龙饰演马哲的部分形象灵感来自余华的旧照片。

后来他就想,为什么不找找原著余华的照片。他翻到了摄影师肖全拍摄的那张余华老师在团结湖,梳着中分,留着胡子,站在雪地里的一张照片。那一瞬间,朱一龙觉得那就是马哲。当时他就决定把余华老师这个形象,跟自己进行一个融合,帮助自己找到马哲这个人物的感觉。

在合作之前,魏书钧只通过朱一龙之前演过的角色,或者接受的采访去了解他。这次合作之后,魏书钧更多从生活层面,从朋友的角度知道他真正的性格底色是什么样子。

为了表现马哲在办案过程中精神状态的变化,朱一龙先是增肥30斤,之后又减重20斤,无论是身体还是精神上,都有很明显的变化。因为这部戏是跨年拍摄,从2022年底拍到2023年初。魏书钧印象特别深的是,2023年春节大年三十晚上,朱一龙那天状态不是很好,因为减重那几天他没怎么吃饭。魏书钧问朱一龙,吃饺子了吗?朱一龙说,12点的时候吃了1个。

魏书钧特别心疼,因为在减重过程中控制饮食,心情会很焦躁,“某种程度来说,他的情绪跟马哲那个时候的状态也很像。从创作的角度来说,我是支持的,但从朋友的角度我也非常心疼他。因为那天大家都在过年,都在吃吃喝喝,他还给所有人准备了保温杯的礼物,而他一个人在房间只吃一个饺子,他对这个角色的付出真的特别多。”

【外景】

河景取自四个不同地方,还原年代气质

小说故事背景发生在20世纪90年代中期的一个小镇上,如何还原出那个年代的氛围,对于这部“没有答案”的电影来说至关重要。

魏书钧说,剧组前期做了很多工作,包括看纪录片,会收一些旧家具、旧衣服,都尽可能去考证它是不是属于那个年代的。比如,片中朱一龙饰演的马哲,几乎烟不离手,在魏书钧看来,这是比较写实的一种描述,为了突出时代氛围,当时他看了很多纪录片,很多刑警经常熬夜办案,非常辛苦,抽烟提神是很常见的。

与此同时,魏书钧觉得,电影要捕捉到看不到的部分也同样重要。他有时候听有声读物,听老子讲“有”跟“无”的关系,比如盖房子有六个方向,房子的墙壁不是要有多厚,而是要中间的“空”,这个“有”是为了中间“无”来做准备的,“无”很重要。他从中受到启发,觉得20世纪90年代的道具、服装,它们看起来的“有”,最重要的是要和马哲这个人物以及这个时代的气氛形成一个看不到的东西。

片中,侯天来饰演的局长说,现在没人看电影了,为了方便开展工作,将办公室搬到了电影院。魏书钧说,其实这在那个年代是有事实依据的,前段时间他跟余华聊天,余华还讲到那时候老家电影院有一段时间经营惨淡,改成了游乐场。

《河边的错误》中加入了马哲和妻子白洁之间的日常生活细节。导演魏书钧认为展示生活细节对影片是一个很好的补充。

相较于原著小说,影片加入了很多生活化场景,比如马哲和妻子白洁之间的日常生活细节。在魏书钧看来,展示生活细节对影片是一个很好的补充,“如果只讲它悬而未决的部分,只讲它背后隐藏流动的部分,我觉得有点太单摆浮搁了。”当把生活内容加进来的时候,这个暧昧悬疑的故事就多了一些生活质感。

具体到拍摄场景,魏书钧说,电影中有三个比较难找的场景:电影院、河流、有年代特征的外景街道。

前期堪景时,2020年剧组去过余华的老家浙江嘉兴市海盐县,结果那里很多地方都翻修了,最后只拍了一张照片。后来,剧组又去了浙江宁波、温州,在温州找到一条河,与电影的气质很相符,河上还有可以出租的铁皮船,导演和团队在上面租了一条船,很是兴奋。结果过了一年多,剧组再去复景筹备的时候,那边已经经历过新农村改造了,河已经被拓宽,边上的房子全都刷上了白漆,河边的树也没了。最后,导演来到了江西省抚州市南丰县,围绕着这个地方寻找拍摄场景。

《河边的错误》中的河流是一个重要的叙事场景。

“片中观众看到的河流,其实是在4个不同小地方取景的。”魏书钧说。这条河无论是在小说中,还是在电影中,都是一个重要的叙事场景,对于魏书钧来说,这条河流淌的感受,那种意象,更像是一个角色,它好像见证了河边发生的种种,是更接近真相的那个角色。影片的英文片名叫《Only the river flows》(只有河在流动),魏书钧说,其实它有另外一种意义,更像是《Only the river knows》(只有河知道)。

【拍摄】

用胶片顺拍,朱一龙每天计算胡茬长度

观看《河边的错误》,观众会明显感觉到画面有很强的颗粒感,甚至偶尔还有一些噪点。这都是胶片拍摄带来的观影感受。

最初在剧本阶段,魏书钧跟摄影指导程马志远碰面后,就决定使用16毫米胶片拍摄。魏书钧说,一方面是为了还原胶片质感,一方面是自己对胶片拍摄一直很向往。在魏书钧学习电影制作的时候,已经是纯数字电影时代,“一直听别人说,拍胶片是什么感受,传说胶片开机之后有马达转动声,会有不一样的感觉。”魏书钧对胶片其实有点情结。

选择胶片拍摄,因为它的成本以及制作方式,必然对创作上的要求更谨慎一些。魏书钧说,这就需要很多遍的彩排,哪怕是一个特写镜头,也要把动作、机位的运动确定了,才能开机。另一方面,胶片拍摄在回看的时候清晰度不太够,这就需要导演和演员,摄影机和演员之间要建立起信任。

魏书钧印象中,拍摄最多的一次拍了9条、10条。有一个镜头,马哲和徒弟小谢从火车上下来,要去对面的工厂查案,两人入画,小谢唱了几句《花心》,马哲踢了他一脚。魏书钧说,当时剧本里写到,小谢哼唱《花心》有几重意思,一方面是通过磁带找到了这个地方,小谢有点逗弄师傅的感觉,“你看我找着了,当时你还不相信我”,这是一个师徒关系的描写。另一方面,两人往里走的时候,马哲踹了小谢一脚之后,小谢又哼唱了一两句,“你的心忘了季节,从不轻易让人懂”,有一种之后的故事对马哲的互文。魏书钧觉得,那个东西要很生活化,不露声色地表现出来,而不能感觉很刻意,尽管是一个几秒钟的远景镜头,但调了很多次表演。

除了胶片拍摄,整部戏基本都是顺拍。顺拍不仅可以让演员在表演时保持情绪上的连贯,还能生发出原剧本中没有的一些创意。

《河边的错误》康春雷角色海报。

比如,疯子的发型。饰演者康春雷在演到一半的时候,他给导演提议,疯子从精神病院跑出来之后,他的形象应该有一种转变。从原来不被意识到是一个凶手,到后来大家已经知道他是凶手,应该有一个不同的样子,表现出更暴力而不动声色的感觉。拍完前面戏份时,剧组就给康春雷理了发,变成了一个短发造型。

魏书钧也提到在整个顺拍过程中,朱一龙对于角色的精准揣摩,“我记得那时候朱一龙每天都会计算自己胡茬的长度,因为伴随着案件进展,胡茬长度会有变化,包括他体态的消瘦程度,眼袋的颜色,衣服的材质和搭配都有变化。”

朱一龙饰演的马哲在片中的形象变化。

片中,朱一龙最开始穿着一件皮夹克。魏书钧说,其实他在皮夹克里面不断换着不同衣服,一开始是衬衫配毛衣,后来他状态慢慢变糟糕,衬衫不在,变成圆领子的秋衣配毛衣。后来毛衣也慢慢变化,直到他要请辞几天的时候,皮夹克外套都变了,变成软材质的衣服,胡子也更长了,眼袋也更深了。“包括疯子最后在河里捞出马哲的衣服穿在身上,也是朱一龙在现场提出的。”魏书钧说,这些设置都是通过顺拍,才能更好地融合到一起。

【专访】

余华老师以一种不在场的方式帮助了我们

新京报:在整个剧本改编过程中,你和余华老师有没有沟通过?

魏书钧:我们唯一的接触介质就是这本小说,我读过余华老师的作品,仅此而已,我跟他本人是前几天才认识。余华老师以一种不在场的方式帮助了我们,好像他放弃了对这个作品原著的解释权,放手让年轻人去做。

导演魏书钧在《河边的错误》北京大学专场放映与观众互动。 图/IC Photo

新京报:片中周华健演唱的那首《花心》,在马哲办案过程中起到了很重要的作用,为什么选择这首歌?

魏书钧:一方面我觉得它的歌词写得非常有趣味,有很吊诡的地方,跟这个故事有一个深度的互文。另一方面它起到了一个对年代还原的写实作用,因为它也是1993年发行的一首歌,流行大江南北,大家都听过的一首歌,那个年代感的东西会从我们的记忆中直接带过来。

新京报:你好像特别喜欢用跨界身份的人来演片中一些角色,比如影片中饰演宏的莫西子诗,他本身是一个音乐人。

魏书钧:其实找他来演宏,跟其找其他演员没有什么区别,并不是因为他的跨界身份,而是他的感觉跟诗歌非常接近。片中宏是一个小县城里的诗歌协会组织者、爱好者,他看起来真的不像是一个凶手,很质朴,当我们拍摄莫西子诗老师在类似于一个荒原河边场景的时候,就莫名觉得他跟场景的一切都很搭。

新京报:对于影片结尾的改编,余华老师给予了很高评价,说甚至超越了原著小说。结尾的设计最初是怎么考虑的?

魏书钧:我觉得如果马哲是做了个梦的话,我希望这个梦好像似醒非醒,在尾巴处有一点不对劲,我希望起到这样一个效果,但这个效果依然是隐藏的,依然是我最初读这个小说时候的感受,它不是摆在明面上的。

新京报:对于结尾的处理,在最初剧本改编时有过其他讨论吗?

魏书钧:有过其他考虑,包括我们拿掉了一些线索,原来有想让刑警队的大楼从一个楼的拆除过程中,慢慢变成一个大坑,但是后来我觉得那些外部的描述,如果特别想去把它当一个象征意义来使用的时候,反倒象征意义的效果会被削弱,它会显得非常刻意,所以后来我们就放弃了这个方案。

新京报记者 滕朝

编辑 黄嘉龄

校对 刘越