刘年珍身份证上的出生年份是1918年,岁月在她身上处处留下痕迹——皱纹爬上脸颊和眼角,手臂干枯,长着老人斑。可她坐在椅子上,背还是挺得笔直,可以自己行走,总是喜欢戴顶小红帽,像簇火焰,明亮又温暖。

“完全看不出来她是名百岁老人。”上海师范大学中国“慰安妇”问题研究中心教授陈丽菲还记得见到刘年珍时她的样子。

2019年4月,面对来访的陈丽菲和调查小组,刘年珍第一次尽数吐露了自己的遭遇——1944年被侵华日军掳走、关押,遭受性奴役,她偷偷逃了出来,但由此患上的炎症也让她终身无法生育。

今年2月27日,上海师范大学中国“慰安妇”问题研究中心发布讣告,刘年珍老人因年老体弱,在湖南岳阳县离世,享年107岁。截至目前,中国大陆地区登记在册的日军“慰安妇”制度受害幸存者只剩下8人。

2019年8月25日,刘年珍坐在床上。 图源:上海师范大学中国“慰安妇”问题研究中心

谜团

第一次见到刘年珍是2019年4月的一个雾天,调查小组成员张如意记得,刘年珍被家人照顾得很妥帖,房间在一楼,干净明亮,生活用品一应俱全。侄子刘松如(化名)说,这些全是把老人从敬老院接回来之后陆续新买的。他和家里人热情地迎接这些远道而来的客人,为他们准备饭菜,但刘年珍好像预感到这群陌生人要问什么事,一直不讲话。

这次探访之前,很少有人知晓刘年珍遭遇过什么,之前住过的敬老院不清楚,后来照顾她的侄子和侄媳妇也不知情。关于自己的过去,刘年珍从不多讲,如果不是在必要情况下,她甚至不会主动跟其他人闲聊。

“她挺孤僻的。”刘松如这样形容。年轻的时候,刘年珍长期自己住在山里的老房子里,后来住进敬老院七八年,岁数大了,又在2017年被侄子接回家。怕遭人嫌弃,不愿意和家里人同桌吃饭,刘松如只好把饭菜端到她的屋里去;她担心自己身上有味道,讲话的时候下意识捂着嘴巴;她很爱干净,把自己的东西收拾得非常利索。

还没见到刘年珍的时候,陈丽菲就听岳阳县当地的志愿者提起过,老人特别要强、倔强,不愿意交朋友,如果是陌生人,更不要想着跟她说话了,她会斜起眼睛,拒绝和人交流,一提到“以前”“日本”,她就非常生气,抗拒得很激烈。

这些表现让志愿者觉得刘年珍很有可能是日军“慰安妇”制度的受害者。线索被提供给陈丽菲,2019年4月,陈丽菲带领调查小组从上海来到湖南,尝试确认刘年珍的身份。

2021年12月,刘年珍抱着小虎玩偶。 图源:新春慰问行志愿者团队

确认身份不是件简单的事。陈丽菲解释,事先一定要做好功课,史料是如何记载的、日军的行军时间和路线是什么、战役的情况怎么样、该和老人确认哪些信息、还要找到哪些旁证……他们用了几个月的时间查阅好文献、列定访谈的纲要,才能成行。

苏智良是陈丽菲的丈夫,同样是上海师范大学中国“慰安妇”问题研究中心的教授,被称作中国“慰安妇”问题研究第一人。在过去的30多年调查中,他发现湖南是除了海南和山西之外,发现最多“慰安妇”制度受害者的省份,从2016年到2024年2月,调查小组就在湖南地区认定了22位受害者。

“湖南在抗日战争时期,战况非常惨烈。这里多拉锯战,又是山区,日军常在行军途中,很难从后方运送‘慰安妇’到前线,就地掳掠成了日军获取‘慰安妇’的重要手段。”苏智良说,相当多的当地女性被日军抓到慰安所,或是随便哪个连名头都没有的地方迫害。

陈丽菲补充,遭受过日军强暴和强奸的受害者,不一定就是“慰安妇”制度的受害者,这是两个概念。“日本凭借国家的权力有系统、有组织地实行性暴力,和士兵个人强征女性是不一样的,前者是有组织的制度性犯罪,后者是个人的犯罪。”陈丽菲说,必须要把史实非常清晰地调查和固定下来,这也是他们的信念。

刘年珍的身份像个谜团。过往的经历也让调查者们明白,很多老人和家属不愿意公开,不愿意交流,知情的乡亲尊重老人,也不愿意随便说。最终老人到底会不会开口,谁都没有把握。

说出来

无论怎样劝说,刘年珍都不想回忆了。

家人告诉她,这是大老远从上海来的大学教授,刘年珍沉默。陈丽菲特意为刘年珍准备了上海的小糕点和花丝巾,可她碰也不碰,递来的茶也不喝一口,警惕得很。

“我恰好是个年纪大些的女性,否则都不要想着能接近她。”陈丽菲理解这样的戒备,她并不着急,先为刘年珍轻轻地把花丝巾围起来,端起镜子给她看。“奶奶您看,好看吧?精神吧?”她试着拉拉她的手,和气地问候。

陈丽菲给刘年珍送去精美糕点和围巾。 图源:上海师范大学中国“慰安妇”问题研究中心

刘年珍的弟媳妇最先打开话匣子,她也是七八十岁的老人了,知道刘年珍因为被日本兵抓去欺负,大半辈子在疾病中度过,无法生育。“太受苦了。”她说。他们把儿子刘松如过继给了刘年珍。

善意让刘年珍渐渐消除了戒备,但依旧不愿意重提往事。陈丽菲只留几位女性在房间里,在她们的不断鼓励和安慰下,刘年珍才慢慢讲起来。

她只记得是在1944年,日军“像赶鸡一样”来抓人,她跑啊跑啊,把鞋子都跑丢了,赤脚也不觉得冷,后来实在跑不动了,才在岳阳县张谷英镇被抓住。被抓的人都顾不上彼此了,“只有自己顾自己。”

刘年珍被带去了山上,扔在窝棚一样的破房子里,只有她一个人。日军“不分白天晚上”地来欺负她,要是哭叫,会招来毒打,直到晚年,她还会梦到日本人抓她、用枪托打她的场面。说着,她露出恐惧的表情,“我吓得像只鸡一样,连哭都不敢哭了。”

白天,屋子外面有人守着,逃走会挨打,但“不逃出来就会死啊!”刘年珍数不清日子,只觉得过了大概七八天,趁着黑夜,她偷偷摸摸逃了出来。回来之后肚子疼得要命,持续了很长一段时间,那时她不知道自己得了什么病,但患上的炎症一直没有痊愈,她也因此不能生育。

讲到这,刘年珍也难过起来,眼里充满泪水,“现在就我一个人了啊。”她不担心别人知道,只是自己心里很痛苦,所以这么多年过去都不愿坦露。

“作孽啊!”张如意记得,那两三个小时里,刘年珍念叨又念叨:“你们年轻人哪知道被日本鬼子抓去的这种苦?”最后说完,刘年珍长长喘了一口气,如释重负,像卸下了包袱一样。

2021年元旦,与志愿者告别的时候,刘年珍不舍地拉着志愿者的手。 图源:新春慰问行志愿者团队

路

小组后来的调查,基本证实了刘年珍的说法,她是日军“慰安妇”制度受害者的身份,最终得到了确认。

刘年珍很坚决,想找日本打官司、赔钱。“她说只有赔了钱,才能证明日本鬼子承认做了坏事,否则再去欺负她可怎么办?”陈丽菲记得,说这些话的时候,刘年珍脸憋得通红,但表情满是坚毅与决然,好几次高举大拇指问她:“要得吧?”

这给陈丽菲带来了深深的震撼,她感觉充满了力量,“很多人会觉得自己已经老了,不愿意多想了,但她不一样。”

调查小组准备离开的时候,刘年珍坚持到门口送行,不断挥手说:“你们要来看我。”陈丽菲觉得,这也是自己工作的意义所在,“她愿意打开心扉了,也恢复和认可了自己的人格。我们做那么多工作,要的就是还给她们清白和自尊。”

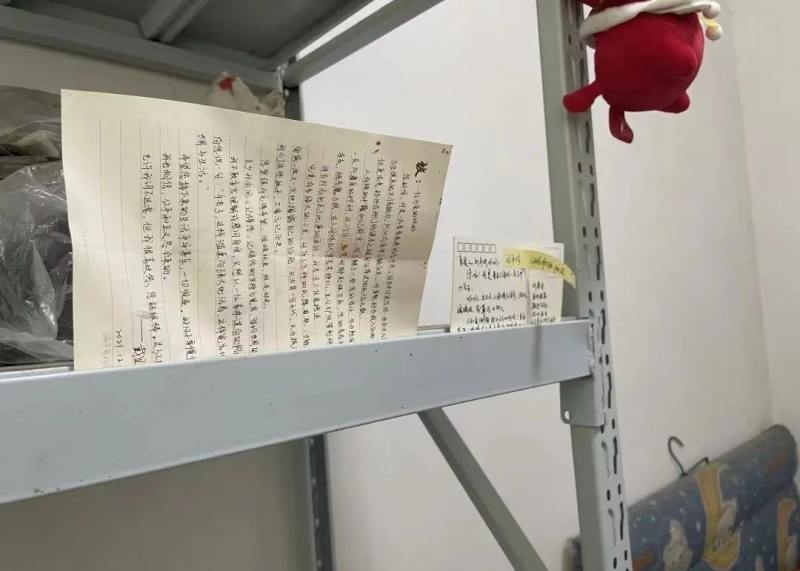

刘年珍的床头摆放着上海高中生寄来的贺卡与信,信里写道:“您坚强而充满希望,温暖纯良,照亮时光。我会用心记得您,记得您的坚持与宽容,留给世界的美好模样”。 图源:上海师范大学中国“慰安妇”问题研究中心

把郁积在心底的苦难说出来之后,陈丽菲和张如意都感觉刘年珍好像变了一个人。之前严肃得一直抿起嘴巴,后来说得多了,也愿意笑了。见志愿者们听不懂方言,刘年珍还会打起手势,试图让对方听懂自己的意思。

接下来的几年,志愿者们常常去探望她,有时是送去上海师范大学中国“慰安妇”问题研究中心提供的补助,有时是带去节日和生日的问候跟祝福。每次见到他们,刘年珍都会起身迎接,从前她不愿意跟人有亲密的身体接触,但2019年之后,她喜欢拉着女孩的手,说着“感谢大家记着我、看望我”。

收到志愿者送来的月饼,刘年珍会双手拿着它,小心翼翼地一口口吃着;有时志愿者会给刘年珍戴上漂亮的小耳环,在阳光的照耀下,她的面色格外红润。“再坐会吧。”道别时,她再三拉着志愿者的手挽留。

如果没有特殊情况,志愿者们每年都会不定期去探望刘年珍,也探望和刘年珍一样的其他受害者。这是他们的传统。

陈丽菲觉得这是对老人的一种无声的支持:“她们受了委屈,但看到这么多人都在关心她们,她们当然高兴。越多人去看她们,越多人体贴她们,她们越会感到腰杆硬。虽然个人的力量是有限的,但我尽力了。”

刘年珍在暖桌旁取暖。 图源:新春慰问行志愿者团队

陈丽菲本来并不从事这项研究,也一点都不喜欢从事这项研究,它痛苦残酷,夹杂着恶与耻辱,但总得有人去做这件事。

她和志愿者们利用假期不断走访。春日的湖南多雨,一边是汨罗江,一边是大山,路不好走,有时就连向导也会迷路,但她不愿意放弃。她把这些调查和记录比作一段路,“是老人的路,是我们研究者的路,也是民族的路。路是向远方延伸的,会有人不断接替我们继续研究,争取该有的权益。”

张如意从2018年读硕士时开始研究“慰安妇”制度。最开始她是惊讶的,人的一生怎么会经历这么多坎坷和苦难,有时做梦,自己也会被困在老人惨痛的讲述里。后来,惊讶变成了温柔,关怀总是大于研究的,她将更多时间投注在老人们的晚年生活。每周,她都要和老人的家属联系至少一次,询问老人的情况,就像关心自己遥远的亲人。

“她们和普通老人一样,我也希望大家更多地把她们当作普通女性、普通长者,希望她们的晚年生活更加幸福,不要有沉痛的包袱,希望她们走的时候,是被爱包围着的。”张如意说。

2021年,刘年珍听力变差,身体也不太好了。雨天山区湿滑,刘年珍摔了一跤,脚肿起来,行动不方便,但还是轻轻拍着床沿,示意志愿者坐在她身边。声音不再有力,她轻声说:“你们操心了。”

刘松如切好了西瓜,刘年珍招呼孩子们去吃,她做了一个碾碎的手势,告诉他们自己已经吃不得大块的东西了,只能先把食物碾细。她说每次分别后,自己都会在心里不断思念探望她的人。

在2022年媒体录制的一档节目里,刘年珍已经讲不出太多话,但还是主动伸手和来客握手,然后立刻捂住嘴巴,声音含混地和对方打起招呼。

2024年过年前后,刘年珍开始神志不清,只能吃流食,离开已经有了征兆。刘松如每天晚上都会特意去看看老人的情况,自己的父母都已去世,这是他最后的长辈了。2月27日,刘年珍吃了早饭,中午却听不见侄子的呼唤了。

这位用75年才打开心结的日军“慰安妇”制度受害者,度过了生命中轻松而温暖的最后5年,平静地走了。

新京报记者 左琳 实习生 郝哲琳 编辑 刘倩 校对 张彦君