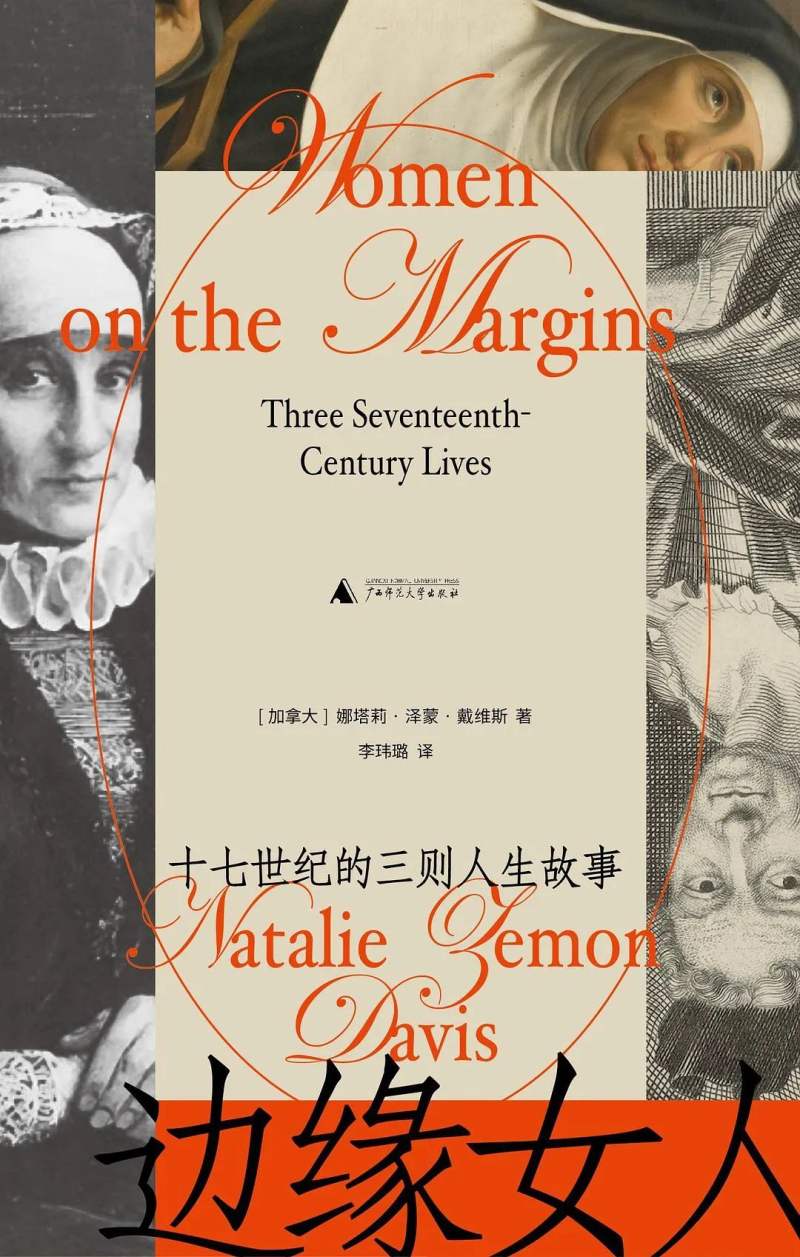

《边缘女人:十七世纪的三则人生故事》

作者:[加]娜塔莉·泽蒙·戴维斯

译者: 李玮璐

版本: 望mountain | 广西师范大学出版社

2023年11月

推荐理由:

边缘意味着什么?对大多数人来说,边缘意味着被隔绝在中心之外,身处边缘的人,被视为格格不入的异类,就像是河流主干旁逸斜出的溪流,抑或是苍天大树伸出的枝丫,漠视湮没是常规的命运,更糟糕的结局则是被折断剪除。因此,绝大多数人,哪怕是那些身处社会边缘的人物,为了生存,都会努力让自己汇入主流之中,几乎很少有人能真正承受被主流排斥在外的边缘人的代价,但恰恰是这很少愿意努力去承担自己作为边缘人代价的人,却比那些主流从众之人,更能寻找到自我,尽管她们在历史上留下的足迹或许隐而不彰,但正是她们为自己所身处的时代以及未来的时代提供了与主流不同的更多的可能。一如书名《边缘女人》,娜塔莉·泽蒙·戴维斯所选取的三位研究对象格莉克尔·巴斯·犹大·莱布、玛丽与玛利亚·西比拉·梅里安这三位女性,从某种意义上说,都是她们所身处的17世纪西方世界的边缘人。

格莉克尔是一位丧夫再嫁的犹太女子,17世纪的欧洲,犹太人本就是被限定居住在特定犹太区的边缘人群,而丧夫再嫁的女性更是边缘中的边缘,更何况她还参与商贸,亲自打理生意,甚至参与财产诉讼。她的如此所作所为本已超出了一般女性的作为,而她还亲自撰写了一部回忆录,其中虽然浸透着犹太人对宗教的虔敬,但更多的是对世俗功名利禄的现实思考。她讲述了那些超自然的异象和教义中义人,但也讲述那些能给世俗生活带来启迪的寓言故事,她试图解释自己一生中所经历的诸多悲喜遭际,为自己面对的诸多苦难,为生活付出的代价,充满怀疑主义与上帝争辩,这让她从一位女性、一位信徒虔诚顺从的桎梏中迈出了自主的一步。

而对玛丽而言,这位寡妇离开了自己年幼的儿子,选择遁身于修道院中,听从神的召唤,如果仅仅是这一点,那么,玛丽在那个时代的女性中称不上稀奇,更算不得边缘——无论是寡妇还是修女都是当时社会中常见的风景。至于聆听圣言与那些神秘的体验,更是出现在当时满坑满谷的圣徒传记中。但真正使她与众不同的,是她主动从世界的中心走向边缘,克服男性口中“性别中的天然恐惧”,前往当时刚刚发现的美洲新世界,去“教化”那些基督教文明之外的“野蛮人”——特别是“野蛮女孩”。她披荆斩棘、筚路蓝缕,在荒原上建立起修道院,用温和、宽容与慈爱以及更“文明”的生活方式去吸引那些“野蛮女孩”投入神的怀抱——也就是所谓文明的“普及化”。她满怀耐心地为她们清洗涂满厚厚油脂因此寄生虫滋生的毛发和身体,教导她们卫生干净的生活方式,开办学堂教她们读书识字,并且竭尽所能从战争频繁的部落之间维系和平。尽管在后殖民者研究者看来,玛丽改变印第安人的“普及化”的所作所为无异于一种变相的文化殖民入侵,但她与她的同伴们的真诚与耐心深深地打动了新世界的印第安人,他们将她尊称为“我的母亲”。

玛利亚·西比拉走得更远,她与女儿多萝西一起乘上轮船,前往美洲苏里南,去考察并绘制那片热带土地上的昆虫、蝴蝶与植物。她是一位艺术家,也是一位博物学家,对当时的人来说,她超越了自己的性别,去观察、记录、描绘那些让一般淑女避之不及的毛虫,她像格莉克尔那样打理财务,她与格莉克尔和玛丽一样最终都是独身女子,但却并非是寡妇,而是由于坚持自己的信念而离开了丈夫。然后,她踏上了那趟博物学家的非凡之旅。

这三位女性都可以称得上是那个时代的边缘人,因为她们没有按照17世纪为女性设定的标准随波逐流度过自己的一生,她们以各自不同的方式走出了那条被当时社会划定的界限,或是让自己以女性的身份融入到当时以男性为主导的主流社会中,或是甘愿前往西方文明中心之外的边缘新世界,去开拓人生的另一种可能。诚然,她们的所作所为在当时的主流中被视为另类边缘人,但于这三位女性而言,她们都不认为自己是所谓的边缘人,她们只是以自己特立独行的方式去加入到这个时代的主流中,那些被站在中心舞台的男性们所掌控的商贸、殖民以及学术的主流中,从这个角度上说,她们并不边缘,她们通过站在自己的中心而走上了世界的中心。

撰文/李夏恩

编辑/申璐 李阳

校对/付春愔 赵琳