2018年秋,36岁的奥地利作家菲利普·韦斯携长篇小说处女作《人坐在世界的边缘,笑》在法兰克福书展一鸣惊人,这部共5卷、洋洋洒洒1064页的巨著当即震动德语文坛。

在今天这个碎片化的速读时代,如此庞大的篇幅本身就已经构成了挑衅。与之相应,韦斯也为故事的展开设置了规模足够宏大的背景:空间上横跨亚欧大陆,西起法国,东抵日本;时间上始于19世纪下半叶,终至2011年的日本关东大地震及福岛核事故。小说各卷有各自不同的叙事者且均为第一人称叙事,并分别采用了五种不同的体裁,它们讲的是:

从情节上看,5卷叙事并不环环相扣,无法构成缺一不可的叙事链条;从体裁和风格上看,它们也各自独立,毫无统一性可言。更与众不同的是,5卷叙事没有编号。它们仿佛5个既独立存在、也应在意义网络中与其他各卷关联的“模块”,读者因此需要解决双重的阅读任务:在分别接受作者给定的“模块”之后,主动铺设“模块”之间的关联。

后一个阅读目标,与拓扑思维形成了有趣的类比。1697年,莱布尼茨在《几何特性》一书中最早阐述了拓扑理念,他把自己所寻求的研究几何图形的方法称作“位置分析”或“位置几何学”。莱布尼茨认为,用坐标度量几何图形的方法“不直接”“不美观”,只关心 “量”,而“我相信我们缺少另一门分析的学问……它直接地表示位置(situs),如同代数表示量一样”。莱布尼茨当时只作出朦胧预想,30多年后,直至数学家欧拉解决了所谓的“科尼斯堡七桥问题”,拓扑思维才开始有了实际的应用:流经小镇科尼斯堡的普勒格尔河中有2个岛和7座桥,如何一次性、不重复地走完7座桥,最后回到出发点?欧拉的解决方法是,把岛和岸抽象为点,把桥抽象为线段,问题于是简化为,如何一笔连起4个点和7条线。可以看到,拓扑思维的关键在于,不考虑具体几何图形的形状、大小或它们之间的距离,而只是关注对象之间连通的可能性及其位置关系。与此对照,阅读的“拓扑”就是指,从不同的阐释角度打通各卷的连续性,由此探索各卷之间的位置关系。本文将遵循这种思路,尝试以不同的空间模式排序各卷,通过其位置的变换激发意义,解锁小说作为整体的完形。

菲利普·韦斯(Philipp Weiss),1982年生于维也纳,小说家、剧作家。处女作《人坐在世界的边缘,笑》2018年由德国苏尔坎普出版社出版,广受好评,获尤尔根·庞托基金会文学奖、克劳斯-迈克尔·库讷奖和劳里斯文学奖。

撰文 | 陈早

《人坐在世界的边缘,笑》,作者:[奥]菲利普·韦斯,译者:陈早,版本:华东师范大学出版社·六点图书 2023年8月。

人物与情节

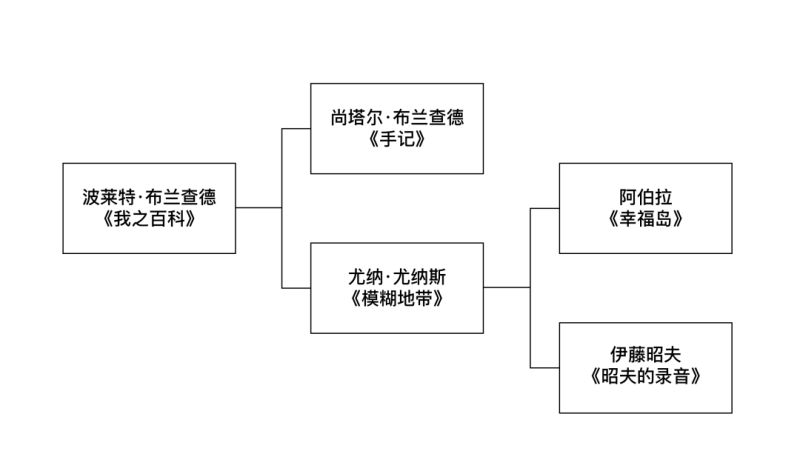

对于韦斯的小说,各卷主人公的人物关系可提供最直观的排序模式。造型艺术家尤纳的情人尚塔尔突然失踪,不知所措的尤纳于是只身前往日本,开始了他的寻爱之旅,对尚塔尔的回忆和思念构成《模糊地带》的上半部分。尤纳在东京寻人未果,却在买醉时偶然邂逅《幸福岛》的主人公阿伯拉,并与她一同经历了百年不遇的东北大地震。地震后,尤纳亲赴福岛核事故现场,通过阿伯拉在当地医院结识了辐射受害者哲史,并陪伴他走完生命的最后一程,尤纳与哲史的相识和对话构成《模糊地带》的下半部分。哲史生前曾经从核电站废墟中救出两个孩子,也就是《昭夫的录音》主人公昭夫和他的妹妹惠子。

在尤纳的寻找过程中,尚塔尔的一个前同事提供了重要线索。与后者谈话时,尤纳了解到,尚塔尔一直在秘密地写作,她的电脑中有一个“没有尽头的文本”。尚塔尔为什么不留只言片语就离开欧洲?她为什么要写作?具体写过什么?这些在《模糊地带》中留白的谜团将在尚塔尔的《手记》中得到解答。

翻开她的手记,我们将会读到,因气候变暖,勃朗峰的冰海冰川融化,“一具装备俱全的年轻女性木乃伊”暴露出来,它属于“1878年遇难的法国旅日者波莱特·布兰查德。发现的物品中有一本随身携带的笔记,内页残损已无法修复,可还能找到刻在皮质封面上的这个年轻女人的名字”。这位波莱特·布兰查德是尚塔尔的高祖母,为破解波莱特的死因、寻找其生前的蛛丝马迹,尚塔尔决意奔赴远东。在日本,她不但找到了高祖母的遗著《我之百科》,了解到这部自传创作、出版、翻译的整个过程,还获悉自己的家族史。作为19世纪末明治维新时期第一批远渡东亚的欧洲女性之一,波莱特嫁到日本后怀孕生子,后代中有一个孙女返回欧洲,即尚塔尔的祖母;波莱特的另一个孙子留在日本,姓氏“布兰查德按日语发音变成布罗西罗,后来是布西罗。最后的后代是某位布西罗哲史”,也就是那位曾与尤纳推心交谈、最终死于核辐射的福岛事故受害者。

根据上述人物关系排列,可得出5卷布局的第一种可能:

然而,这种以人物关系为基础推衍而出的小说布局有无法回避的缺陷。波莱特-尚塔尔-尤纳三位主人公的故事尚可自圆其说:从尤纳的角度去看,一切都是失去和寻找的循环,尤纳寻找着不辞而别、突然失踪的爱人尚塔尔,尚塔尔寻找着高祖母波莱特的死因和自身存在的意义,而130年前的波莱特几乎终生都在狂热地寻找着可托付灵魂的秩序与理想;以波莱特为起点,这就是一段苦撑了两个世纪的脆弱的家族史;以尚塔尔为中心,故事的主题则是个体身份的定位,单薄的自我如何在传统、基因、外部世界、爱欲和激情的挟裹中维持独立。不论是人物关系还是情节,《我之百科》-《手记》-《模糊地带》3卷的关联都可算得上一目了然,缺少其中任意一卷,这个故事都很难自圆其说。

相比之下,另外两卷则更像是生硬塞入的累赘,尤纳在日本结识阿伯拉、哲史,从电站废墟中救出昭夫已属偶然,如果愿意,可以安排尤纳与无数其他日本人相遇,哲史即使不救昭夫也仍然会因大剂量的辐射而死。在此前提下,阿伯拉所画的同人志漫画或昭夫的录音更是意外的意外。也就是说,即使没有《幸福岛》和《昭夫的录音》,波莱特-尚塔尔-尤纳的故事线也不会受到丝毫影响。因此,若要将五卷叙事统合为有机的整体,就不能停留在情节的表层,我们必须跳出牵强的人物关系,寻找各卷文本关联的深层路径。

菲利普·韦斯。

套盒结构与叙事的功能

拓扑学有一个通俗而形象的叫法——橡皮几何学。在平面几何中,两个图形只有在平移后能相互重叠才全等。然而在拓扑学中,图形可以被拉伸、扭转、缩小或任意变形而依然等价,就像一块橡皮泥,不论它被拉伸成球形、正方体还是锥体,只要它不被切断也不发生新的连接,由这块橡皮泥变幻出来的图形都是“同胚”的。对上文从人物关系推导出的小说布局进行拓扑变换,就是在保持各卷连通顺序不变的前提下,尝试打开进入文本的其他方式。

比如,如果把《模糊地带》放大并从纸面上提起,同时把其他4卷缩小并压入深处,就会发现,韦斯的5卷本小说不再只是平面上的树形分叉结构,而形成了一个有纵深结构的立体“套盒”。略萨曾细致剖析过这种叙事策略,套盒结构是指“每个故事里又包括着另一个故事,后者从属于前者,一级、二级、三级……地排下去”。与此相应,《模糊地带》中也暗含着相似的隐喻。作为专职的造型艺术家,尤纳的系列代表作《世界草图缩影》和《想象的风景》有一套固定的创作流程:选取一处“不寻常的景致”拍照,比如“原貌复制了奥地利村庄哈尔施塔特”的惠州博罗或“仿建巴黎”的天都城,以这些实景照片为基础制作“忠于细节的缩微模型”,再对模型打光拍摄,模型照片最后经过电脑处理后放大展出。这种选景-拍照-制作模型-再拍照的模式,这种“巴黎复制品的照片的复制品的照片”可以无限循环下去,其理念与“大套盒里容纳形状相似但体积较小的一系列套盒”如出一辙。更有趣的是,尤纳的全名是尤纳·尤纳斯(Jona Jonas),在德语中名词词尾加字母“s”是一种复数的标志。甚至可以说,本卷扉页上对主人公兼虚构作者的署名Jona Jonas,已经对整部小说的嵌套结构有所暗示。

然而,正如略萨所言,故事套故事这种古老、常见的叙事手段,大多数时候只是类似《一千零一夜》那种“机械的”东西,一系列故事只是“单纯的并置”,而非彼此“共生或者具有迷人和互相影响效果的联合体”。真正有创造性的、有机的套盒结构,需要在故事产生的过程中出现“子体对母体的有意义的映照”。略萨提出的要求,其实是一个更本质的拓扑问题。它意味着,元素之间的联通性不应是外力强行设置的结果,而需要更内在的逻辑必然。因此,若要将《模糊地带》视为统摄整部小说的一级“套盒”,就需要进一步挖掘证据,使得其他4卷能“有意义”地装入其中。

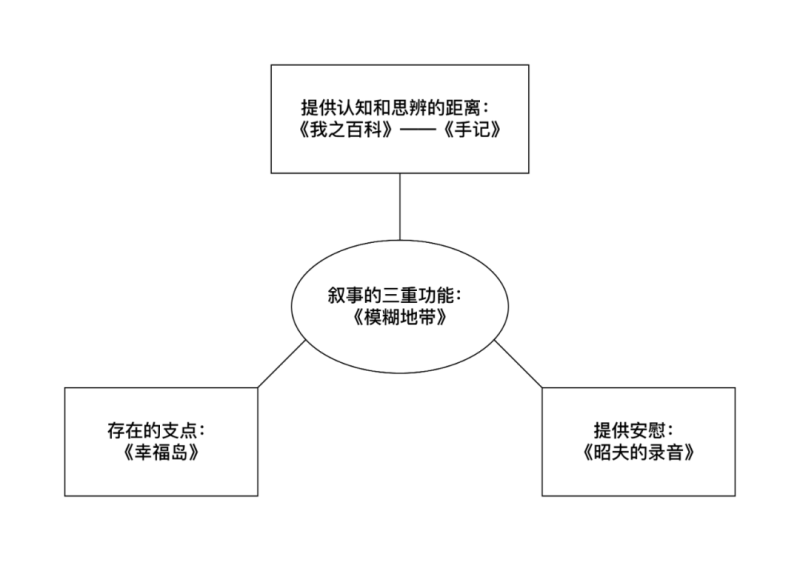

以摄影为“无字叙事”的尤纳,在他的系列作品《世界草图缩影》和《想象的风景》中提供了一种置身事外的空间。那些微模型的照片“一眼看去,也许会让人以为是写实的拍摄。再细看,就会感到一种观察者常常说不出所以然的别扭”,这种“别扭”、这种“霍珀式的疏离感”使观看者与其观看的对象割裂开来,而这种抽离,正是一切认知或反思之所以可能的前提,此时的影像叙事因此不再是单纯的记录和再现,而是具有了启动抽象思辨的能力。

尤纳的另一个影展题为《洋葱鱼》。洋葱鱼是尤纳从曾祖母的遗物中找到的一块船形的小木头,没有人知道它是什么,直至尤纳阅读信件时发现,它是死于集中营的曾祖父留给曾祖母的唯一遗物。当尤纳在日本经历大地震、突然失聪又毫无征兆地恢复听觉后,他突然醒悟到,一切具象之物都不确定、不可控,“物自身毫无意义”,“任何执着都是徒劳”,于是,在东京熙来攘往的吵闹街头,他“张开手,看了看洋葱鱼。……让它落下,离开了。再未回头。”能对抗流逝与消亡的,“唯有叙事,不断的叙事”。是叙事,在信息记录之外行使着意义赋予的功能,它才是打破时空、“把我(尤纳)抢出遗忘的记忆”,才是让人能在无常世界中站稳脚跟的“锚”。

后来,在福岛海边的废墟上,极限体验让尤纳意识到,“拍照这个动作里有种暴力”,因为照片“把观看者留在外面。他看到痛苦,却无法减轻它。他无法进入画面,不能拥抱照片里哭泣的人,或给口渴的人递去一杯水。”面对奄奄一息的哲史,尤纳不但放弃了身负象征意义的物,也进一步放弃了借助技术手段的影像叙事,他把“相机留在了酒店房间,埋在箱子里、内衣之间”。此时的他不再是一个冷眼旁观的局外人,不再对灾难、人性或死亡进行价值判断,他不再沉溺于智性主导的独白,也不再试图定格与己无关的触目惊心。他聆听,他试图理解,他与哲史平等而平静地对话。对于哲史,这种不遮蔽、无修饰的直白“叙事”,因其本能和简单,实现了不可思议的功能——它散发温暖,成为哲史死前最后的安慰,陪着他走向生命的尽头。

上述三种叙事的功能——创造认知与思辨的距离、作为存在的支点以及提供安慰,使《模糊地带》在超越情节的层面上连通起其他4卷。或者说,在《模糊地带》中并不明朗、仍处于隐喻阶段的东西,在另4卷文本逐渐展开的过程中得到了证明和充实。

19世纪,波莱特效仿达朗贝尔和狄德罗的《百科全书》,把她在数千页日记中记录的人生经历“剪碎、重排”,“按概念分类”,以字母顺序编撰为词条,出版了辞书形式的自传《我之百科》。在给编辑的信中波莱特解释说,她想要“彻底打碎”按自然时间写下的日记,使之成为“完全陌生的文字”,唯其如此,她才能冷静地“观察自我,就好像完全站在自己的外面”,最后能清楚地分析出“我曾发生过怎样的变化,为何在不同时间会显现出不同质、甚至极其矛盾的样貌”。130年后,同样想通过写作研究自我的尚塔尔,却以一种近乎嘲弄秩序的方式信笔由疆。相比于波莱特,尚塔尔的叙事抵抗任何结构上的精心设计,但它释放出的生命经验却因玩世不恭而更加清醒。对于尚塔尔,写作是“思维和追问自我的训练”,是“批判性的自我调查”,她“不断地质问、揭露她那分叉的、复杂的、却也平庸而普通的自我”,意欲以此“在她那思考着、感觉着的我中测定出界限,也就是区分开我的那部分由语言和社会化所给定的模式和轨道,与仍然是我的其他那些独一无二、不可言说的部分”。

与波莱特的写作目的截然不同,尚塔尔并不想通过堆垒细节得出关于自我的结论,她早就看透,无论叙事如何真实、如何尖锐、如何丰富,也不可能让她彻底确定自我,因为自我“并非僵化的特性与事件之和。它不是物。它是过程。一种递归模式。一段始终自我杜撰的、讲述自己的故事”。尚塔尔并不是在静态地解剖、整合自我,而是要动态地记录思考的过程,是要通过叙事“把非物质的精神运动形式化”。在建构与解构、数据与模式、结论与过程的对立中,《我之百科》与《手记》几乎应和为两个时代的论战;也正是在二者目的、内容及风格的鲜明对比中,叙事提供的认知和思辨距离才能得到强调,并穿过情节的表象凸显而出。

与思辨力相比,叙事的存在论意义在《幸福岛》和《昭夫的录音》两卷中表现得更为显白。曾因车祸失去一条手臂和一条腿的假肢少女阿伯拉,决定摆脱身体,把精神上传到存储器中,进入唯我、极乐的虚拟数字世界。在这个废除了有限性而完美优化的无垠世界里,她就是一切,绝对自由的同时却永远孤独。没有定点的阿伯拉只能在“虚无中漂浮”,她无法降落,无法逃离,无法醒来,在这种“比一切恐怖更可怕”的极乐里,叙事成为存在的唯一支撑。

《幸福岛》内文。文字为:我在城市里穿梭,疼痛始终在。

9岁的昭夫,与太奶奶、父母和哑妹妹惠子生活在日本北部的沿海小镇。2011年3月,黑色的海啸卷走太奶奶、冲走房屋、毁掉核电站,昭夫在海上漂流数日、徒步穿过被毁的海岸地区,最终回到父母身边。一路上,为了对抗恐惧、给自己打气加油,昭夫不停地对录音笔说话。当海啸的大水将他卷入死寂,当他带着哑妹妹惠子和鬣蜥辰在海上漂浮、在废墟中挣扎,“只有说话才能帮助我”,他对录音笔许愿、提问、描述梦境、述说恐惧,他回忆太奶奶和妈妈、冰淇淋和樱花,他编了一个又一个故事讲给妹妹听,他最怕电池用完,因为那支小小的录音笔就是他的“安慰盒”。找到父母后,昭夫把他这个无比珍视的宝贝送给了哲史,并对他说:“如果您伤心,它也许有用。”而哲史在弥留之际,听到“那唱歌般的小嗓音”时,“刚刚还毫无生气的黯淡的脸发生了变化”。最后,当哲史的身体彻底溃败,当他皮肉分离、全身渗血、被轰鸣尖叫的机器包围得密不透风、永远失去了交流能力时,只有“录音笔里的小声音没日没夜地说着话”,只有叙事,仍在安慰。

从叙事功能的角度安排小说各卷,则可得出如下布局模式:

乌托邦叙事与叙事的空间

韦斯赋予小说各卷的独立性,不止表现于情节的跳脱,风格和体裁的异质化更是姿态鲜明地打破了读者对传统长篇小说的期待。

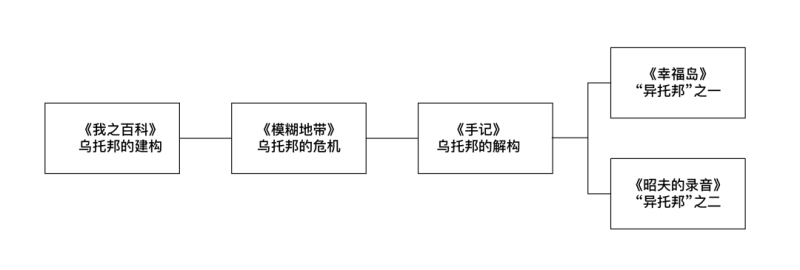

波莱特意欲通过翔实的数据、人为分割的概念词条和字母表顺序安排她一生的所见所思,以这种编排方式“解剖和重排我灵魂的各块肌肉”。可她选择收录的,几乎全都是振奋人心的社会事件,从巴黎公社到妇女解放,从工业革命带动的轰轰烈烈的煤炭贸易到机械科技大出风头的维也纳世博会,从欧陆风卷残云般的城市化、资本化进程到力求弃绝传统、全盘西化的明治时期的日本社会,虽然革命血流成河,虽然工业和资本的冷硬无情让自然满目疮痍,虽然波莱特自己终生漂泊、处处碰壁,但她的书写从始至终都浸透着乌托邦的梦幻气息。她不是没有过怀疑,却无法弃绝对未来的憧憬。

理性与进步的宏大承诺,让波莱特乐观而无畏,几乎成为她在一次次被生活打击得头破血流后重新振作、重鼓勇气投入世界的武器和慰藉。然而另一方面,对理性和进步近乎信仰的坚定,让波莱特鄙薄、甚至痛恨自己的敏感多情。这种无法调和的矛盾,也在波莱特所采用叙事形式中得到有力的表达。集启蒙精神和科学理性之大成的百科全书,这套标榜客观、绝对、无所不包的知识宝藏曾给她带来“世界就在脚下,不再成谜”的狂喜,波莱特之所以以此为榜样,是因为她试图以相同的目标剖析自我、冷静全面地观察自我,她要“发现一些普遍性”,发现那些“世界向我汹汹袭来的时刻”。也就是说,她要疏离、压抑甚至剔除心性中无法与理性调和的那一部分自我,因为“那个我已经在世界的重压下粉碎”,她要“精简”出一个高度浓缩、由必然性塑造的可理解的我。

一个半世纪后,波莱特所信仰、维护甚至努力建构的确定性,在艺术家尤纳的生存经验中荡然无存。身为雌雄同体的两性人,尤纳自幼彷徨于最根本的身份认同。死于集中营的祖父、离奇去世的妈妈、不辞而别的爱人、格陵兰反常的冰川崩解、日本百年不遇的地震、海啸与核事故……一次次断裂与无常取代了稳定、永恒的信念,成为生存的底色与常态。忆及童年,尤纳说起他最初的“形而上的恐惧”,那是一张“月亮之旅的插画,描绘了豆蔓上、即将到达月亮的明希豪森望着漂浮在太空中的行星地球,他看起来似乎只是挂在植物的细茎上,随时都可能坠入无际无垠的虚无。”这种此后再也无法摆脱的恐惧,让尤纳不停追问:“若地面不再支撑,人要怎样站立?”也是这种恐惧,让他的想象力“着了魔,被骚乱和毁灭附体”,每当他“试着想象完整、神圣、坚固的东西”,比如妈妈床头“新艺术风格的花瓶”,那只19世纪末的传家宝就会“蜡似的熔融、坍塌,消散在空气里”,甚至“飘浮起来,在天花板上撞成千百万碎片。”

如果说,波莱特的《我之百科》曾为以理性和进步为主要特征的现代性理想欢呼呐喊,尤纳则以切身的生存和审美经验为这一理想打上了怀疑的暗影。他本能地直觉到秩序的脆弱,亲眼目睹了技术的失控,在毫无征兆地失聪又突然恢复听力后,人来人往的东京街头成为尤纳眼中启示般的隐喻:“任何执着都是徒劳。”这种反目的论的洞见,在另一次成像时化现为让尤纳着迷的古老的东方智慧:金缮。室町时代,幕府将军足利义满“打碎了自己最喜欢的茶碗,[……]他命令幕府里的艺术家发明一种新方法。裂纹、伤疤和缝隙不被遮遮掩掩,反而艺术化地强调、展现出来。用混有金粉的漆填充。偶然,铜绿,伤残,历史。金缮有着瑕疵和消逝美学的元素。破碎之美。”

凭借艺术家的敏锐,尤纳以温和的、遵循时间顺序的线性叙事记录着他所体验的断裂和不确定性。这种对危机的审美意义上的感知,在尚塔尔的《手记》中进一步发展,转入思辨和哲学的纵深领域。尚塔尔以理论物理学家和气象学家的身份,深入探讨了科学认知在后工业时代发生的变化。20世纪以来兴起的量子力学和复杂性科学,以“测不准”“二象性”“概率”“混沌”等概念击碎了工业革命时代占据统治地位的经典力学范式,科技飞速发展促成的认知手段革命并未让人们如愿观察到“在空间、时间和普遍自然规律的常数基础上展开的物和力、原因及其必然后果之间的相互作用”,反而一再地证实着涨落、偶然、佯谬和复杂的无处不在。“物理学的世界图景,早已改天换地,激进的变化使之彻底诀别了可用简单、普遍、永恒的法则精确描述、计算的世界”。宇宙没有常数,“它向所有方向逃逸着。既不稳定也不持久”,“没有任何凌驾其上的方案,没有中心,没有神或生机主义的原则”,如其所是的世界,罢黜了经典科学知识的崇高地位,在尚塔尔看来,这种认知的结果将不可避免地使人本主义传统沦入虚无。启蒙和理性的光,如同刺瞎俄狄浦斯的真相,她因此以一种天启式的口吻戏谑地预言:“摧毁你们自己!”

除了经典科学叙事本身合法性的颠覆,波莱特在19世纪信仰和追求的万能技术、绝对自由和精神之爱,也在21世纪尚塔尔的笔下一一碎为刻薄的讽刺和无奈的自欺。没有反思的技术如同潘多拉的盒子,它的恣肆扩张带来变暖的气候、恶化的环境和切碎基因的核辐射;摆脱家族和传统的个体没有得到期待中的自由,反而因为羁绊的消失而不知所之,在没有终点的漂浮和逃离中沦入寒冷彻骨的孤独;让人自以为圆满灵魂的爱情,在进化论和生理学解释中崩解为基因的谎言和激素的操控,因此终将在心醉神迷的短暂片刻之后把人推入懦弱、嫉妒和痛苦的深渊。不止内容,尚塔尔的碎散手稿也从形式上不遗余力地解构着时间和逻辑的秩序,她玩世不恭地在情感宣泄、科学推演和理性思辨之间游移跳跃,让真知、共识、完整或统一的严肃诉求均沦为笑话,让位于随机和涌现。

可事实上,不论波莱特的建构,尤纳的危机书写,还是尚塔尔的解构,三位来自欧洲的主人公均未逃离现代性的乌托邦话语,不论在态度上有多么显著的差别,她/他们始终都在围绕着理性、进步、确定性或普遍性这些共同的主题展开讨论。小说中真正突破这套话语体系的,是两位来自日本的主人公。一方面,图像、音频等更具感官震撼力的叙事形式冲击了更具规范意义的书面文字的主导地位。同人志漫画和私人录音,从最初起就是根本不在乎公共效力的私人话语。另一方面,以精神失常的非主流少女阿伯拉和9岁的日本男孩昭夫为自述者,也直观地体现出叙事主体的异质化和多元化。

《幸福岛》内文。文字为:我任意打开一扇扇门,寻找着我自己。

阿伯拉梦游般穿梭的虚拟东京,是一个数字侵蚀了现实、我即世界、空间位置失效、时间封闭循环、概念如回声般空转的另类空间。其诡诞、陌异、不合逻辑,在叙事形式上也得到了恰切的对应:日本漫画与普通西方书籍顺序相反,“从后向前,从右向左”的画面,提供着不同于通行线性文字的特殊阅读体验,对称的镜像结构,似曾相识,却颠倒悖谬。

日本男孩昭夫,得天独厚地拥有儿童的“泛灵论”特权,他因此能理直气壮地把一切事物看作有独立生命、需要关心与敬畏的平等对话者,他活泼而真诚的共情能力使他本能地超越了对抗、控制或征服的敌意。因为人与物、主体与客体对立的认知习性尚未建立,他能够始终以一种游戏般纯粹的、无功利的态度进入审美的世界,而无需克服任何人类中心主义的价值判断,也没有灾难叙事惯常的咄咄逼人。在这部反英雄的奥德赛中,昭夫用他自由的感知力和天真的想象,轻而易举地融化了现代理性主导的成年人的封闭世界,创造出一个万物齐生、万物交联的异质空间。在宏大叙事的乌托邦遭遇解构之后,“异托邦”浮出水面、取而代之,叙事由此“摆脱了它对时间的古老义务”,语言成为了“空间的东西”(福柯)。

发明自己的阅读顺序

不确定的文本卷号,一方面鼓励着阅读的随心所欲:读者可以“按自己的方式”阅读,“可以穿插跳着读,可以并列各卷平行地读,可以任选出一卷读,也可以用经典的线性方式读”。另一方面,若要把5卷统合为有机整体,就需要以某种有效的意义模式连通起原本独立的各卷。如同一道需要解答的拓扑问题,小说表面的离散状态对读者发出邀请、提出要求,它呼唤读者“发明自己的顺序”、主动安排各卷的位置,在阅读过程中积极参与文本意义的建构。而游戏的精彩之处在于,作者韦斯未设定标准答案,读者因此有充分自由,根据自己的解读意愿拼合出不同的文本全貌。

接受韦斯的邀请,本文尝试安排出三种不同的阅读模式:

从情节角度看,以人物关系为基础的平面树形模式提供了时空上的横向关联,但这种连结松散牵强,并不能把小说各卷统合为有机整体。

2.从元叙事的角度看,各卷文本之间则呈现出纵深的递归模式(recursive pattern),该模式因秘鲁作家略萨对中国套盒的描述而进入文学的公共视野。但韦斯5卷小说的递归策略并非简单的故事套故事,而是深入探索了叙事的功能:《模糊地带》中以隐喻方式提出的三种叙事功能,即提供认知和思辨的距离、提供生存的支点、提供安慰,分别在其他各卷得到深入而具体的展开。

3.从乌托邦叙事的角度看,5卷小说在乌托邦的建构、危机、解构以及对两个异托邦的描述中实现了连贯和统一。

然而,不论人物关系、元叙事还是乌托邦叙事,每一个角度都只是进入文本的一种尝试,如何解读,绝无定论。期待智慧的读者开发出更多出人意料的路径,让每一次阅读都充满意外和未知,成为探险和解密。

撰文/陈早

编辑/张进

校对/赵琳