几乎没人看得出金涌已经88岁了。

他面色红润,声音响亮,走起路来不要人搀扶,自评身体没有年轻时好用,但不妨碍他听人说话,日常阅读写字。

他退休前研究化工,经过了近70年的学术生涯,是国际公认流态化、反应工程领域的领军人物、循环经济领域相关学科发展与实践推动的领军人物,做了中国工程院院士和清华大学博导。退休后,他花大把时间做科普,线上线下,对民众、对领导、对企业家。

2023年11月1日,在北京师范大学良乡附属中学,由北京市科协主办、北京科学中心、新京报社承办的“院士专家讲科学”活动中,金涌院士为青少年们带来了一场特殊的科学课。院士为什么要做科普?金涌的答案是,“科学家不仅要做科研,创造知识,同时还要传播知识,惠及大众,要在青少年的心中种下科学的种子”。

2023年11月1日,金涌院士在北京师范大学良乡附属中学开讲。新京报记者 王远征摄

“面包干”的日子

1935年,金涌出生在北京,他由奶奶抚养长大,祖孙二人寄居在姑姑家中。他向新京报记者回忆,“我父母感染肺结核,我5岁前后他们就都去世了,我小时候他们甚至没有抱过我,因为怕传染给我,都是我在窗户外边,他们在屋里逗逗玩玩”。

金涌早熟,成绩好,一路读书到高中,高二时,他被聘到北京市东城区团委做组织员,“冬天下着雪,我背着书包串商店,负责找徒工谈心,家里怎么样啊,有什么样的启发觉悟啊”,那一年,他发展了18个团员,成立了1个团支部。

1953年,金涌因高考成绩优异被选入北京外国语学院留苏预备班,已过耄耋之年的金涌还记得,自己当年“数学成绩好,最想就读的专业就是数学”,当时的学生们有一种时髦的讲法,“数学好才最能体现人的智商水平。”

但最终金涌被安排进化工专业学习。进行了将近一年的俄语培训后,1954年,他被送往苏联,临行之前,这批学生受到当时高级别领导的接见,“我们的助学金比一个部长的工资都高,假如在那不好好念书,就对不起家乡父老,成绩不好,你自个就没脸,就卷铺盖回来。”

当时,金涌每天早上7点起床,“连走路带吃饭到教室”,下午下课后,直接钻进图书馆,“不到晚上12点图书馆关门绝对不会出来”,即便在课间有丁点儿的空闲,也被用来向苏联的同学请教俄文,“整整5年没有看过一部电影”。

这种摈弃一切娱乐的生活状态一度被同窗们笑成为“面包干”,“他们说我们干巴巴的一点水分也没有”。但最终,金涌以所有科目满分的成绩毕业回国,苦行僧般的努力换来了当地学生和老师的敬佩。

化工领域的先驱

1959年留学回国后,金涌被分配到中国科学技术大学任教。1973年,由于中科大不再设立放射化学专业,金涌和同系的另外几位教师一起来到了清华大学,继续教学科研工作。

当时教学条件简陋,金涌和同组教师,带着18位学生,到一家化工厂开门办学,他们早晨参加劳动,下午在工厂进行讲课,还需要参与配合改造一台损坏的苏联进口大型流化床反应器。

没有设计流化床方面的工程经验,金涌便带着师生查询国际上流化工程学术上的最新进展,到北京化工研究院借用实验设备、在车间反复测试数据,直到最终任务圆满完成。

1979年,金涌领衔创建了清华大学反应工程研究室(FLOTU)。长期在湍动流化床、高速气固流化床反应器、气液固三相流化床反应器、颗粒技术及反应-反应、反应-分离耦合等领域进行深入的教学与研究工作。

多年来,金涌获得了诸多原创性学术成果,通过气固湍流流场时空结构研究,提出了气固流态化流型转变的机理模型和定量判据;进行了气固并流下行床流体力学、传递学的系统研究,并进行了团聚流态化行为的提出和基础研究。

在工程开发应用研究方面:发明了湍动流化床新型复合内构件,改善了流化质量,解决了工程放大的难题,成功地用于指导六种工艺,三十余台大型工业流化床反应器的改造或设计。所研究的气固循环流化床、气固超短接触催化反应器,移动床重整反应器、大型节能干燥装置等已成功地应用于工业过程,在生态化学工程与工艺、产品工程、亚微米与纳米粉体技术研究与应用方面也取得重要突破,获得显著经济和社会效益。

1997年,他当选为中国工程院院士。

从被组织安排,到“干一行爱一行”,金涌在化工领域深耕近八十年,他对化工怀有深厚感情,“化学工程是跟人类的生存密切相关的,衣食住行都离不开化工,种田用的肥料、杀虫剂,汽车的汽油,电池的燃料,装修的水泥玻璃,这些全是化工人做的,没有化工就支撑不了现在的文明社会。”

科普匠人

退休之后,金涌把大量的时间用在科普上,他曾在许多场合提到过自己热衷科普的原因,那是多年前一次与一线化学老师的座谈会上,他质问道,“你们为什么没在中学培养学生对化学的热爱?化学如此关键。”老师反驳说:“培养学生,是你们院士的职责。你们不干,却来问我?”金涌当时无言以对,他感到惭愧,并将这个问题带到了中国工程院,引发了更深层次的思考。

“一线老师们的确不清楚科学领域的最新进展,点燃学生好奇心的事,的确得我们来做。”

2009年,经金涌发起,中科院、工程院43位院士联名发表了《振兴化学与化学工程教育,从中学生抓起》的倡议书,号召通过化学化工的科普教育,让更多青年学生了解化学化工专业的前沿进展。2012年,该项目分别被列为中国工程院和中国科学技术协会重点资助项目。

那几年,金涌也没有闲着,他记得,自己曾先坐飞机,再转火车,最终乘坐汽车到达一处偏远山区的学校进行科普,“学生们都很激动,结束后还要拿着本子让签名”,他意识到,偏远地区的孩子资源少,要投入更多精力,将科学辐射至更广泛的地区。

回京后,他拉来自己的学生、清华大学的老师们,还有多位院士、其他高校的专家们,亲自去谈赞助,拍摄短片,制作配套科普书籍,希望能让青年学生了解化学化工的内涵和深度。

经过6年的不懈努力,2016年5月,题为《探索化学化工未来世界》的视频短片及配套科普书籍终于由清华大学出版社出版。

做了这么多年科普,金涌的经验是“不要讲道理,而要讲故事,讲很多很深的道理,结果就适得其反”,他认为,真正的科普不是要教给孩子们知识,而是引发孩子们的科学兴趣,“把他们‘勾引’过来,在他们心中种下科学的种子。”

11月1日,走在秋日的校园里,入眼满目金黄,金涌觉得自己“确实是老了”,这几年来,他的脾气越来越好,“我现在很随和,但年轻时候对学生是相当严厉的”。他不拘小节,随身带着的包是2019年一次会议的纪念品,他说自己闲不住,总爱去实验室,去和同行们交流科学问题,工作日,他要绕着小区走5000步,到了周末,他的固定行程是到圆明园散步,目标步数是一万。

他常常在校园中闲逛,清华园中有一处地质之角,金涌记得有块石头上刻着爱因斯坦的名句,“每天我都无数次地提醒我自己,我的内心的和外在的生活,都是建立在其他活着的,和死去的人的劳动的基础上的,我必须竭尽全力,像我曾经得到的和正在得到的那样,做出同样的贡献”。

这也是金涌的一生写照。

退休之后,金涌院士把大量的时间花在科普上。新京报记者 王远征摄

对话

新京报:您为什么以化学为终生之业?

金涌:实际上并不是我选择了化学。我1953年中学毕业的时候,因为高考分数高,直接被录取到留苏的预备班,我填的志愿是数学,因为当时我觉得想体现一个人聪明,就得数学好,后来组织安排我学化工,我还有点不高兴,但干了一辈子,我现在完全是干一行爱一行了。

新京报:您的学生时代的学习生活是什么样的?

金涌:我选入留苏预备班之后,先学了七八个月的俄文。在苏联,考试不是笔试,是口试,老师提前准备好六七十张小卡片,最重要最核心的内容会重复,但也有很偏的题,比如说你考物理化学发展史,这本书的头页是什么,你要是不会,那你这满分就保不住了。

所以为了确保拿满分,我们每天早上7点起床,然后赶紧麻溜儿跑到学校,7点40分上课,连走路带吃饭过去,一些政治课本俄文书看不懂,我们买中文书,把重要关键的地方找到,再看俄文版,背下来,模拟考。我们的课要上5年,每学期五六门课,差不多要考60次试,要保证每门考试都满分是好难的。

刚开始到苏联的时候,下了火车,一个中国的高年级学生把我带到宿舍,给了我功课表,就像把我扔在这大海里了。我第二天早上一醒,都不知道自己在哪呢,听广播一句听不懂,我说这次惨了。好在数学物理这些,基本上没有太大问题,最难的政治课,我们会在每节课之前开讨论会,课上积极发言,给自己挣平时分。

我们5年没看过一个电影,冬天天冷,我们7点多到学校后就不再出来了,每天上课上到下午4点多,直接钻图书馆,图书馆晚上12点关门,我们就12点才回宿舍,12点以前绝对不会出来的,每半个钟头干什么,小本都规划好了,不能有一点时间浪费。下了课我们也不出去,在课间和苏联的同学请教俄文。

最后我们大概有百分之六七十的学生都做到每门功课满分 ,所以50年代的留苏学生给当地学生和老师的印象简直太另类了,说你们这些人不是人,我们不赞赏你们,你们就像“面包干”,干巴巴的一点水都没有。但他们也很佩服中国学生的毅力。

最开始的时候肯定是有些辛苦的,但我们后来也习惯了,到了四五年级基本就没有任何心理负担了,因为俄文也好了,我们只要功夫下了,功课不在话下,我们在班上绝对是最好的。

最后发毕业证书的时候,中国学生的证书一摞红的,真是露脸。

新京报:能不能介绍一下您的研究?

金涌:我是做化工的,我想特别提到的一个研究进展是,2001年我们的反应工程研究室能够成吨制备碳纳米管了,当时这是一个世界性的难题,大家听了我们能做成都很震惊。

碳纳米管是1991年被发现的,这是化学及材料学很热的研究领域,为什么呢?碳纳米管的传热性能可与金刚石媲美,导电电流密度可达铜的1000倍以上,强度是钢的100倍,重量仅是钢的1/6,国际学术研究认为它是一种非常有潜力的超强、超韧材料及下一代半导体材料。刚发现这种材料的时候,碳纳米管只能按克生产,我们的团队能实现碳纳米管的量产,就能应用到工业界中。

但实际上,我们的研究并没有被中国的企业家们所看到,他们几乎一窍不通,都不知道什么是碳纳米管,更别提该怎么用。过了几年,还是一个外国公司说可以卖给他们,我们没办法,只能200万美元卖掉了,因为再不卖只能砸手里,后来人家把碳纳米管用在锂电池里,现在每年能有几百亿的利润。

从这个之后我就一直在想,这么好的材料,怎么中国的企业家不来买,不来用。后来我琢磨明白,科学研究和企业之间是有距离的,企业家们不知道、不了解最新的研究进展,那就很难很快地将最新的科研成果运用到实际生产中,这还真的需要学者专家来向企业家们做科普。

我们的团队后来发现可以把碳纳米管跟石墨烯做结合,石墨烯是个平面,碳纳米管是个柱子,用碳纳米管把石墨烯一层层架起来,形成了立体的纳米材料。

这个材料做出以后,有外国企业希望大量买成品,我们就去调查,他们的用途是什么,结果发现人家是把纳米材料填入铝片中,做成电极。我们就也因此找到了应用方向,告诉了企业怎么用,中国公司也愿意买单,他们把这个材料用到了电池里,后来促进了汽车产业发展。

所以真的还是要科普,让企业家了解技术,真正有利于制造业的发展。

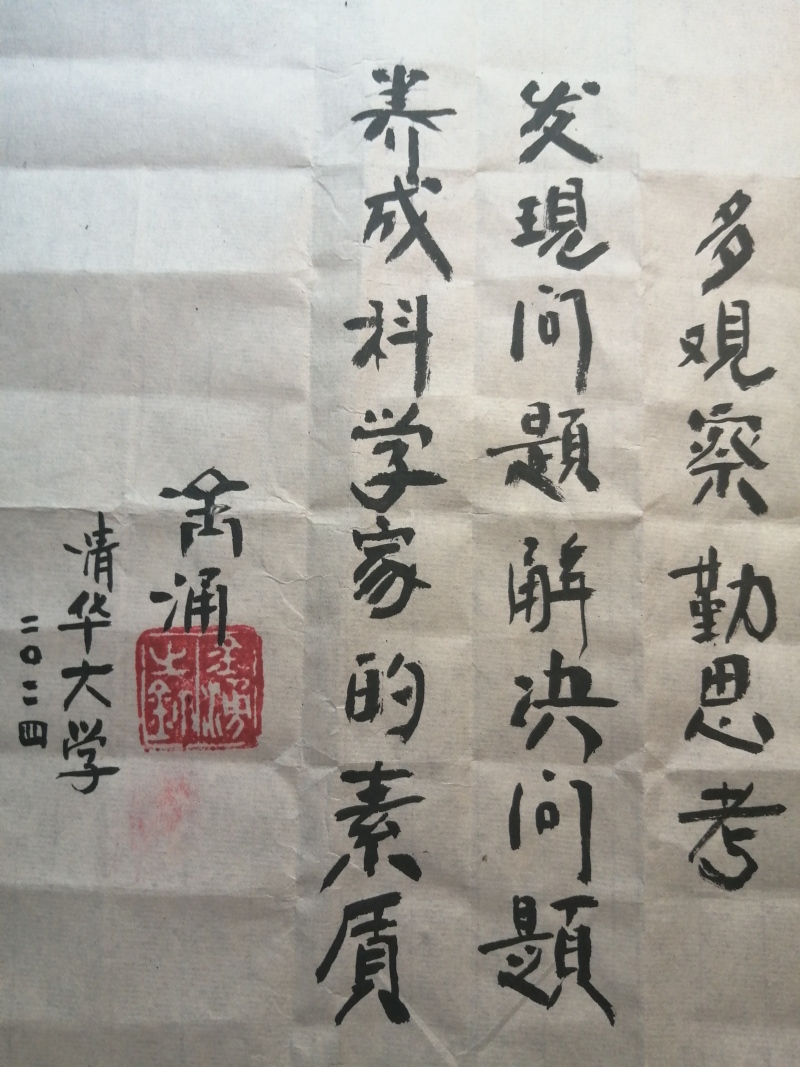

金涌院士寄语青少年。受访者供图

新京报:您对现在的年轻人,有什么样的期待?

金涌:现在的年轻人不用说,当然很聪明,但我觉得我们尤其要培养我们的学生对科学有兴趣,对国家的发展有责任。

不能让学生成长为精致的利己主义者,清华有个地质之角,里面有块石头上刻着爱因斯坦的名句,“每天我都无数次地提醒我自己,我的内心的和外在的生活,都是建立在其他活着的,和死去的人的劳动的基础上的,我必须竭尽全力,像我曾经得到的和正在得到的那样,做出同样的贡献”,我们还是要培养学生的品德,要知恩图报。

新京报:您怎么看科技报国?

金涌:其实一直以来,我都感到愧疚,我们2000年以前培养出来的学生基本上全都出国了,为什么不留在国内呢,这个问题我也在想,但我后来意识到,人家出去之后,不能说就对国家没有贡献了,而且绝大部分人都是对中国有感情的,后来我们经常请出去的人回来做兼职教授,多来交流,这也有助于我们了解国际最新的研究进展,现在回来的年轻人越来越多。

新京报:您怎么看待当今年轻人所认为的“生化环材”是“天坑专业”?

金涌:我认为恰恰相反。咱们就说材料,高性能的材料是一切高端制造的基础,有了高端的制造,才有科技的发展。

我自己是搞化工的,化学工程是跟人类的生存密切相关的,衣食住行都离不开化工,种田用的肥料、杀虫剂,汽车的汽油,电池的燃料,装修的水泥玻璃,这些全是化工人做的,没有化工就支撑不了现在的文明社会,还有一些高端制造,比如高档的碳纤维,之前我们不会做,需要进口,就容易被“卡脖子”,后来我们把这个技术难题突破了。

我觉得这些前沿学科,应该以变化的眼光来看待,时代是进步的,应该找准一个方向深入钻研,在自己的领域做到一流。

2023年11月1日,“院士专家讲科学”走进北京师范大学良乡附属中学。 新京报记者 王远征 摄

同题问答

新京报:您怎么看院士做科普?

金涌:我觉得院士有责任把自己的知识传播出去,科普对一个国家来讲是非常重要的。我们举个例子,19世纪初,德国的科技落后于法国和英国,德国就开始搞了一个大的科普活动。在1900年前后,德国请大量人去做演讲,办了很多图书馆、科技馆,同时办了各种活动,1910年以后德国出现了一大批科学家,世界的科学中心转移到了德国了。那些年,每年都有得诺贝尔奖的德国人,那是一个集中的爆发。

所以科普对启发民智是非常重要的。科普的作用,我理解主要有三个方面,一方面只有更多的人才能够出现更高水平的科学家。所以普遍的知识提高对促进我们科技人才的出现非常重要。

第二个,只有大众的知识水平提高了,伪技术伪科学才会没有市场,才不会出现劣币驱除良币的现象。比如说水变油,或者一些完全是胡说八道的讲法。

第三个,一个社会总是要科技进步的,在美国、英国都曾经发生过工人出来砸机器的现象,工人说机器抢了我的饭碗,我本来很好,现在机器代替了我,我不要科技进步。为什么会这样?因为这些工人没有知识,他不能很快地适应新技术的提升,如果工人有足够的知识,能够转型,转型以后他挣的钱更多了,更轻松了,更愉快了,他应该是非常好的,就因为知识的缺乏造成了这种现象,所以科技的进步要跟工人的知识水平同步提升,不然的话容易引发社会动荡。

国家科技水平的提高应该和大众的知识提高同步进行。现在中国工程院已经有了这个说法,每个院士必须要做科普,每年起码要做两次,做的结果要向工程院汇报,作为工程院院士的义务。清华也有这个义务,作为清华的老师,一个是教书,传播知识,第二是做科研,要创造知识,第三个就是服务社会,服务社会就是要进行科研成果的转移,要帮助企业做科普,做各种活动,这个很早就提出来,现在大家更重视了,特别是习主席提出来说,“科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼”,就把科普跟创新摆到了同等位置,这样下来做科普的人也越来越多了。

我觉得做科普还有很重要的一点,就是一定要搞清楚科普的对象,我们重视青少年的科普,这不必说,青少年之外还有更广阔的大众,比如给老太太说土豆发芽是不能吃的,这肯定是两种截然不同的科普。

还要给做决策的人做科普,因为领导干部一个错误的决策有时候是无法弥补的。本世纪初的时候,国家决定推广循环经济,做资源的循环利用,当时我们聚集了很多人,大概花了两年的时间,走遍每个省,给各省市的领导干部讲什么是循环经济,怎么干循环经济。后来干部水平都提升得很快,过了两年我们都没得讲了,人家已经比我们讲得好了。

另外还要给企业家做科普,现在有的企业家手里拿着钱不知道干什么,投错了血本无归,所以给这些人做科普也是相当必要的。

科普一定要讲究对象,没有对象,泛泛的讲,没有用处。科普应该是多种多样,不同层次,针对不同对象的系统工程。

新京报:您觉得科学家应该具备的关键素质是什么?

金涌:最重要的我觉得是好奇心,科学家一定要有发现问题的能力,不能发现问题,也就根本谈不到解决问题。当然,科学家应该具备很多能力,其他的大家都说得很多,我提两个大家不太留意的,一个是,能够用简单形象的语言把自己研究的东西讲给老百姓听,爱因斯坦说过,无论你的研究内容有多深奥,假如你不能用非常简单形象的语言说给老百姓听,你就没有研究透。

另一个是,说服别人的能力,让别人跟着你一块思考,同意你的思考,这个也是需要的。

新京报:您觉得科学对国家和民族的重要性是什么?

金涌:科学的不断发展能够使我们保持产业没有那么的空心化,我们还是要强化我们的制造能力,尤其是高端产品的制造能力。

新京报:如何让小朋友们爱上科学?

金涌:让青少年们完全懂科学的前沿,这是不可能的,我有的时候跟同学们座谈,很多孩子问,我听完你说的,我怎么还没懂,你给我再讲具体怎么了,我说我怎么讲你也懂不了。

真正的科普并不是给你讲懂,而是讲这个东西有多奇妙,它多有意思,或者对人类多有好处,就只给你种一个种子,叫你觉得很好奇,你下决心这一辈子干这个事儿,比如爱因斯坦,他说他小时候就因为听了一个报告,说你要能跑得跟光一样快,你会看到一个什么样的情景,他觉得非常好玩,他一辈子就干这个事了。

我觉得院士就要“勾引”学生,有些东西他原来不知道,结果我们一讲,他有了兴趣,觉得这个也值得我去干。

新京报记者 李冰洁

编辑 陈晓舒

校对 陈荻雁