采写丨余雅琴

新京报:疫情期间,如何度过自己日常生活的?

袁凌:其实,平日里我是一个不太安分的人,疫情期间大部分时间都是宅在家里,但因为我有个散步的习惯,可能我胆子比较大,因此每天还会出去散个步,当然都是戴好口罩走在空旷的地方。

出去买东西也会一次买上几天的物资,尽量不去超市或者人群密集的地方。也就是在家看看书,也会看一些电影。疫情发生后,最开始几天情绪有点抑郁,整个舆情会给人造成影响,那时候觉得自己应该写点东西,但写不出来,现在慢慢习惯了,也开始写作。

新京报:最近在读什么书?或者看一些什么电影?有没有因为疫情进行一些有针对性的阅读?

袁凌:我持续在读门罗的小说,她的小说有一种日常生活的可靠性。同时,我还读了一本《白鲸》,我想补一些长篇小说方面的课。这本书可以说跟疫情有一点关系,讲了人和自然的关系。这本书就讲了人捕捉鲸鱼,最后被鲸鱼报复的故事。另外,我还读了一本加缪的传记,这本书类似画传。《鼠疫》我看过两遍。这次就想了解下他的生平,对于他的哲学观念和思想有了一定的了解。

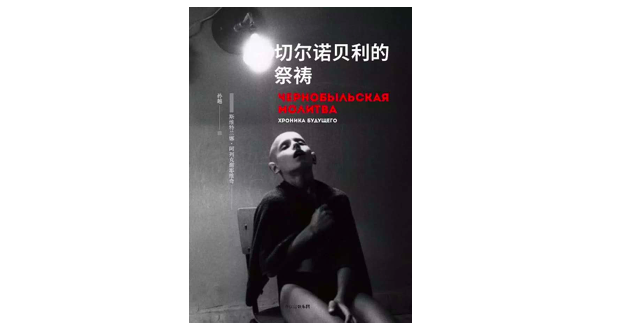

另外,中信·大方出了一本书,叫做《切尔诺贝利的祭祷》,他们请了一些作者来写书评,我也因此重读了这本书。因为这次事件很多人都在讨论武汉的实验室,切尔诺贝利也是人类自己造成的一个灾难,而切尔诺贝利受害者们的身份在灾难后也成为了一种标签,现实被遣散,后来事实上被社会隔离,都成为了“原子人”,成为一种被牺牲的祭品。

《切尔诺贝利的祭祷》,[白俄] S. A. 阿列克谢耶维奇著,孙越译,中信·大方丨中信出版集团,2018年8月版

武汉人现在也成为了一种标签,陷入被围困、被限制的境地。而且,切尔诺贝利事故发生的背景也是大家对社会制度、对科学很有信心,认为人类可以创造奇迹,战胜自然力,突然就发生崩溃性的事件。这些事件都反映出一种人类极其无意识的自信,科学总想跨越某种界限,而病毒跟科学是相伴相生的。所以,这本书应该跟当下还是有一定的内在联系。

我也经常阅读保罗·策兰的诗,他是在人类的浩劫之后写诗的人,这时候阅读他的诗歌也能让人具有特别的感受。李医生过世的那天晚上,我转发了一首策兰的诗:“一个词 / 一具尸体 / 让我们洗净它 / 梳理它 / 让我们把它的眼 / 转向天堂。 ”这首诗也许和现实没有直接关系,但在意境上还是有类似的地方。在这么一种特殊的时刻,人类在黑暗当中有一种坚持。

我最近也看了一些电影。虽然我并不算一个喜欢看电影的人,但最近我刷了一遍《生化危机》系列。虽然我看到第四部、第五部的时候,也有些无聊了。

电影《生化危机》剧照。

但是,前几部有些内容还是可以和当下局势有联系的,比如电影中本来好好的人被病毒感染后突然就变成了有害物,没有权利再生活下去,应该被消灭。电影描绘了城市感染后,人被隔离,哪里都不可以去,这些境况都让我想到此刻的武汉。

新京报:你这段时间有对疫情进行持续关注,有没有做一些记录和观察?

袁凌:我对疫情的关注和大家一样,每天也会刷数据,看一些相关的新闻和报道。另外,我毕竟做过记者,凤凰网有一个栏目叫“在人间”,他们做了一个关于疫情的系列,也找到我来写。他们给了一些线索,我采访后写了一个故事,叫《在疫情中一夜长大的少年》。

其实,这种不在现场的电话采访,我不太习惯。在这中间会遇到一些困难,因为不在场,人和人之间就没那么有信任度,会有一些顾忌。这之后,我还打算写点别的故事,但都遇到很大阻碍。一方面因为线索都很零碎,当事人都是抱着求助的心态,他的诉求又随着局势的变化,包括一些外界的政策和措施的干涉随时在变。

比如,有的受访者本来是想通过报道向社会求助,希望把故事讲出来引起关注,但是下一刻,政府也许就出台了一个政策,他又觉得有了希望,就不理会我了。过了几天,他却发现没能获得什么靠谱的帮助。

袁凌,作家,1973年生于陕西平利县,出版《世界》《青苔不会消失》《我的九十九次死亡》《寂静的孩子》等书。

我本来还想写一个关于疫情中孩子的故事,因为材料零碎,一直没有写出来。我刚还接到一条线索,一家人本来已经痊愈出院可以自由活动了,但回家后小区的人不信任他们,到处投诉他们的孩子乱跑,后来门都被贴上了封条,出不去了。

疫情影响了人际关系,我准备和他们聊一聊,看看能不能写出什么来。如果写不成,我也愿意去跟他们保持一种联系,多了解一些情况,不是说我眼下一定能写出什么报道或者文学作品,我觉得这是一种义务,而不是仅仅刷刷朋友圈或者看看新闻。

新京报:所以在这段时间里,你把关注的重点放在哪个部分?有没有一些感想可以和我们分享的。

袁凌:这段时间疫情肯定是一个重点,我们不可能不受它的影响,大家都在家里,整个人的生活状态都受它的影响。当然,我也想到一些更深层面的问题,整个社会趋势似乎是越来越封闭的,所谓造谣被训诫的那些人,实际上是最先传达消息的人。

这几年形成的这种风气大家好像都习惯了,有些人还为此洋洋自得,大家的声音似乎更统一了。疫情似乎是一种象征,它促成一些更深层的东西,确实让我意识到一些与以往不同的东西。

我们把握中国社会是很难的,中国是一个“二手社会”,所以很多东西感觉都是假的,都是似是而非的,你找不到有力的东西。当你想去写作,找不到一个有力的能够把意义价值吸附在上面牢靠的意象。

这次的事件有这么一种价值和意义,它能够把这些年的社会矛盾和社会变化,整个社会的封闭性趋势以及人心的变化凝聚到一个事件上。我想应该会产生一些作品,至于我们有没有能力去产生,也许就是另外一回事了。

新京报:有没有一些书是你觉得可以推荐给读者的,在这个时候可以读一读的,就包括你以前可能读过,觉得这个时候比较适合读的。

袁凌:我推荐策兰的诗,比较适合在此时去阅读。这些诗歌是一种承受黑暗和禁闭的力量。当强调希望的时候,绝对不是简单地希望战胜和度过困难,这种诗歌本身的存在就是一种度过,就是一种希望。既不是说我们应该等死,应该放弃信心,放弃对美好的向往,也不是大唱赞歌和献花环,不是廉价的英雄赞歌。

《罂粟与记忆》, [德] 保罗·策兰著,孟明译 ,华东师范大学出版社2017年8月版

不论是奥斯维辛还是切尔诺贝利,或者是新冠肺炎疫情乃至于埃博拉病毒,甚至是日本福岛事故,它们都是某种意义上的一种社会灾难现象。面对危机,人类怎么反应,怎么去保持思维能力,如何去传达,怎样保持自己的语言能力?策兰给了我们一种借鉴。

此外,加缪的《鼠疫》肯定是很多人都会在此时阅读的,这里面包含着他的西西弗斯哲学,人们如何在无意义中寻找一种意义,在失败中寻找意义?

还有他的《局外人》,身边有两个朋友和我说这段时间我们都是“局外人”。他们都是生活中的普通人,有个朋友本来圈子就很小,和自己的家人也疏远,现在一堵一封,他完全孤绝在一个村子里,他觉得自己成了真实世界的“局外人”。 这时候读一读加缪真的很有意思,他的书比很多人的书要耐读。

采写丨余雅琴

编辑丨徐悦东

校对丨危卓