81年前,1939年4月13日,诗人谢默斯·希尼出生于爱尔兰贫穷的乡下,并以乡村土地为写作基点,创作出震惊诗坛的处女作《一个自然主义者之死》。由此,希尼开始了漫长、顺利且丰富多变的写作生涯。

写诗的希尼获得了世界声誉,最显著的表现是1995年的诺奖;而写诗评的希尼几乎同等重要,被译者黄灿然视为“二十世纪最出色的诗人评论家”之一,唯一与之并肩站立的,是布罗茨基。

在中国,希尼的译介成果已很丰厚。诗集大致有《人之链》《区线与环线》《电灯光》《消失的岛屿:希尼自选诗集1988-2013》《消失的岛屿:希尼自选诗集1966-1987》《在外过冬:希尼诗选1966-1996》《开垦地:诗选1966-1996》;评论集有《希尼三十年文选》;还有具有自传性质的访谈录《踏脚石》。由此可见中国诗人、学者对其诗歌和评论的认同。

作为对希尼的小小纪念,我们刊发美国文学评论界领军人物海伦·文德勒对希尼极为细微的评论文章《谢默斯·希尼:语法时刻》中的节选。

撰文丨海伦·文德勒

《打破风格》,作者:(美)海伦·文德勒,译者: 李博婷,版本:广西人民出版社 2020年4月

《打破风格》,作者:(美)海伦·文德勒,译者: 李博婷,版本:广西人民出版社 2020年4月

当谈到名词、动词和形容词的词性是希尼风格变化的指标时,我并非想要贬低其他那些一样强大的风格指标,如形象和文体。但是形象和文体比较容易被看到,因为它们是著名的宏大叙事的载体,比如乡村诗人变成政治诗人,或者格兰莫尔的十四行诗人变成斯泰逊岛(一译苦路岛)的亡魂。内容的宏大叙事已经为人熟知,但是风格的微小故事却不够明了。

我想用另一个不太被人注意的词性——副词结束本章。当我觉得希尼的某首诗和我不久前读到的他的另一首诗感觉不同时,我经常只需看看那首诗的语法结构,就能确切知道它们在风格上的差别了,这种差别对我来说意味着对生活和态度的不同部署。希尼1984年的一首诗即是如此,这是他最光辉灿烂和最言简意赅的自我定义诗之一。我之前提到过这首诗,它叫《界标》(《诗选》,234—235)。

界标

I

当我在那里挖寻,我就会看到

一颗橡果和一个生锈的螺栓。

如果我抬起眼:一个工厂烟囱

和一座冬眠的山。

如果我聆听:一个在调轨的火车头

和一匹疾奔的马。

这有什么稀奇,当我想

我原应再想一想?

II

当他们谈到那只谨慎的松鼠的贮藏物

它便闪耀如圣诞礼物。

当他们谈到不义之财

我口袋里的硬币便羞红如火炉盖。

我既是交界排水沟又是交界排水沟的岸

受尽两边所有权的局限之苦。

III

两个桶比一个桶更容易提。

我在两者之间长大。

我左手放好标准的铁砝码。

右手添加使天平倾斜的最后一格令。

郡区和教区在我出生之地相接。

当我站在中央那块踏脚石上

我是水流里马背上最后一个郡主

仍在谈判,在他同辈的听力范围内。

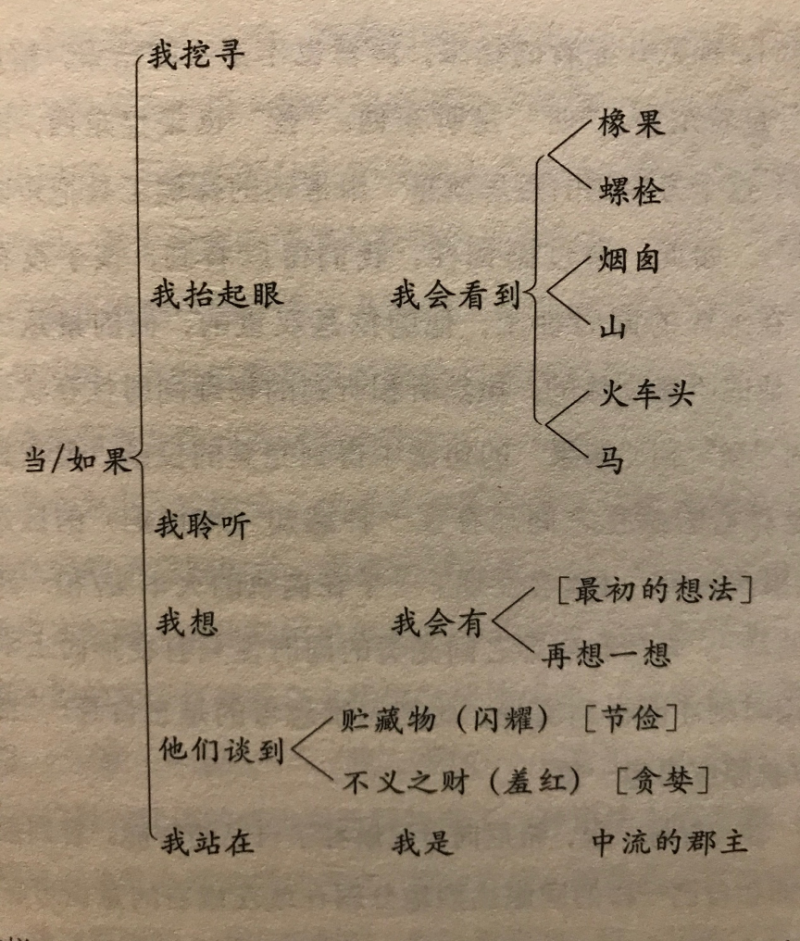

《界标》要我们思考自我定义的两个范畴。一是时间上的递增,由表示动作的从句——“当我”或“如果我”——表现。二是更为静态和空间的自我定义,在诗中以简单副词“在……之间”以及各种形象表现:如溪流(“交界排水沟”)划分相连的“交界”,两个用扁担担起的水桶,一架天平,两个教区的分界,以及河水中流一个骑马、驻马、和敌人谈判的郡主/伯爵。从开始的“当我在那里挖寻”到结尾的“当我站在”,希尼用这一长串状语从句构成了诗的语法结构的电枢。一、三部分中男孩的“当我”区别于第二部分男孩父母的“当他们”。

一首状语用得如此坦率和连续的诗将我们带入“状语的意义究竟何在”,以及“我们为何使用状语”的核心问题。此处状语的作用在于建构同时性。正如我们已经看到的那样,在希尼“被完美的视野”中,空气和海洋互为彼此的先行词,在观察的同时性中互为彼此。所以在《界标》里,自我构造是心理的两方面立刻形成、互为彼此的过程。《界标》的状语词组表示习惯,“当”和“如果”在意思上近似“不管何时”和“经常如果”。以下是一张表示同时的状语表:

这样一首诗,开始和结束都在交界的排水沟。排水沟是希尼第二部分中令人震惊的自我形象,它通过行动和感官,将自我形成建构成了自我与环境之间经常开展的对话。如果说华兹华斯表现的是一幅绝对的乡村场景,它通过不断的美和恐惧滋养儿童,希尼则让我们瞥见了一个既工业化又乡村化的环境,其中一枚捡到的机器制造的螺栓和一枚捡到的橡果碰巧并列,工厂烟囱映衬在山峦的背景之上,耳朵里一边听到火车头的噪音,一边听到马匹的疾驰。而且火车头和马匹令人不安地相像,“火车头调轨”给了铁马一种步幅练习,自然得就像“疾驰”对它血肉之躯的兄弟一样。希尼的状语从句提醒我们,视野并非看的结果,声音也不是听的结果。相反,“看”是看东西,“听”是听东西。“挖”也是挖东西,因为“挖”这个方言词的意思就是“用带钩的探测工具把东西拉上来”。如此,通过副词性,我们得以看到,孩子没有选择。在纯粹的同时性上,他的挖是双重的,他的景是二元的,他的听是立体的。虽然听和听到的物理同时性在状语修饰词“当”和“如果”的句法中得到完美的反映,但在物体以及对它的感官之间还存在一种感知(和词汇)的区别:“如果我聆听:[我会发现]一个在调轨的火车头/和一匹疾奔的马”。句法和内容之间完美的同时性只有在形而上学的状语时刻才能得到实现,此刻思维思考的是它自身:“当我想/我原应再想一想”。

在《界标》里,希尼向自己解释了自己的智能。看到很多方面和自己一样的同胞热烈地分踞在或左或右的意识形态阵营里令他心生疑惑。此处的问题不光是一维意识形态的令人反感,也在于固执己见的站队本身就有种内在的可恶。任何时候,如果双方都各有正确之处(这实在是人类的常见情况),那么意识形态的固执己见就与想象力的同情以及道德的复杂大相径庭。希尼此处关心的不是在绝对的恶的问题上的站队,而是在类似乡村维护和工业现代化这样的矛盾上的站队。诗中提到的其他类似矛盾还包括省钱的道德(省钱是松鼠式的值得赞美的节俭还是拜金式的堕落?)、边境争端的解决、契约的设立,以及军事的冲突。

尽管这些问题涉及的双方一般都能提出令人信服的人类观点,但是意识形态有种先于经验、不容对话的立场。被意识形态谴责为两面派的希尼不明白他为何倾向于用一种对冲突而言不可救药的双重观点对之做出回应,于是他部分出于异想天开地回忆起早年因为看见和听见,甚至挖掘的消遣而获得的双重教育。同样,他还认为人的童年困惑可能发源于儿童对父母支持的种种道德寓言的认知冲突,比如伊索寓言对松鼠的谨慎的赞美就与圣经中禁止储存邪恶金钱的训诫相冲突。

迄今为止,我讨论了状语从句如何在对立的刺激源之间实现它们的矛盾同时性。但在这样做的同时,我忘了回到希尼的内在断裂,这种断裂是他通过不能用状语修饰的第一人称宣示型的句子打开或合上状语框架造成的:“我既是交界排水沟……/我……长大……/我左手放……/右手……最后一格令”。这种对状语的宣示型断裂制造了一种语法上的震撼,使希尼可以非常自然地借助于它。在《界标》的核心,挖到挖到的,看到看到的,听到听到的,想到想到的,这一切的时间同时性被一种空间同时性代替,即一条河既分割两个教区,又是自己的河岸,因为它同时受制于“两边所有权的局限之苦”。1985年希尼在与尼尔·考克南的谈话中说,“我对界限非常自觉”:

我家附近有条很老的排水渠,或者叫小河,名叫斯洛根渠。它是泰姆尼埃恩城和安娜荷拉什城的分界,这两个城分属两个堂区,贝拉基和新桥,这两个堂区又分属两个教区,德里和阿玛。德里在斯洛根渠结束,阿玛从此开始。我总是在此处走来走去……我好像永远都有点流离失所。从一开始,就处于一种中间状态。(考克南,《谢默斯·希尼》,13)

这个边界排水渠有种空间上的对偶性,其同时性的指标有两个,一是连接水渠和渠岸的“和”字,一是动词进行时的标志“-ing”,它表示渠水因受到两岸的压力而持续感到痛苦,那是一种作为每种主张的“局限”所体验到的压力。渠水想要向左扩张,但被左派主张局限,它想向右扩张,又被右派主张局限。意识形态主张作为一种局限被体验,而非作为安慰或请求(虽然党派中人会将其描述为此)被体验,这是希尼仍在试图向自己解释的反应,因为渠岸也是他自己。他不仅是流动的渠水,被讨厌的大地的刻板所阻碍和制约;他还是家乡的土壤,既从左又从右焦急地制约着他(担心)自己可能太过灵活的流水。

希尼就这样借助居于核心的空间意象,将诗从时间的同时性上带离。居于核心的模式不是“当这个怎样,那个就会怎样”,而是“既是这个也是那个”:既是河也是岸,既是水桶A也是水桶B。为什么?因为“两个桶比一个桶更容易提”,这是在只提一个桶的实验后得出的实际回答。这不是必然论者所看见的或所想到的。那个一度在听见和看见的刺激下被动的孩子现在主动了,学会选择了。在下一个既/又的意象中,他成了一架人肉天平,他的左手等于左盘,上有一个标准砝码(公民传统),右手等于右盘,上有一个约定好了的谷物计量单位。这是象征意义上的正义之秤,它在不同类型的元素间做出公平判断。在这里,自然(谷物)和社会传统(标准砝码)在人类的公平之秤上获得同时性。最后这对既/又的空间同时性使年轻人认识到斗争的双方——神圣的和世俗的,即教会的堂区制和封建的郡长制——作为“归上帝的”和“归恺撒的”可以共存共在。

谢默斯·希尼(Seamus Heaney,1939-2013),享誉世界的伟大诗人、剧作家、评论家、翻译家。1939年生于北爱尔兰德里郡,1961年毕业于贝尔法斯特女王大学,当过中学教师,后回母校任文学教师。二十多岁即以诗集《一位自然主义者之死》闻名诗坛。1995年因“其作品饱含抒情之美以及对伦理的深刻理解,凸显了日常生活的奇迹和历史的现实性”而获诺贝尔文学奖,被称为“继叶芝之后最伟大的爱尔兰诗人”。

谢默斯·希尼(Seamus Heaney,1939-2013),享誉世界的伟大诗人、剧作家、评论家、翻译家。1939年生于北爱尔兰德里郡,1961年毕业于贝尔法斯特女王大学,当过中学教师,后回母校任文学教师。二十多岁即以诗集《一位自然主义者之死》闻名诗坛。1995年因“其作品饱含抒情之美以及对伦理的深刻理解,凸显了日常生活的奇迹和历史的现实性”而获诺贝尔文学奖,被称为“继叶芝之后最伟大的爱尔兰诗人”。

如果诗就停留在此处,那么这种代表精神与世俗的二元对立的“既/又”核心模式就会代替最初表示状语同时性的“当/然后”模式,我们就会看到先前“当/然后”成为童年被动感知的模式,而第二个“既/又”则成为成年人更为实际的伦理选择模式。它能实现公民正义,又能知觉世俗和精神的区别。但这一假设无法解释为何诗要回到最初的“当/然后”模式,迄今为止我们都把这一模式与童年相联:

当我站在中央那块踏脚石上

我是水流里马背上最后一个郡主

仍在谈判,在他同辈的听力范围内。

这个“当/然后”是全诗唯一一个在两个诗节间跨行连续的例子,它赋予同时性的不是功能及目的(看见一个东西),也不是大人的话及其对孩子的影响(比如钱是像巴比伦的金子一样闪光,还是像魔鬼之火一样通红,这要看哪个是父母最近发表的权威看法),而是孩子勇敢向渠水中间的那块踏脚石进发的独立行为,以及他同样独立的幻想历史的行为。这种想象力行为把他变成一个十七世纪的爱尔兰伯爵,他不愿和同伴一起逃跑,他仍愿留下来和敌人谈判。

希尼的历史修正主义展现的不是通常认为的“伯爵出逃”——也就是最后一拨盖尔伯爵放弃与英格兰发生进一步的关系,收拾行囊,向着欧洲大陆进发的事——而是另一种情况。希尼的三心二意将会重写此情此景:他在中流,他是中流,他仍愿和入侵者谈判,而此时他的同伴——我们知道——也就是和他一样的贵族都已脱离谈判,调转马头,朝向了等待的船只。“仍在谈判”:这是缪斯给诗人——即使是刚开始写诗的诗人——唯一的命令。在历史幻想中,作为奥尼尔的这个男孩仍然感受着来自两种主张的局限。一种来自英国人,他们会与他合作,让他当伯爵,允许他保有土地。另一种来自那些出逃的伯爵,他们自英国征服以来就丧失了真正的政治主权,但是他们和他因为共同的语言、宗教和习俗捆绑在一起。他和英国人谈判,而此时,在这个未定的时刻,他的同伴则被诗安排在耳力所及的范围内,有可能听他谈判,也有可能不听。在全诗最后一个也是决定性的一个状语同时性里,中流和谈判果断汇合,暗示诗歌的当代“谈判”与先验的意识形态站队的虚言伪词不同,它只可能源于一个这样的人,这个人从童年起就习惯站在感知与道德现实所形成的对立的中间地带。

迄今为止,我所描绘和考察的诸多风格——名词、形容词、动词和副词——仅是希尼天赋的一个小小展示。他能给不同诗歌赋予截然不同的语法质地,每种质地都能实现一种连贯的情感和思维组合。没有一个同代诗人能对词性——当其发挥各自的句法功能时——的认知和道德含义有如此精致的感觉。这种感觉部分来源于希尼对英语、拉丁语和爱尔兰语训练有素的知识,这三种语言的语法质地和句法质地因彼此不同而格外锋利,从而能被明显感知出来。从一种语法质地转移至另一种语法质地是一个打破自身风格的方法。和霍普金斯有氧跃进至跳韵相比,它无疑不那么剧烈;和希尼本人在《无论你说什么都什么也别说》以及《斯泰逊岛》中强力迸发至通俗语言相比,也不那么剧烈。但是于我而言,从名词性到形容词性、从动词性到副词性的转变却无比令人激动,具有核心意义,因为它能使隐含意义完美起来。一首诗如果说“我用动词写成”,那它就能说很多东西。正如《田间耕作》(IV)所说:“我终于找到了一种我能相信、参与、使之神圣并报告为好的行为”。

用形容词写成的诗,如《格劳巴勒男子》说:“为了说明这种现象到底是什么,我在不断塑造,我希望将其复活为动词的存在,我渴望对其进行描绘,我需要使其风格化。我能成功吗?”用副词写的诗说:“它们一起发生了,这些事。为什么?同时性是什么?是一种因果形式?是必要形式?是情感反应的形式?是实际理性的形式?是想象力,抑或是性情或者幻想的形式?那种持续一生的感知同时性如何与对先验判断的厌恶结合起来?”最后,让我们回到关于寂静海港的那首诗。借用浮士德对转瞬即逝的那一刻发出的感叹,这首名词诗说:“停留一会吧,你是如此之美。”它在十二行的长度里一直泰然自若地停留在语言的记忆方块中:说无处不在,说均衡,说盈溢。名词诗是赞美诗,是呼唤,赞美那对回忆中的感觉的陶醉,呼唤人类去歌颂那来自抒情的鸟蛤宣礼塔中的记忆的预兆。

本文节选自《打破风格》,较原文略有删节修改,已获得出版社授权刊发。

作者丨海伦·文德勒

摘编丨张进

编辑丨张进

校对丨王心